雨滴敲打窗棂的声响,是文人笔下永恒的诗意符号。从季羡林笔下铁皮屋檐的叮咚,到蒋捷词中僧庐阶前的点滴,听雨始终承载着人类对自然的细腻感知与生命哲思的交融。本文以十篇经典散文为脉络,剖析听雨这一主题如何跨越时空,构建起文学意象、情感层次与人生隐喻的多维宇宙。

一、文学意象的多元呈现

在季羡林的《听雨》中,雨声被赋予交响乐般的艺术形态。铁皮屋顶的叮当声经其妙笔转化为“金声玉振”与“黄钟大吕”的碰撞,这种拟声通感的创作手法,将物理声响升华为“”的精神震颤。文中更以“麦田吮吸甘霖”“荷花破水而出”等田园意象,构建出天人合一的生态美学体系,展现知识分子的土地情结。

蒋捷《虞美人·听雨》则通过三组经典场景对比,塑造出截然不同的听觉空间:歌楼红烛的绮丽、客舟断雁的苍凉、僧庐白发的空寂,形成“少年不识愁—壮年飘零苦—暮年万事空”的意象蒙太奇。这种时空压缩的意象组织方式,使雨声成为贯穿生命历程的情感坐标。

| 作品 | 核心意象 | 情感投射 |

|---|---|---|

| 季羡林《听雨》 | 铁皮雨声、麦苗、荷花 | 农耕文明的集体记忆 |

| 蒋捷《虞美人》 | 歌楼、客舟、僧庐 | 个体生命的时间切片 |

| 崔舸鸣《听雨》 | 夏雨成长四阶段 | 人生阶段的隐喻系统 |

二、人生哲理的深度隐喻

崔舸鸣在《听雨》中将夏雨过程分解为“初时淅沥—渐显脾性—天河倾泻—从容思索”四个阶段,对应人生的少年纯真、青年躁动、中年激越与老年通达。这种自然现象与生命轨迹的同构性阐释,揭示出中国文人“以物观我”的认知传统,雨声在这里成为解读存在意义的密码本。

季羡林在散文中展现的“双重听雨观”更具现代性特征:作为学者的他本需“极静环境解读死文字”,但作为农民后裔又为久旱逢雨而狂喜。这种知识理性与土地本能的对撞,恰如刘熙载评价蒋捷时所言“长短句之长城”般,构建起精英文化与民间情感的价值张力。

三、时空结构的艺术构建

蒋捷词作的时空跳跃堪称典范,从“歌楼夜雨”到“僧庐听雨”的百年跨度,通过“阶前点滴”的持续性声响弥合时间裂缝,形成“雨声恒在而人世已改”的苍茫感。这种非线性叙事结构,与普鲁斯特《追忆似水年华》中的玛德莱娜蛋糕触发机制异曲同工,证明听觉记忆在时空重构中的独特地位。

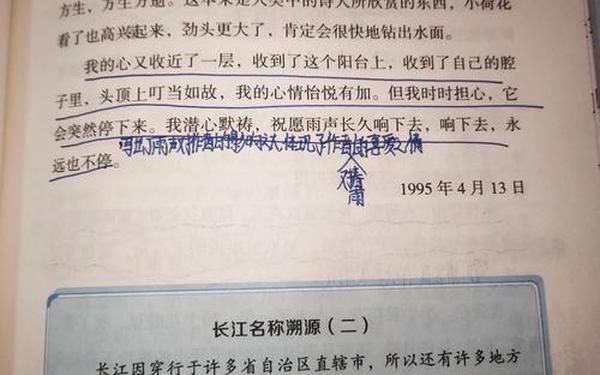

季羡林的听雨空间则呈现同心圆式扩展:从阳台铁皮到燕园荷塘,再至千里麦田,最终回归“自己的腔子”。这种由近及远再返归本心的空间运动,暗合中国园林“移步换景”的美学原则,使物理空间成为精神漫游的载体。

四、情感表达的审美层次

在幼儿散文教学《听雨》中,雨声被分解为“沙沙—叮叮—吱吱—嗒嗒”的拟声游戏,通过乐器模拟构建儿童的自然认知。这种感官启蒙式的表达,与中“雨打芭蕉”的愁绪形成鲜明对比,证明听雨审美存在年龄维度的情感光谱。

余光中《听听那冷雨》将雨声的审美推向文化乡愁层面:冷雨既是地理阻隔的具象化,又是文化母体断裂的隐喻。当“雨”与“冷”并置,听觉体验便承载起离散知识分子的身份焦虑,这种情感转化机制在跨文化语境中具有特殊研究价值。

从农耕文明的时间体验到现代人的精神困境,听雨散文始终是观察中国文学演变的重要棱镜。未来研究可向三个维度延伸:其一,比较不同文化中雨意象的审美差异,如日本物哀美学与中式比德传统;其二,探讨新媒体时代听雨书写的形态转型,如ASMR雨声视频的流行现象;其三,挖掘听雨文学在生态批评中的当代价值,重构人与自然的情感联结。当雨滴继续敲打人类的文明之窗,我们仍需要这样的文字,让机械时代的耳朵重新学会聆听天地的心跳。