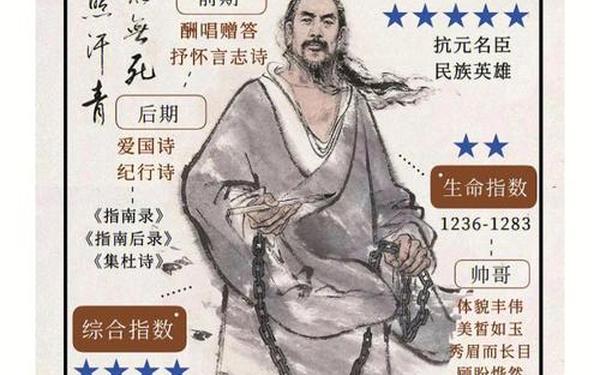

临安城破的烟尘尚未散尽,南宋丞相文天祥在元军牢狱中挥毫写下"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的绝命诗。这位本可安享富贵的状元郎,在国破家亡之际选择以血肉之躯承载民族气节,用1285天的囚徒生涯谱写出中华文明史上最壮烈的精神史诗。他的选择超越了个人存亡的考量,化作中华文明的精神图腾,至今仍在叩击着每个中国人的灵魂。

气节坚守与历史选择

当忽必烈的使臣以相位相诱时,文天祥面临的是中国士大夫最艰难的抉择。元朝统治者给出的不仅是高官厚禄,更是一个"文明征服者"的包容姿态。此时南宋皇室已降,江南士族多已归顺,但文天祥却在《指南录后序》中写下"臣心一片磁针石,不指南方不肯休",这种选择背后是儒家"杀身成仁"的价值观与游牧文明征服逻辑的剧烈碰撞。

历史学家钱穆在《国史大纲》中指出,文天祥的抵抗本质上是对华夏道统的捍卫。在临安陷落后,他辗转闽粤组建义军,七个月内转战三千里,这种看似"不识时务"的坚持,实则是用行动诠释孟子"威武不能屈"的大丈夫精神。即便被俘后,他在大都狱中创作的《正气歌》列举十二位历史楷模,构建起跨越时空的精神谱系,将个人气节升华为文化基因的传承。

诗文中的精神烙印

文天祥的囚室笔墨颠覆了传统文人的创作范式。在潮湿阴暗的土牢中,他用诗篇构筑起精神长城,《正气歌》中"天地有正气"的呐喊,将儒家抽象的道德概念转化为可感可知的生命力量。台湾学者龚鹏程研究发现,这些狱中诗作刻意采用古体形式,暗含接续文化命脉的深意,每处用典都是对华夏文明的深情回望。

其诗文最具震撼力的,在于将死亡审美升华为精神涅槃。《过零丁洋》中"山河破碎风飘絮"的沉痛,与"留取丹心"的决绝形成强烈张力,创造出独特的悲剧美学。日本汉学家吉川幸次郎评价这种创作是"用格律禁锢痛苦,以对仗驯服绝望",在形式严整中迸发出惊人的精神力量,开创了华夏烈士文学的新境界。

生死观的文化重构

在元大都的劝降戏码中,文天祥与忽必烈的对话堪称文明交锋的经典案例。面对"亡国丞相"的讥讽,他答以"天祥受宋恩为宰相,安事二姓",这种回答超越了世俗的成败计较,直指儒家忠义观的核心要义。思想家梁启超在《新民说》中特别指出,文天祥重新定义了"生死"的文明内涵,将个体生命与文化存续紧密相连。

其生死抉择引发了对华夏文明韧性的深度思考。德国汉学家卫礼贤发现,文天祥就义前向南跪拜的仪式行为,暗含"文化中国"不因政权更迭而消亡的深刻隐喻。这种精神姿态深刻影响了明清易代之际的士人群体,王夫之、黄宗羲等大儒在著述中多次援引文天祥事例,构建起"道统不坠"的文化自信。

精神遗产的当代启示

文天祥形象在近现代的重新诠释,折射出中华民族的精神觉醒。孙中山在创建同盟会时将《正气歌》列为必读文献,闻一多在西南联大讲授宋史时专门剖析其精神结构。这种文化符号的复活,恰如学者余英时所言:"每当文明遭遇危机,文山精神就会化作校准民族品格的坐标。

在全球化时代的价值碰撞中,这种精神传统展现出新的生命力。哈佛大学东亚系教授田浩注意到,当代海外华人在文化认同困境中往往从文天祥事迹寻找精神支撑。他的选择启示我们:文明传承不是简单的文化复古,而是对核心价值的创造性转化,是在现代性冲击下保持精神主体性的智慧。

历史的尘埃遮不住精神的光芒。文天祥用生命证明,真正的文明存续不在于城池疆域,而在于精神血脉的绵延不绝。在当今价值多元的时代,重审这位江南士大夫的精神世界,不仅是对历史的温情回望,更是寻找文化基因解码的钥匙。或许未来的研究可以深入探讨"气节观"的现代转化机制,让传统精神资源在当代社会获得新的阐释空间。毕竟,一个民族的脊梁,永远需要这样的精神坐标来丈量其文明高度。