在中华文明的千年长河中,爱国精神始终是文人墨客笔下最深沉的主题。从屈原《国殇》中“身既死兮神以灵”的悲壮誓言,到谭嗣同《狱中题壁》里“我自横刀向天笑”的慷慨赴死,这些诗句不仅是语言艺术的巅峰,更是民族精神的缩影。它们以独特的艺术张力,将个人命运与家国情怀熔铸一体,在历史的褶皱中激荡出永恒的回响。

家国破碎的沉痛书写

当山河支离破碎,诗人的笔触往往浸透血泪。杜甫在《春望》中以“国破山河在”开篇,用草木深春反衬国都沦陷的荒芜,将个人的“白头搔更短”与“家书抵万金”的群体命运交织,构建出安史之乱下整个民族的创伤记忆。这种以景衬情的艺术手法,在陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中得到更深远的延伸:“三万里河东入海,五千仞岳上摩天”的雄浑意象,与“遗民泪尽胡尘里”的悲怆现实形成尖锐对立,使地理空间的高度落差转化为情感张力的剧烈碰撞。

南宋词人朱敦儒在《相见欢》中写下“中原乱,簪缨散,几时收”的叩问,将破碎山河的具象转化为时间维度的焦虑。这种时空交织的叙事策略,让爱国情怀超越了简单的政治诉求,升华为对文明延续的终极关怀。正如钱钟书在《宋诗选注》中所言:“陆游诗中的地理意象实为文化符号,承载着士人对华夏文明正统性的执着坚守。”

生死抉择中的气节

在民族存亡的关头,诗歌成为气节的试金石。文天祥《过零丁洋》中“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的绝唱,以生物学意义上的死亡否定完成了精神永生的宣告。这种将个体生命价值完全融入家国大义的选择,在清代林则徐笔下演化为“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的理性抉择,展现出儒家“杀身成仁”思想向近代民族意识的转化。

值得关注的是,这种生死观在不同历史语境中的嬗变。屈原投江明志的悲壮,在谭嗣同“去留肝胆两昆仑”的表述中获得了现代性诠释。戊戌变法失败后,谭嗣同拒绝逃亡,将死亡视为启蒙的号角,其《狱中题壁》中的“我自横刀向天笑”,既承袭了古典士大夫的气节传统,又注入了近代知识分子的启蒙意识,形成独特的殉道美学。

边塞烽火的壮志豪情

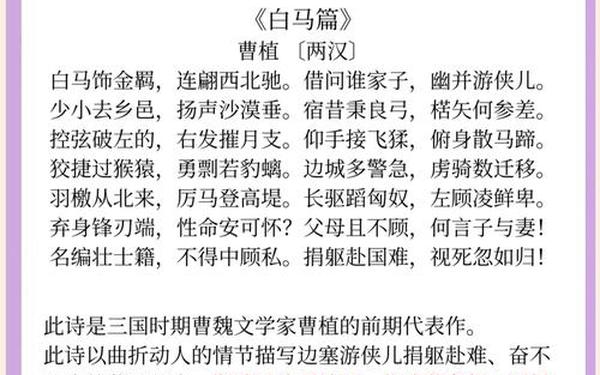

边塞诗中的爱国书写往往充满雄浑之气。王昌龄《出塞》以“秦时明月汉时关”将时空压缩,在历史的纵深感中突显戍边将士“不教胡马度阴山”的永恒使命。这种跨越时空的宏大叙事,在戴叔伦《塞上曲》中转化为“愿得此身长报国”的生命誓言,将个体命运与疆界守护紧密捆绑,形成独特的“身体政治学”表达。

宋代军事语境的变化使边塞诗呈现新特质。岳飞《满江红》中“三十功名尘与土”的自我解构,与“壮志饥餐胡虏肉”的暴力美学形成张力,既反映了南宋军事困境,也塑造了新的英雄范式。辛弃疾“醉里挑灯看剑”的悲怆,则暗示了主战派将领在和平年代的命运困境,使边塞豪情蒙上悲剧色彩。

精神传承的现代回响

近代民族危机催生了爱国诗歌的嬗变。秋瑾《对酒》中“一腔热血勤珍重”的呐喊,将古典气节转化为革命激情,其“貂裘换酒”的意象颠覆了传统闺阁诗人的形象定位。鲁迅“我以我血荐轩辕”的誓言,则通过《自题小像》将文化启蒙与民族救亡结合,使爱国主题获得现代性维度。

徐锡麟《出塞》中“只解沙场为国死”的决绝,与毛泽东《七律·长征》“更喜岷山千里雪”的乐观主义形成对比,展现出20世纪革命诗歌的美学嬗变。这些作品既延续了“诗史”传统,又以白话叙事拓展了诗歌的表现边界,使古典爱国精神在现当代获得新生。

回望这些穿越时空的诗句,它们不仅是语言的结晶,更是民族精神的DNA。从陆游“王师北定中原日”的临终期盼,到文天祥“留取丹心照汗青”的气节坚守,这些诗句构建了中华文明特有的精神坐标系。未来的研究可深入探讨不同历史时期爱国主题的嬗变机制,或运用比较诗学方法分析中西爱国文学的异同,这将有助于在全球视野中重新定位中国诗歌的精神价值。这些穿越千年的诗句,终将在新的文化语境中持续绽放其不朽的生命力。