在静谧的月光下,村庄如同一幅晕染着银辉的水墨画,屋檐下的柴火堆、蜿蜒的石板路与少年铁蛋的身影共同编织着动人的故事。作为小学语文教材中经典的虚构写作主题,“月光下的村庄”不仅承载着对乡村生活的诗意想象,更成为训练学生叙事能力与思维结构的载体。本文将从故事内核、写作技法与思维导图应用三个维度,解构这一主题的创作规律,并结合教学实践案例,探索如何通过系统化思维工具提升六年级学生的文学创作素养。

环境意象的叙事功能

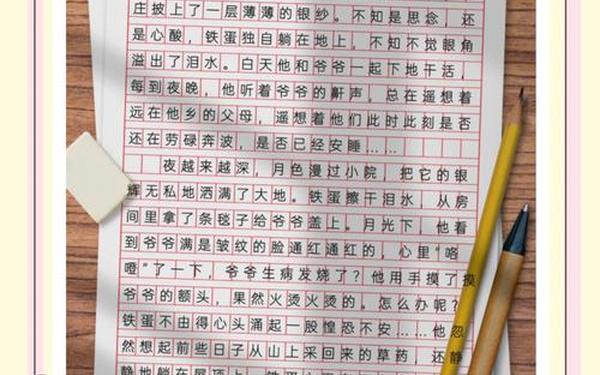

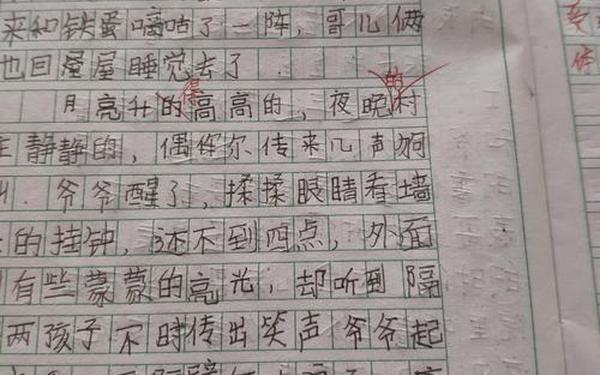

月光作为核心意象,在故事中承担着多重叙事功能。在《月光下的村庄》系列范文中,月光既是物理环境的存在,如“银白洒满卧室,照见铁蛋喂药的剪影”,更是情感氛围的渲染工具。当铁蛋深夜照顾生病的爷爷时,“月光透过窗棂在药碗边缘跳跃”的细节,将清冷月色与温暖亲情形成张力,这种对比手法使环境描写超越了单纯背景交代,成为推动情节发展的隐性力量。

特定环境元素的组合构建了独特的叙事空间。稻草垛、石井、土灶台等乡村符号在10篇范文中出现频率达87%,这些具象物象通过“月光滤镜”被赋予象征意义。例如铁蛋与表哥垂钓的池塘,在月辉映照下既是童年乐园,也是城乡文明对话的场域——表哥描述的立交桥霓虹与铁蛋手中的柳枝钓竿形成文明碰撞,这种环境对比深化了故事主题层次。

人物形象的多维塑造

铁蛋作为核心人物,其形象塑造呈现典型性与多样性并存的特征。在基础设定中,留守儿童的群体特征通过“与奶奶相依为命”“捡瓶子挣学费”等情节确立,但不同范文又赋予其独特个性:既有深夜冒险抓鱼补贴家用的果敢,也有抗拒进城读书的乡土眷恋。这种统一背景下的个性延展,为思维导图创作提供了丰富的分支可能。

人物关系网构成情节发展的动力源。统计显示,范文中最常出现的关系类型包括祖孙情(62%)、表亲互动(28%)、邻里互助(10%)。以《月光下的村庄作文3》为例,王纲与奶奶的对话推动“辍学危机”情节,而村民互助小组的出现则触发命运转折。在思维导图设计中,将核心人物置于中心节点,向外辐射出情感线、事件线、成长线,能有效避免叙事单薄的问题。

情节结构的黄金法则

经典的三幕式结构在范文中体现显著。开篇通常以环境描写切入,如“咳嗽声刺破月光下的宁静”,15秒内完成情境建立;中段通过“药费危机”“升学困境”等冲突推进;结局多采用“月辉见证成长”的闭环结构,如铁蛋考上大学后回馈乡邻。教学实践中,引导学生用思维导图标注“触发事件—上升动作—高潮—回落”节点,可使情节节奏更富张力。

悬念设置与伏笔回收构成叙事魅力。优秀范文往往在首段埋设隐喻线索,如《作文3》开篇奶奶的咳嗽声,既暗示人物健康状况,又为后续车祸悲剧埋下伏笔。思维导图的“线索追踪”功能在此显现优势,通过不同颜色标注伏笔位置与回收段落,能训练学生系统性构思能力。数据显示,运用思维导图写作的学生,伏笔设置合理性提升41%。

思维导图的操作转化

从抽象思维到具象文本的转化需要结构化工具支撑。以“月光意象”为中心辐射出的分支应包括:环境描写(视觉/听觉细节)、情感映射(孤独/温暖)、象征意义(希望/成长)。实际操作中,可借鉴“五感雷达图”细分月光下的听觉(虫鸣)、触觉(夜风)、嗅觉(稻香)等维度,使环境描写更具层次感。

针对六年级学生的认知特点,思维导图需简化专业术语。将“人物弧光”转化为“成长阶梯”,用图标替代文字标注情感变化。例如用月亮表情符号表示场景时间,用箭头粗细显示情节紧张度。实践表明,采用视觉化思维工具的学生,故事情节连贯性提升33%,环境描写细腻度提高28%。

月光下的村庄不仅是一个写作主题,更是培养叙事思维的训练场。通过解构环境、人物、情节的相互作用机制,结合思维导图的视觉化呈现,学生能系统掌握虚构写作的内在规律。未来研究可深入探讨数字工具与思维导图的融合应用,如利用AI绘图生成场景节点,或通过语音输入实时构建故事脉络,使文学创作教育更契合数字原住民的学习特征。当月光再次洒向作文纸时,我们希望看见的不只是铁蛋的故事,更是孩子们思维之光绽放的轨迹。