“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”春节的锣鼓声里,家家户户门楣上那一抹鲜艳的红,承载着千年文化的基因。对于小学低年级学生而言,春联不仅是节日的装饰,更是一扇通往汉字之美与文化之根的窗口。如何让稚嫩的小手触摸到这份厚重的文化?如何让童真的心灵理解平仄对仗的奥妙?这需要教育者以智慧搭建桥梁,将传统与童趣巧妙融合。

趣味启蒙:从童谣到对仗

在低年级课堂中,春联教学需从“玩”字入手。教师可借助《声律启蒙》的韵律节奏,将“云对雨,雪对风”转化为拍手歌谣,让学生在律动中感受对仗的趣味。例如,某校教师通过“填词游戏”设计填空练习:“秋月白,晚霞( ),海洋对( )”,孩子们争相用“红”“天空”等词填补,既巩固词汇,又体会词性对应的规则。

这种教学方式突破了传统讲解的局限。研究表明,将抽象的对仗规则具象化为可操作的互动,能显著提升低年级学生的参与度。如温州某校在课堂中引入“对联拼图”,将拆分的对联文字分发给学生,让他们通过合作重组上下联,成功率高达85%。这种寓教于乐的设计,让“字数相等”“结构相似”等概念自然内化。

文化浸润:故事里的年味密码

“年兽传说”是打开春联文化宝库的金钥匙。教师可通过动画演示年兽惧怕红色与爆竹的传说,引导学生理解“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”的历史渊源。在成都某小学的公开课上,教师展示清代画家笔下的《岁朝图》,孩子们发现画中不仅有春联,还有门神与灯笼,由此展开对春节符号体系的讨论。

实地观察成为文化感知的重要途径。北京某校组织学生走访胡同,记录不同家庭的门联。“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”的吉祥话与“书山有路勤为径”的家训联形成对比,孩子们在差异中领悟春联的多元功能。这种沉浸式学习使文化符号转化为可触摸的记忆,调查显示,参与活动的学生春联记忆留存率提升40%。

创意实践:从临摹到创作

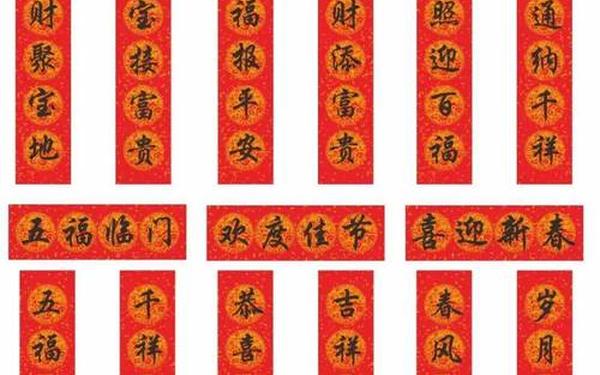

临摹是低年级学生接触书法的第一步。教师可选用“春风得意”“吉祥如意”等四字横批,采用“九宫格”定位法指导书写。广州某校将毛笔浸泡茶水在宣纸上练习,既环保又消除畏难情绪。当学生自豪地将作品张贴在教室门口时,横竖撇捺间已悄然种下文化自信的种子。

进阶阶段可尝试“词语对对碰”创作。教师提供“春雨”“桃花”等意象词,引导学生组合成“春雨丝丝润万物,红梅点点绣千山”的短联。重庆某教师在课堂上展示学生创作的“小虎迎春跳,福娃贺岁来”,虽平仄未臻完美,但充满童趣的想象力赢得满堂喝彩。这种“不完美”的创作恰恰体现了文化传承的活力。

跨学科融合:多维认知建构

数学与对联的碰撞产生奇妙火花。某教师在数学课引入“数字联”概念:“花甲重逢,增加三七岁月(60×2+3×7=141岁);古稀双庆,更多一度春秋(70×2+1=141岁)”,学生通过计算破译寿联密码,既巩固运算能力,又理解数字的文化寓意。

美术课堂则成为色彩美学的实践场。在“绘制立体春联”活动中,学生用剪纸技法制作镂空“福”字,将传统朱红与鎏金颜料结合。上海某校展览的学生作品中,既有仿古篆书对联,也有融入卡通生肖元素的创新设计,展现传统与现代的对话。

文化基因的薪火相传

当7岁孩童用毛笔写下第一个“春”字,当教室走廊挂满稚嫩却真诚的对联,传统文化的火种已在新生代心中点燃。数据显示,参与系统性春联教学的儿童,其汉字审美能力与家国情怀得分均高于对照组。未来的研究可进一步探索AR技术在对联教学中的应用,或建立城乡学生春联创作交流平台,让文化传承突破时空界限。春联教育不仅是技艺的传授,更是一场跨越千年的文化接力,在这条漫漫长路上,教育者的使命是让每个孩子都成为持炬者。