在劳动关系终结时,离职证明不仅是劳动者重新就业的“通行证”,更是确认权利义务关系的重要法律凭证。尤其在涉及欠薪的离职场景中,这份文件的规范性和法律效力直接影响着劳动者后续的薪资追索权与职业发展。根据《劳动合同法实施条例》第二十四条规定,离职证明需包含劳动合同期限、离职日期、岗位及工作年限四项核心要素,但实践中因欠薪引发的离职证明争议屡见不鲜,如何构建兼具法律合规性与权益保护性的证明文本,成为劳动关系管理的关键课题。

法律依据与合规要求

离职证明的合法性首先源于《劳动合同法》第三十八条,该条款明确赋予劳动者在用人单位拖欠工资时单方解除合同的权利。根据这一规定,离职证明中“因拖欠工资离职”的表述不仅是对事实的客观记载,更是劳动者行使法定解除权的直接证据。若用人单位拒绝在证明中如实记载欠薪原因,可能构成对《劳动合同法》第五十条的违反,面临劳动监察部门的责令改正及民事赔偿责任。

从司法实践角度看,2023年河北某房地产公司因未出具离职证明被判赔偿15万余元的案例,揭示了用人单位违法行为的双重风险:一是行政责任,劳动行政部门可责令限期改正;二是民事责任,需赔偿劳动者因无法入职新单位造成的工资损失。此类判例表明,离职证明已从单纯的程序性文件升级为影响企业信用评价的关键要素。

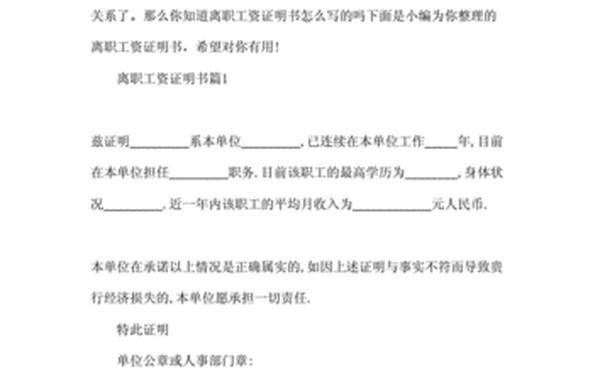

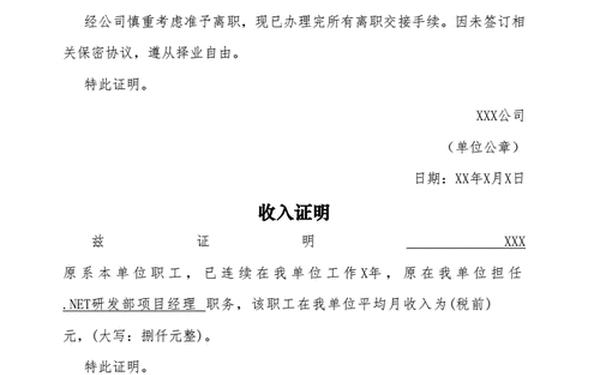

格式规范与核心要素

规范的欠薪离职证明应包含三层结构:基础信息层、事实陈述层和法律依据层。基础信息层需完整记载劳动者姓名、身份证号、入职离职时间及岗位等要素;事实陈述层需明确标注“因用人单位未及时足额支付劳动报酬”的离职原因;法律依据层则应援引《劳动合同法》第三十八条第二款,形成完整的证据链条。例如:“xxx因公司自2024年5月起连续三个月未发放工资,依据《劳动合同法》第三十八条提出解除劳动关系”。

值得警惕的是,部分企业试图通过格式条款规避责任。北京市顺义区法院2024年判决的李某案显示,即便离职证明包含“双方再无争议”的表述,只要欠薪事实存在,劳动者仍可主张绩效工资。这提示证明文本必须坚持客观性原则,避免添加权利义务结算等主观内容。实务中推荐采用“问题描述+法律定性”的二元结构,如“因公司拖欠2024年1月至3月工资共计xx元(事实描述),劳动者依据《劳动合同法》第三十八条解除合同(法律定性)”。

法律效力与争议处理

离职证明的法律效力具有双重维度:程序上,它是办理社保转移、失业登记的必要文件;实体上,可作为欠薪追索的关键证据。但需注意,其证据效力受内容真实性与完整性的严格限制。在重庆某建筑公司案中,劳动者虽持有注明“工资已结清”的离职证明,但因银行流水显示欠薪事实,法院仍支持了薪资追讨请求。这表明离职证明的文本表述需与薪酬支付记录、考勤表等证据形成印证。

对于格式条款的效力认定,最高人民法院司法解释明确:用人单位单方添加的“放弃权利”条款,若未经过协商程序,可被认定为无效。如上海某科技公司案中,法院认定“自愿放弃追索加班费”的证明条款系格式文本,判决企业补发加班费12万元。劳动者签署此类文件时,可通过补充说明、证据保全等方式维护权益,例如在签字时备注“仅确认收到证明,不认可结算条款”。

实务操作与风险规避

劳动者在签署离职证明时需践行“三查原则”:一查基础信息准确性,防止入职时间、岗位等内容偏差;二查离职原因表述,确保与《被迫解除通知书》内容一致;三查附加条款,拒绝签署含有权利义务处置的格式文本。如遇企业拒不出具证明,可依据《劳动合同法》第八十九条,通过劳动监察投诉、仲裁主张赔偿,其中赔偿标准通常参照离职前12个月平均工资,按月计算直至证明出具。

用人单位则应建立证明签发双复核机制:人力资源部门初核事实准确性,法务部门终核法律合规性。对于欠薪离职情形,建议附加《薪资结算确认书》作为证明附件,明确欠付金额、支付期限及违约责任。同时需注意,出具证明的时限受15日法定期限约束,超期可能触发每日万分之五的滞纳金。

在数字经济与灵活用工蓬勃发展的当下,离职证明的规范化管理亟待制度创新。未来研究可聚焦于区块链技术在证明存证中的应用,通过时间戳与哈希值固化文件内容,防止事后篡改。政策层面建议修订《劳动合同法实施条例》,增设欠薪离职证明的专项格式规范,明确“欠薪事实+法律依据+欠付金额”的三要素记载标准。唯有通过法律规制、技术赋能与企业自律的三维协同,才能构建起劳资权益的平衡支点,实现劳动关系治理的现代化转型。