读书笔记1:黑暗中的光明

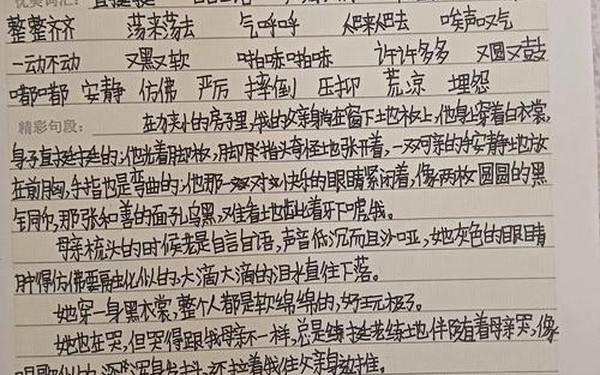

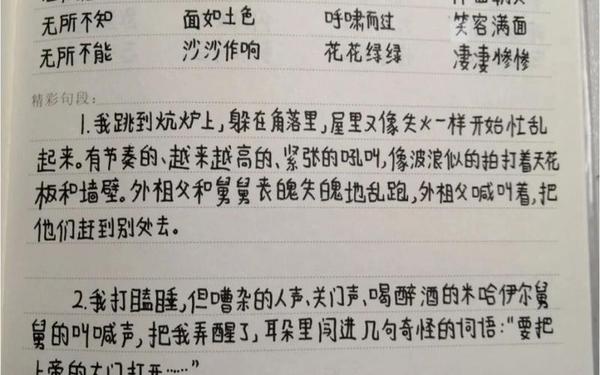

好词:瑗际、澄澈、不折不扣、掩面而笑

好句:

> “外祖母时而前进,时而后退,时而飞旋,青春瞬间回到了她的身上,令她呈现出一种鲜花绽放般的美丽。”

> “俄罗斯人由于贫穷,喜欢拿痛苦来开心,像天真的孩子似的,遭到不幸也很少为之感到羞耻。”

感悟:

阿廖沙的童年虽被外祖父的暴戾与家族仇恨笼罩,但外祖母如明灯般用温暖与民间故事滋养他的心灵。黑暗中的善良与艺术之美,成为他抵御苦难的力量。

读书笔记2:人性之恶与家族悲剧

好词:贪婪、自私、市侩、乖戾

好句:

> “外祖父家里充满了仇恨,大人之间以仇恨为纽带,孩子们也争先恐后加入。”

> “两个舅舅为分家和嫁妆日夜争吵,甚至将小茨冈害死。”

感悟:

外祖父的吝啬与舅舅们的贪婪暴露了旧俄社会的道德沦丧。家族内部的争斗是当时社会缩影,揭示了金钱对人性的腐蚀。

读书笔记3:外祖母的救赎力量

好词:坚韧、仁爱、乐观、轻快敏捷

好句:

> “外祖母的脚在地板上摩擦,但任何声音都打破不了她带来的温暖寂静。”

> “她抬手的动作仿佛在胸前缓缓画着十字,连苍蝇都飞得小心翼翼。”

感悟:

外祖母用民间故事、信仰与无私的爱为阿廖沙构建精神庇护所。她的存在证明,在苦难中保持纯善与希望是可能的。

读书笔记4:童年与社会的双重压迫

好词:压抑、窒息、冷酷、挣扎

好句:

> “我仿佛住在深不见天的坑里,看不见、听不见,像瞎子聋子。”

> “打架斗殴是过节,失火反倒开心解闷。”

感悟:

阿廖沙的苦难不仅是家庭悲剧,更是整个俄国底层社会的写照。麻木与暴力成为人们对抗绝望的方式,反衬教育与人性的重要性。

读书笔记5:逆境中的自我觉醒

好词:不屈不挠、求知若渴、敏锐、正直

好句:

> “我不是奖章,不能总挂在你的脖子上,去人间混饭吃吧!”

> “书籍为我打开新世界,让我在捡破烂时仍渴望知识。”

感悟:

阿廖沙在捡破烂谋生的同时坚持读书,展现逆境中对知识的渴求。他的成长证明,教育是打破命运枷锁的关键。

读书笔记6:母亲的角色与矛盾

好词:漫不经心、冷酷、不公、挣扎

好句:

> “母亲再婚后变得冷酷,常因后父的打骂而迁怒于我。”

> “她的出现让我既渴望又痛苦,最终只剩沉默。”

感悟:

母亲的软弱与变化折射女性在男权社会中的无奈。亲子关系的破裂加剧了阿廖沙的孤独,也促使他更早独立。

读书笔记7:象征与隐喻的运用

好词:波光粼粼、旭日、五颜六色、震耳欲聋

好句:

> “伏尔加河蓝色的水面上,桔红色轮船逆流而上,金色叶片顺流漂下。”

> “秋雨冲洗的屋顶蒙着厚灰,像教堂门口的叫花子。”

感悟:

自然景物的描写充满象征意味:伏尔加河代表生命的流动,秋雨与灰尘暗示社会腐朽。高尔基用诗意语言批判现实。

读书笔记8:对比中的成长哲学

好词:天堂与地狱、珍惜、鞭策、反思

好句:

> “若说我们的童年是天堂,高尔基的童年则是地狱。”

> “苦难没有摧毁他,反而赋予他穿透黑暗的眼睛。”

感悟:

通过对比现代孩子的幸福与阿廖沙的苦难,反思物质丰富时代的精神匮乏。真正的成长需在逆境中锤炼意志。

读书笔记9:艺术特色与叙事视角

好词:自传体、儿童视角、双重视角、浪漫主义

分析:

小说以儿童视角观察世界(如对外祖父绿眼珠的恐惧),辅以成人视角的哲思评论,形成独特的叙事张力。这种双重性使苦难描写既真实又充满诗意。

读书笔记10:作品影响与社会意义

核心观点:

《童年》不仅是个人回忆录,更是对19世纪俄国社会的深刻剖析。它揭露了底层人民的生存困境,批判了宗教虚伪与阶级压迫,同时歌颂了民间文化中的生命力。作品被誉为“俄罗斯民族性格的镜子”。

延伸阅读建议

1. 对比阅读:结合鲁迅《朝花夕拾》中的童年叙事,探讨不同文化背景下的成长主题。

2. 笔记方法:使用“康奈尔笔记法”分栏记录好句、关键词与感悟,强化记忆。

3. 主题研究:聚焦“苦难教育”“女性形象”“民间文学的作用”等方向深入分析。

如需完整版读书笔记或具体章节分析,可参考:[百度文库《童年》读书笔记合集]、[学路网精选笔记]。