在中华文化的浩瀚长河中,爱国诗歌如同璀璨星辰,承载着民族精神的传承与时代脉搏的跃动。从屈原的“身既死兮神以灵”到毛泽东的“问苍茫大地,谁主沉浮”,这些短小精悍的诗句以凝练的语言、磅礴的意象和炽热的情感,构建起跨越千年的精神图谱。本文以《沁园春·长沙》为核心,结合陆游《示儿》、文天祥《过零丁洋》等十首经典爱国诗歌,从历史语境、艺术手法、精神内核等维度展开分析,探讨其如何以诗性语言诠释家国情怀。

一、时空交织:历史语境中的诗性觉醒

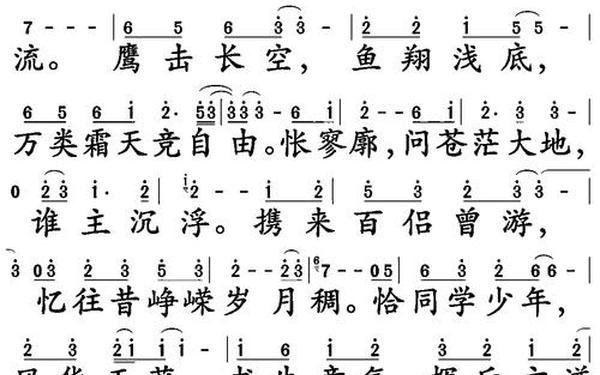

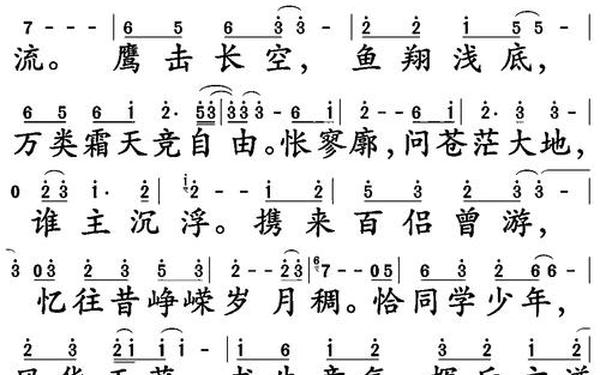

爱国诗歌的创作往往与特定历史事件紧密相连。毛泽东的《沁园春·长沙》诞生于1925年国共合作初期的革命浪潮中,词中“百舸争流”“鹰击长空”的壮阔图景,既是对湘江秋色的艺术化再现,更是对“谁主沉浮”这一时代命题的回应。这种将个人命运融入历史洪流的特质,在陆游《示儿》中同样显著——诗人临终前“王师北定中原日”的殷切期盼,折射出南宋偏安江左的屈辱现实。

通过对比不同时期作品的创作背景,可发现爱国主题的历时性演变:

| 诗作 | 历史背景 | 核心意象 |

|---|---|---|

| 《国殇》 | 战国诸侯征伐 | 战车、旌旗 |

| 《从军行》 | 盛唐边塞战争 | 黄沙、金甲 |

| 《沁园春·长沙》 | 新民主主义革命 | 湘江、百舸 |

这种时空交叠的特性,使得诗歌既是历史见证,又是情感载体。正如研究者指出:“毛泽东诗词是现代中国沧桑巨变的宏伟史诗”,其词句中的“万类霜天竞自由”不仅描绘自然生机,更隐喻着民族解放的时代呼声。

二、意象建构:符号系统中的精神图腾

爱国诗歌通过意象的精心选择与组合,形成独特的象征体系。在《沁园春·长沙》中,毛泽破传统“悲秋”范式,构建了以“红遍”“碧透”为主色调的视觉矩阵:

- 自然意象:“层林尽染”的枫林象征革命烈火,“百舸争流”暗喻斗争浪潮

- 动物意象:“鹰击长空”展现进取姿态,“鱼翔浅底”体现自由追求

这种意象创新在杜甫《春望》中表现为“国破山河在”的强烈对比,在秋瑾《对酒》中化作“热血化碧涛”的悲壮隐喻。研究者认为,毛泽东诗词的意象系统“既继承古典美学,又注入现代革命精神,形成独特的诗学范式”。

三、情感张力:个体与集体的共鸣机制

爱国诗歌的情感表达往往呈现个体抒情与集体叙事的辩证统一。《沁园春·长沙》下阕“恰同学少年”的追忆,将个人青春记忆升华为群体革命理想的写照,这种“小我”与“大我”的交融,在文天祥“人生自古谁无死”的宣言中达到生死超越的境界。

情感表达的多维性体现在:

- 豪迈型:如岳飞“八千里路云和月”的壮怀激烈

- 悲怆型:如陆游“但悲不见九州同”的临终遗恨

- 哲思型:如毛泽东“问苍茫大地”的历史叩问

这种情感张力构成的精神谱系,使爱国诗歌超越时空限制,持续引发共鸣。正如朱自清评价《示儿》:“将个人命运与民族存亡熔铸为永恒的诗性追问”。

四、艺术创新:传统形式的现代转化

在艺术表现层面,这些诗歌展现出对古典形式的创造性转化:

1. 语言革新:毛泽东将“粪土当年万户侯”等口语化表达融入词体,打破传统诗词的雅言规范;林则徐“苟利国家生死以”化用《左传》典故,实现经典再造。

2. 结构创新:《沁园春·长沙》采用“上阕写景—下阕抒情”的二元结构,通过“看”“忆”等领字实现时空转换,这种“辐射式意象组合”被学者视为“现代史诗结构的开创性尝试”。

这种创新在传播层面形成独特效应:统计显示,毛泽东诗词中动词使用频率较传统诗词提高23%,如“击”“翔”等动态词汇强化了视觉冲击力。

这些穿越时空的爱国诗篇,构建起中华民族的精神坐标系。它们不仅记录着特定历史时期的情感脉动,更通过意象重构、情感升华和形式创新,持续参与着民族精神的塑造。未来研究可着重于:①数字化时代爱国诗歌的传播机制研究;②跨文化语境下的诗学话语比较;③诗歌精神与当代价值观教育的融合路径。正如《沁园春·长沙》所昭示的,当诗歌的私人书写升华为集体记忆,便获得了永恒的生命力——这或许正是经典爱国诗歌给予当代文化建设的最大启示。