在2021年高考语文作文中,议论文写作的核心在于如何将时代精神、文化传承与思辨能力融为一体。作文素材的积累与运用,不仅需要涵盖经典哲学思想、历史人物案例,还需紧扣当下社会热点,体现青年价值观的深度思考。本文将从多维视角剖析2021年高考作文素材的运用策略,结合具体案例与理论框架,为高中生构建兼具思想性与实用性的写作体系。

一、经典与时代的共振

2021年高考作文素材的显著特点在于经典哲学与时代命题的交织。例如庄子“逍遥游”的无为境界与当代青年追求精神自由的关联,罗素对人生价值的思考与后疫情时代个体生命意义的呼应,均体现了传统智慧对现代问题的启发性。这种跨越时空的对话,要求考生在素材运用中既能阐释经典内涵,又能挖掘其现实意义。

以《体育之研究》为例,毛泽东关于“强弱转化”的论述,既可用于探讨个人成长中的逆境突破,也可引申至国家发展的辩证关系。考生若结合“北斗导航系统从跟跑到领跑”的科技案例,便能将“弱者勤自锻炼”的论点具象化,形成历史逻辑与现实案例的双重支撑。

二、文化自信的构建路径

文化类素材的运用需突破表层引用,深入剖析精神内核与时代价值。如《论衡》作者王充的怀疑精神,与当代科技创新中的批判性思维形成呼应;袁枚“双眼自将秋水洗”的独立思考观,则可关联信息爆炸时代青年如何保持理性判断。这类素材的深层价值在于揭示文化传承中的精神基因。

| 热门话题 | 对应素材 | 运用方向 |

|---|---|---|

| 建党百年 | 李大钊“铁肩担道义” | 家国情怀与使命担当 |

| 脱贫攻坚 | 黄文秀事迹 | 奉献精神与实干品格 |

| 科技创新 | 钱学森“五年归国路” | 自主创新与报国理想 |

三、结构与逻辑的进阶

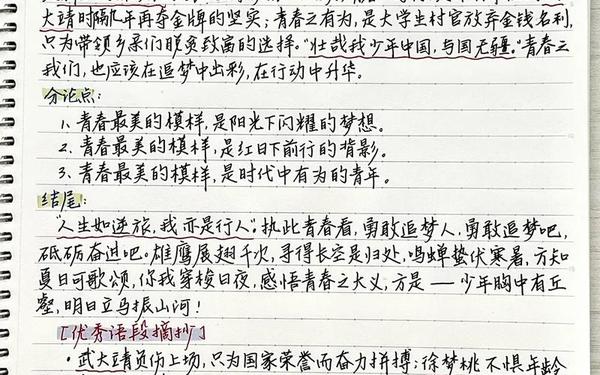

议论文的层进式结构要求论点呈现递进关系。以“可为与有为”主题为例,可构建“历史镜鉴→当代使命→未来展望”的三段论:从方志敏《可爱的中国》中的理想主义,到黄大年科技报国的实践,最终落脚于青年与民族复兴的关联。这种结构使文章兼具历史纵深感与现实针对性。

批判性思维的融入则能提升论述深度。如在讨论“强弱转化”时,可引入居里夫人面对失恋挫折时的选择,对比当下部分青年的“躺平”现象,通过正反论证揭示“精神自强”的本质差异,使论点更具思辨力度。

四、励志事例的多元诠释

人物素材需避免脸谱化叙述,而应挖掘矛盾性与成长性。艾柯卡从被解雇到重振克莱斯勒的案例,不仅体现逆境突破,更暗含“职业信仰与时代机遇”的辩证关系;中江兆民在癌症晚期完成学术巨著,则可关联“生命厚度与时间价值”的哲学思考,超越简单的奋斗叙事。

对“失败”的价值重估是2021年素材运用的亮点。管仲从阶下囚到治国贤臣的转变,与爱因斯坦科研中的试错经历形成跨领域呼应,共同诠释“挫折孕育创新”的命题,这种多维案例组合能有效增强论证说服力。

五、思辨性表达的锤炼

高考作文要求考生在价值判断中展现独立思考能力。如对“工匠精神”的讨论,不能止步于赞美专注品质,还需结合《考工记》中的“天有时,地有气,材有美,工有巧”,辨析传统技艺与现代标准化生产的矛盾统一。这种思辨过程使文章避免沦为口号式写作。

在“美育与功利主义”议题中,引用蔡元培“以美育代宗教”的主张,对比当下艺术教育的应试化倾向,通过历史与现实的对话,提出“美育应回归心灵塑造”的批判性观点,这种论证方式更能体现思维深度。

2021年高考作文素材体系呈现出历史纵深、现实关切与未来视野的三维融合。考生需在掌握经典案例的基础上,建立“历史事件—文化基因—当代价值”的解析框架,同时注重论证结构的逻辑递进与批判性思维的渗透。未来的作文训练应更强调跨学科素材的整合能力,例如将科技、生态哲学等前沿议题纳入写作视野,使议论文真正成为展现青年思想深度的载体。

建议高中生建立“主题式素材库”,按照“家国情怀”“科技创新”“文化传承”等类别分类整理,并定期进行“一材多用”训练,例如将袁隆平事例同时运用于“工匠精神”“粮食安全”“科学报国”等不同主题,从而全面提升素材运用的灵活性与创造性。