在区域经济发展中,产业园区作为产业集聚和创新驱动的重要载体,其规划方案的制定直接影响区域经济结构优化与产业升级效率。根据麦肯锡全球研究院数据,科学规划的产业园区可提升区域GDP增速15%-20%。产业规划作为园区建设的顶层设计,需系统整合区位优势、资源禀赋与政策导向,通过多维度协同实现产业生态的可持续发展。

产业定位与方向选择

产业定位是规划方案的基石,需建立在对区域要素禀赋的深度解析之上。以苏州工业园为例,通过匹配长三角地区电子信息产业链需求,精准定位集成电路为主导产业,2022年该领域产值突破800亿元。波士顿咨询提出的产业筛选"四维模型"(市场潜力、技术成熟度、资源适配性、政策支持度)为此提供了方法论支撑。

方向选择需兼顾前瞻性与可行性。德国鲁尔区转型案例显示,从传统煤炭钢铁向新能源、文化创意产业的跨越式发展,需要建立5-10年的技术储备周期。规划者应运用情景模拟工具,评估不同产业组合对就业结构、环境承载的影响,避免同质化竞争。

产业链整合与集群构建

现代产业园区的竞争力已从单一企业竞争转向产业链整合能力的较量。东莞松山湖科技园通过构建"芯片设计-晶圆制造-封装测试"垂直产业链,使半导体产业本地配套率提升至78%。麻省理工学院产业集群理论指出,半径5公里内的企业密度每增加10%,研发效率可提升3.2%。

集群构建需建立多层次的协同机制。深圳南山科技园设立产业协同创新中心,推动大中小企业形成"研发众包-专利共享-市场共拓"的协作网络。世界银行研究证实,完善的产业生态可使企业运营成本降低12%-18%。

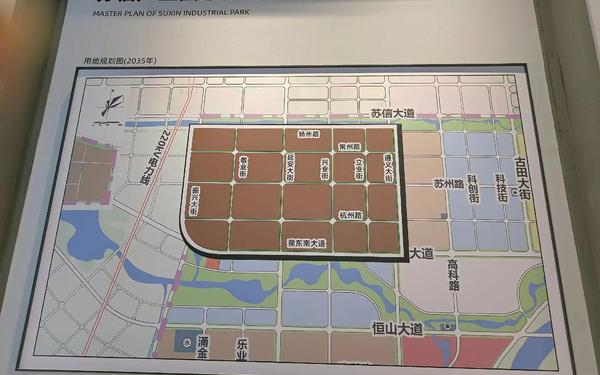

空间布局与功能分区

空间规划需遵循"三生融合"(生产、生活、生态)理念。成都天府国际生物城采用"一核三带"布局,将研发中试、生产制造、配套服务分区控制在15分钟交通圈内。新城市主义理论强调,混合用地开发模式可使土地利用率提升30%,同时降低30%的通勤能耗。

功能分区需建立动态调整机制。上海张江科学城通过物联网监测系统,实时采集各区域人流、物流数据,每季度优化设施配比。这种智慧化规划手段使园区单位面积产出提高至2.8万元/㎡,远超行业平均水平。

政策体系与服务创新

政策设计需要构建全生命周期支持体系。杭州未来科技城实施的"创业苗圃-孵化器-加速器"三级培育机制,使初创企业存活率提升至65%。新加坡裕廊工业园的弹性土地政策,允许企业根据发展需求动态调整用地规模,这种制度创新值得借鉴。

服务创新应聚焦数字化转型。苏州工业园区打造的"全链通"平台,整合工商注册、税务申报等238项政务事项,实现企业开办"零见面审批"。德勤研究显示,数字化服务可使企业行政成本降低40%,办事效率提升60%。

可持续发展与韧性建设

绿色低碳已成为园区规划的硬约束。天津经济技术开发区构建的"能源互联网"系统,通过光伏发电、余热回收等技术,使单位GDP能耗下降至0.28吨标煤/万元。联合国工业发展组织建议,园区规划应预留15%-20%的绿地空间用于碳汇储备。

韧性建设需建立风险防控体系。东京临海副都心通过地下综合管廊、弹性防洪墙等基础设施,将自然灾害损失控制在GDP的0.3%以内。规划方案应包含产业链断供预警、能源储备调节等应急机制,提升园区抗风险能力。

规划实施与动态评估

产业规划的生命力在于执行过程的动态优化。广州开发区建立的"五年评估-三年调整-年度修订"机制,确保规划方案与市场变化保持同步。哈佛商学院研究指出,建立量化评估指标体系可使规划达成率提高25%-40%。

数字化监管平台的应用正在改变传统规划模式。雄安新区运用的CIM(城市信息模型)系统,可实时模拟产业布局对交通、环境的影响,实现规划方案的"数字孪生"验证。这种技术手段使规划决策科学性提升50%以上。

构建面向未来的产业生态

产业园区规划是系统工程,需要统筹产业定位、空间布局、政策创新等多要素协同。随着全球产业链重构加速,规划方案应更强调开放性和适应性,通过建立"规划-实施-反馈"的闭环机制,培育具有国际竞争力的产业生态体系。未来研究可深入探索人工智能在产业匹配预测中的应用,以及双碳目标下园区规划范式转型路径,为新时期产业高质量发展提供理论支撑和实践指南。