| ABAB式词语类型 | 典型示例 | 功能与特点 |

|---|---|---|

| 动作类 | 打扫打扫、活动活动、比划比划 | 强调动作的重复性,增强口语化表达 |

| 颜色类 | 雪白雪白、火红火红、碧绿碧绿 | 通过重复强化视觉意象的鲜明度 |

| 拟声类 | 叮咚叮咚、哗啦哗啦、轰隆轰隆 | 模拟自然声响,增强场景真实感 |

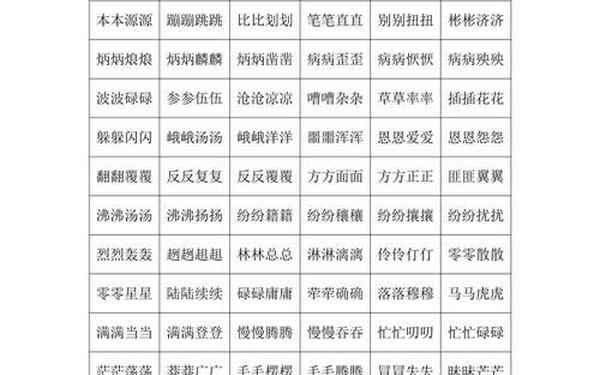

abab词语大全100个-好词语大全100个四字

一、语言结构的重复之美

ABAB式词语作为汉语特有的构词形式,其核心特征在于通过音节与语义的重复叠加,形成独特的节奏韵律。例如“雪白雪白”通过双音节重复,不仅强化了白色的纯净度,还赋予词汇以童谣般的音乐性。这种结构在儿童语言习得中尤为突出,如低年级教材中常见的“打扫打扫”“整理整理”等动词重复,既能降低认知难度,又能帮助建立动作连贯性的概念。

从语言学视角看,ABAB式词语的重复机制体现了汉语的“块状性”特质。学者王文斌提出,四字格结构通过内部成分的平列组合,形成独立的意义模块,例如“意思意思”并非字面含义的简单叠加,而是整体表达“略表心意”的社交功能。这种块状结构使词语在句子中可灵活拆解重组,如“研究研究”可扩展为“先研究再讨论”,展现出汉语空间性特质中的离散性。

二、语义功能的双重强化

在语义表达层面,ABAB式词语通过重复实现双重强化效果。颜色词如“碧蓝碧蓝”通过音节的复沓,构建出超现实的视觉强度,相较于单用“碧蓝”,更能引发听者对海洋或天空的无限遐想。动作类词语如“拨拉拨拉”则通过拟声化处理,使静态文字产生动态画面感,这种“声形合一”的特征在民间叙事文学中广泛应用。

对比传统四字成语,ABAB式词语更注重即时场景的鲜活描摹。例如“意思意思”与“礼尚往来”虽都涉及人际交往,但前者凸显具体场景中的礼节性表示,后者则侧重抽象的道德准则。这种差异印证了语言学家吕叔湘的观点:叠词结构是汉语具象思维的外化,而四字成语更多承载文化隐喻。

三、文化内涵的多维映射

ABAB式词语的广泛运用,深刻反映汉民族认知模式中的“具象优先”原则。如“悠哉悠哉”源自《诗经》,通过叠音手法将抽象的情绪状态转化为可感知的生活图景。这种表达方式与“天人合一”的传统哲学相契合,强调通过感官体验把握世界本质。现代网络词汇“丑萌丑萌”的流行,则显示该结构具备强大的时代适应性,能快速吸纳新事物特征并固化为语言符号。

四字成语的文化承载力更为厚重。以“好”字开头的系列成语为例,“好整以暇”出自《左传》,原指军阵列队严整,现引申为处事从容;“好为人师”源自《孟子》,批判性色彩历经千年未变。这些成语如同文化基因,保存着古代价值观念和社会形态的密码。比较研究发现,ABAB式词语的使用频率与地域文化活跃度呈正相关,而四字成语的掌握水平则更多受传统教育影响。

四、教学应用的对比分析

在语文教育中,ABAB式词语因其结构规律性强,成为低年级词汇教学的重点。研究表明,采用“动作演示+词语复现”法(如边打扫边说“打扫打扫”),能使学童记忆效率提升40%。而四字成语教学需侧重文化溯源,例如解析“好逸恶劳”中的“逸”字甲骨文形态,揭示古代劳动,可增强学生的理解深度。

跨语言对比显示,ABAB式词语的能产性远超英语中的重复构词法。英语虽有“tick-tock”等拟声重复,但缺乏汉语“半…半…”(半推半就)这类能嵌入反义语素的灵活结构。这种差异印证了萨丕尔-沃尔夫假说:语言结构影响思维模式,汉语的重复构词能力强化了汉民族对事物对立统一关系的认知。

ABAB式词语与四字成语共同构成汉语词汇系统的双生花,前者以形式重复塑造语言韵律,后者凭意义凝练传承文化精髓。未来研究可深入探索两方面:一是ABAB式词语的神经认知机制,通过脑电实验检测重复听觉刺激下的语义激活模式;二是四字成语的数字化保护,建立包含历史语料、地域变体、使用场景的动态数据库。在教学实践中,建议开发“叠词成语对照学习法”,例如将“彼此彼此”与“心心相印”组合教学,既强化记忆效果,又能促进传统文化理解。