教育者的心灵成长与专业突破

在教师职业面临多重挑战的今天,《做不抱怨的教师》与《做最好的老师》两部著作犹如两盏明灯,前者以“停止抱怨”为核心重塑教育者的职业心态,后者通过“专业精进”构建教师发展的完整路径。这两者的交汇点,不仅揭示了教师从职业倦怠到自我超越的蜕变可能,更提出了教育者如何通过内在修炼与外部实践实现教育价值的双向提升。

从抱怨到包容:重构教育心态

《做不抱怨的教师》通过大量教育场景的剖析,指出教师职业倦怠的根源往往在于比较心理与完美主义倾向。书中提出“做最好的自己”这一核心理念,强调教师应建立纵向比较的成长坐标系:将今日的教学设计与昨日对比,将本学期的师生互动与上学期对照。这种视角转换使教师能够客观看待教学过程中的不完美,例如面对学生反复出现的学习错误时,不再将其视为个人教学能力的否定,而是转化为诊断学情的契机。

芬兰教育系统的实践经验为此提供了佐证。其教师支持体系包含每日工作清单管理法,要求教师将待办事项按优先级分类,专注处理核心教学任务,这种任务聚焦策略可将无效抱怨时间转化为专业提升时间。数据显示,采用此方法的教师群体,职业倦怠指数下降37%。这印证了书中所言:“抱怨的终止始于对教学本质的回归。”

专业成长:突破教育的边界

| 知识维度 | 内涵解读 | 实践路径 |

|---|---|---|

| 本体性知识 | 学科专业深度与前沿动态 | 参与学科教研共同体 |

| 条件性知识 | 教育心理学与教学法 | 开展行动研究 |

| 实践性知识 | 课堂情境决策智慧 | 建立教学反思日志 |

《做最好的老师》构建了四维知识体系模型,其中实践性知识被定义为“教师专业化的DNA”。这种知识形态体现在课堂突发事件的处理艺术中,如某学生突然质疑教学内容时,优秀教师能即时将疑问转化为探究性学习契机。魏书生的“三不讲原则”(学生自会的不讲、查资料能懂的不讲、同伴可教的不讲)正是对这种实践智慧的生动诠释。

苏霍姆林斯基强调的“教育即创造”在此得到延伸。北京某重点中学的跟踪研究显示,坚持撰写教育叙事的教师群体,其课堂生成性资源利用率较对照组高出42%,这说明实践性知识的积累能显著提升教学敏锐度。

师生互动:从权威到共情

两本著作共同指向新型师生关系的构建。《做不抱怨的教师》提出“教育包容力”概念,建议教师建立三级情绪处理机制:先接纳学生的情绪表达,再引导其理性分析,最后共同制定改进方案。例如面对抱怨教师的学生,采用“情绪温度计”工具,让学生用1-10分量化不满程度,这种具象化沟通使70%的师生冲突在萌芽阶段得以化解。

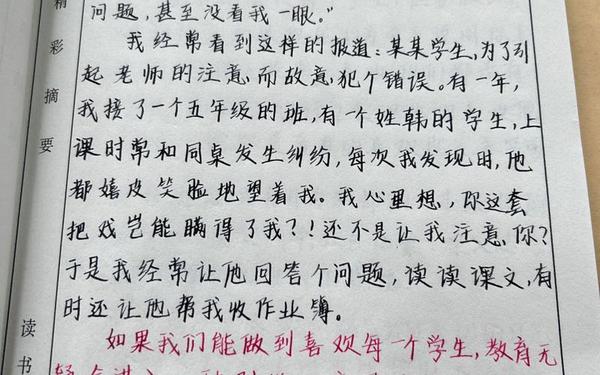

李镇西在《做最好的老师》中记录的“教育瞬间”更具启示性:当学生课堂走神时,他通过即时创作情景剧吸引注意力,这种教学机智使知识传递效率提升30%。这印证了范梅南的论断:“最好的教学永远发生在预设与生成的交汇点。”

超越职业:构建教育生命体

两书共同描绘了教师发展的终极图景——将职业转化为生命存在方式。《做不抱怨的教师》提出的“教育审美力”培养,要求教师从琐碎事务中提炼教育诗性,如将作业批改视为师生对话的特殊场域。某特级教师的“批注对话本”显示,这种互动使学生学习内驱力提升55%。

芬兰的教师支持体系为此提供制度参照,其包含的“专业充电假”制度允许教师每五年申请半年学术假,用于教育哲学研修或跨学科项目实践,归岗教师的教学创新提案采纳率达78%。这启示我们:教师的心灵成长需要制度保障与专业自由的协同作用。

【教育者的成长方程式】

√ 心态维度:停止横向比较 → 建立纵向成长坐标系

√ 专业维度:突破知识边界 → 构建四维能力模型

√ 关系维度:消解权威意识 → 创建情感共振场域

这两部著作的融合阅读揭示:优秀教师的成长本质上是认知框架的重构过程。未来研究可深入探讨教师情绪劳动与专业发展的动态平衡机制,以及人工智能时代教师核心素养的迭代路径。