一、《做温暖的教育者》核心思想与启示

1. 教育的本质是人性关怀

书中提出教育应植根于“人性的土壤”,强调教育者需以爱心、真心和宽容对待学生,打破冰冷的现实教育模式。作者陈震通过孔子与弟子的互动案例,说明教育应追求“人与自然的和谐”,而非急功近利的目标。

实践启发:教师需营造宽松的环境,例如通过微笑、语言互动让学生感受到接纳与鼓励,同时注重“无言之教”,以行动传递价值观(如网页70提到的“身教重于言教”)。

2. 教育者的三重境界

知识传授:基础层面,如教授学科知识;

方法引导:培养批判性思维与创造力,如鼓励学生质疑和探索;

心态培育:最高层次,通过教育帮助学生建立积极的人生态度,如安迪在困境中坚守希望的精神。

3. 温暖教育的具体实践

低姿态互动:教师需“低下身子看学生”,平等对话,从学生身上学习(如孔子与弟子的平等交流);

科学育人策略:结合爱心与智慧,例如用故事或案例激发兴趣,而非强制灌输。

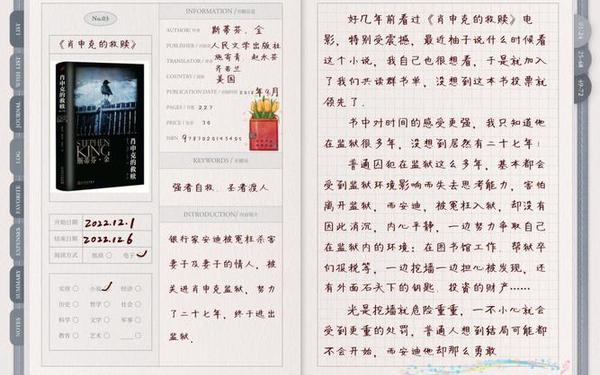

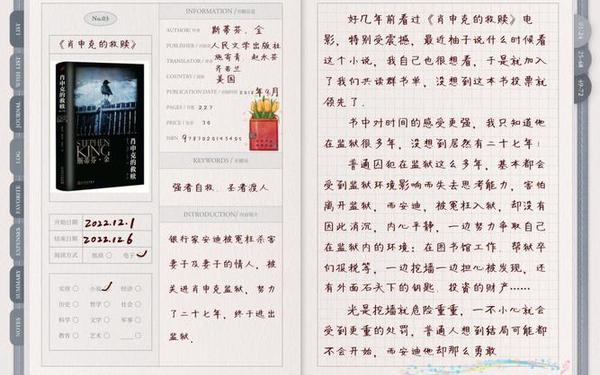

二、《肖申克的救赎》主题与教育隐喻

1. 希望与坚持的力量

安迪用27年时间挖通地道,象征教育者需长期投入耐心与毅力。他的行动印证了“教育是慢的艺术”,需尊重学生的成长节奏。

教育隐喻:安迪的“小锤子”如同教育工具,看似微弱却能创造奇迹,呼应《做温暖的教育者》中“小疑获小进”的理念。

2. 突破体制化枷锁

肖申克监狱象征僵化的教育体制,如唯分数论或标准化教学。安迪通过智慧和创造力打破禁锢,启示教育者应鼓励学生突破思维定式,培养独立精神。

对比分析:书中“姐妹花”的暴力压制与安迪的智慧反抗,类似教育中粗暴管教与人性化引导的对比。

3. 自由与救赎的深层意义

安迪的救赎不仅是肉体的逃离,更是精神的觉醒。教育的目标亦应追求学生的“心灵自由”,如通过阅读(如安迪建立图书馆)或艺术活动激发内在潜能。

三、两本书的共通启示

1. 内在力量的重要性

安迪的坚韧与陈震倡导的“温暖教育”均强调内在精神力量的决定性作用。教育者需帮助学生建立信念,如安迪的“希望是好事”与《做温暖的教育者》中“爱心是教育核心”的呼应。

2. 互动与情境的价值

安迪通过图书馆项目重建囚犯的尊严,类似教育者需创设情境让学生体验成功(如网页41提到的“开放性问题设计”);

两书均强调环境对个体的塑造,如肖申克的压抑与温暖课堂的对比。

3. 教育者的角色重塑

从“权威者”转向“引导者”:安迪以智慧引导同伴,陈震提倡教师做学生的“伙伴”;

从“知识传递”到“生命影响”:如安迪用行动改变他人,教育者需以身示范。

《做温暖的教育者》从教育理念层面提出人性化路径,《肖申克的救赎》则以叙事隐喻展现突破与希望的力量。二者共同指向教育的本质:以人性关怀为根基,以智慧与坚持为工具,激发个体内在的生命力。教育者需在实践中融合“温暖”与“韧性”,既如甘草般温和包容,又如安迪般冷静执着。