《三字经》作为中国传统启蒙经典,不仅蕴含儒家道德,还通过大量历史典故传递勤学精神。以下是其中最具代表性的勤学苦读故事及相关原文解析:

一、 勤学典故与人物

1. 黄香温席(孝亲兼勤学)

原文:“香九龄,能温席。孝于亲,所当执。”

故事:东汉黄香九岁时,夏日为父母驱蚊纳凉,冬日暖被窝以尽孝道,同时不忘刻苦读书,成为“江夏黄香”美谈。

2. 囊萤映雪(逆境求学)

原文:“如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。”

故事:

车胤囊萤:晋代车胤家贫无灯油,以纱囊装萤火虫照明夜读。

孙康映雪:孙康借雪地反光读书,终成学者。

3. 苏秦刺股(发奋自勉)

原文:“头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。”

故事:战国苏秦游说失败后发奋读书,困倦时以锥刺大腿,血流至足,终成纵横家。

4. 孙敬悬梁(苦读不怠)

关联典故:东汉孙敬为防瞌睡,将头发悬于房梁,夜以继日读书,成为“闭户先生”。

5. 路温舒编蒲(创造条件学习)

原文:“披蒲编,削竹简。彼无书,且知勉。”

故事:西汉路温舒牧羊时,编蒲草为简抄书,自学成才,后官至太守。

6. 朱买臣负薪(劳作不忘读书)

原文:“如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。”

故事:汉代朱买臣砍柴为生,背柴途中仍诵书不辍,终成显宦。

二、 大器晚成与坚韧不拔

1. 苏洵二十七始发愤

原文:“苏老泉,二十七。始发愤,读书籍。”

故事:北宋苏洵早年不学,27岁受妻子激励闭门苦读,与子苏轼、苏辙并称“三苏”,位列唐宋八大家。

2. 梁灏八十二夺魁

原文:“若梁灏,八十二。对大廷,魁多士。”

故事:五代梁灏屡试不第,82岁中状元,其“皓首穷经”精神传为佳话。

三、 圣贤典范与教育启发

1. 孔子师项橐(不耻下问)

原文:“昔仲尼,师项橐。古圣贤,尚勤学。”

故事:孔子曾向七岁神童项橐请教,体现“学无常师”的谦逊态度。

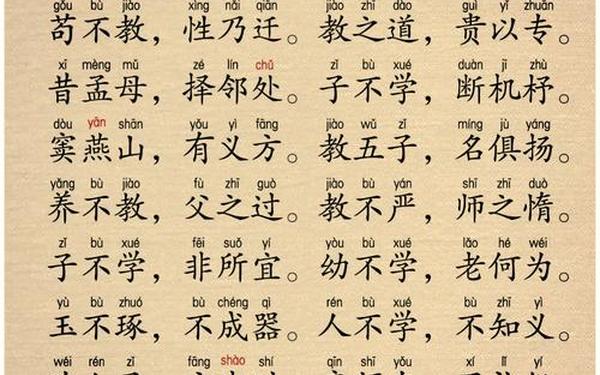

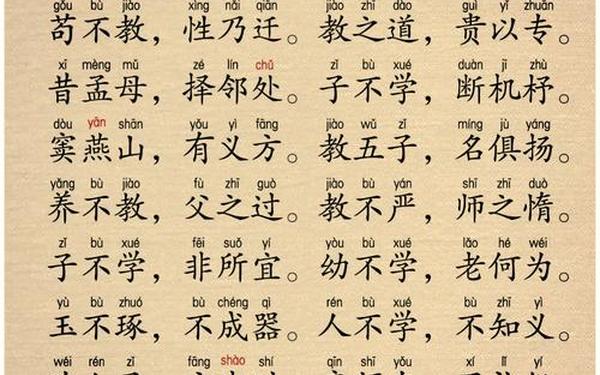

2. 孟母三迁与断机教子(环境与坚持)

原文:“昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。”

故事:孟母为子三次迁居,并割断织布机教育孟子“学不可半途而废”。

四、 《三字经》中的勤学哲理

核心思想:

环境与努力:“玉不琢,不成器;人不学,不知义”强调后天学习的重要性。

恒心与目标:“勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力”告诫学者持之以恒。

五、 扩展阅读建议

其他典故:韦编三绝(孔子)、李密挂角(牛角挂书)、凿壁偷光(匡衡)等虽未直接出自《三字经》,但常被关联解读。

现代启示:这些故事强调逆境中坚持、利用资源学习、终身学习的价值观,对当代教育仍有深远意义。

如需进一步了解具体故事细节或原文解析,可参考相关网页中的完整内容。