2012年江苏高考作文题《忧与爱》以三则跨越时空的材料为引,构建了一个兼具情感温度与哲学深度的思辨空间。孟郊的慈母缝衣、艾青的故土眷恋、罗曼·罗兰的忧患观照,三者共同指向人类情感的普遍命题——忧与爱的共生关系。正如阅卷专家何永康所言,这道题“看似简单却复杂”,既要求考生从日常经验中提炼人性本真,又需在辩证关系中展开理性思考。其核心立意在于:忧源于爱,爱深化忧,二者互为表里,构成人类精神世界的永恒张力。

从材料构成看,命题者通过递进式选材搭建了多维度的阐释空间。孟郊诗句聚焦家庭,艾青诗句上升至家国情怀,而罗曼·罗兰的论述则突破地域界限,指向人类命运共同体。这种由个体到群体、由具体到抽象的层次设计,既为考生提供了清晰的思维路径,也暗含对“大语文”教育观的呼应——写作不仅是语言表达,更是生命体验与价值认知的融合。如满分作文《忧与爱》以“逗小虫”的微观叙事切入,最终升华为对生命平等的哲学追问,正是这种命题意图的完美呈现。

二、写作范式:由头与切口的艺术

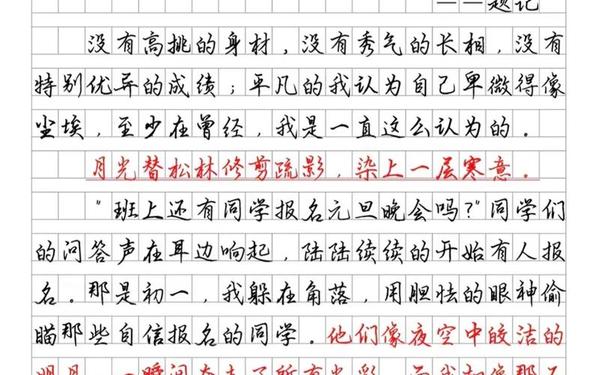

江苏高考作文历来强调“大处着眼,小处落笔”。《忧与爱》的阅卷指导明确提出:议论文需有鲜活的“由头”,记叙文需有精巧的“切口”。这一要求既是对应试技巧的规范,更是对思维品质的考验。所谓“由头”,实为哲学思辨的支点。如鲁迅杂文《最艺术的国家》以“男人扮女人”的戏剧现象为引,江苏满分作文则从拨弄书页小虫的细节出发,皆是通过具体意象撬动宏大主题。这种写作范式要求考生具备敏锐的观察力与联想力,将抽象概念转化为可感知的生活切片。

在记叙文领域,“切口”的价值更为凸显。阅卷组特别赞赏《农民工乘绿皮车》的构思:通过车厢窗口的方寸之地,折射出城乡流动中的忧思与温情。这种“一粒沙见世界”的写法,既规避了空泛抒情,又使情感表达更具穿透力。反观大量低分作文,往往陷入“概念化叙事”的窠臼,或堆砌忧国忧民的空洞口号,或罗列模式化的亲情桥段,正是忽视了“具体化”这一创作铁律。正如黑格尔所言:“真正的艺术要用小虫追赶生活的大象”,考场作文的成功秘诀亦在于此。

三、价值导向:忧患意识与生命关怀

这道题目最深刻的命题意图,在于引导青年学子建构“悲悯”与“担当”的双重精神维度。从阅卷反馈看,高分作文普遍呈现出两种特质:一是对弱势群体的共情能力,如关注农民工、空巢老人等群体的生存困境;二是对文明进程的反思意识,如探讨工业化对自然生态的侵蚀。这些文本不再局限于个人情感宣泄,而是将“忧”升华为社会责任感,将“爱”具象为人类命运共同体的关怀。

这种价值导向与罗曼·罗兰的材料形成深刻呼应。当考生在作文中书写白岩松对媒体良知的坚守、柳宗元在贬谪地的民生实践时,实质上是在重释“神圣心灵”的现代内涵——真正的忧患意识,不是消极的焦虑,而是以爱为底色的积极行动。正如教育专家喻旭初所言:“题目启示教学要培养公民意识,让青年从麻木中觉醒”。一篇题为《北风中的种子》的满分作文,以游子思乡为载体,最终落脚于文化传承的使命,恰是这种精神觉醒的生动注脚。

四、历史回响:十年再思作文命题

时隔十余年回望,《忧与爱》仍被视为江苏高考作文的典范之作。其成功源于三重突破:在题型设计上,将传统关系型命题升级为“材料+标题”的复合结构,既保留开放空间,又提供思维锚点;在评分标准上,首次明确将“悲悯情怀”“现实观照”纳入高分要素,推动应试作文向公民写作转型;在社会效应层面,该题引发的“蝴蝶与蛾子”科学性质疑,意外促成文学想象与科学实证的公共讨论,凸显了高考作文超越考场的社会价值。

然而亦有反思空间。部分学者指出,题目对“忧”的侧重可能导致情感表达的失衡,大量考生陷入“以忧证爱”的单一模式,未能充分展现爱的丰富形态。未来作文命题或可借鉴德国“ABITUR”考试的经验,在材料中增加对立观点的碰撞,为思辨提供更广阔的战场。如何在大数据时代保持命题的经典性与先锋性,仍是需要持续探索的课题。

这篇写于2025年的回望,既是对一道经典作文题的解剖,更是对语文教育本质的追问。当考场写作从技巧训练升华为生命教育,当忧思与挚爱化作推动社会进步的精神动力,《忧与爱》便不再只是一道考题,而成为一代人精神成年的集体印记。或许正如那位在考场上论证“蝴蝶实为蛾子”的考生所启示的:真正的写作,永远在已知与未知、规范与突破的张力中寻找答案。