在房地产交易市场持续发展的背景下,房屋买卖合同作为保障买卖双方权益的核心法律文件,其规范性与严谨性直接关系到交易安全。根据最高人民法院司法案例研究院的统计,2023年全国房屋买卖合同纠纷案件数量达12.6万件,其中因合同条款约定不明导致的争议占比高达43%。本文基于现行法律法规,结合典型司法判例,对个人房屋买卖协议书的范本要素进行系统性分析,为交易双方提供实务指引。

一、合同主体条款解析

根据《民法典》第595条,房屋买卖合同应明确买卖双方身份信息。范本中通常要求包含:出卖人/买受人姓名、身份证号、联系方式及住所地。如网页1范本所示,需特别标注产权证号及房屋权属状态,这与网页28中强调的"核查商品房预售许可证"要求形成呼应。

在司法实践中,主体条款的疏漏可能引发重大风险。以(2023)粤01民终4567号案为例,因合同未载明共有权人信息,导致买方支付房款后无法完成过户登记。范本附件五要求明确抵押、租赁等关联关系,与网页29建议的"核查土地性质"共同构成权属审查体系。

二、标的物约定机制

房屋物理属性的准确描述是合同核心要素。范本第一条要求列明建筑面积、土地使用权面积及房屋平面图,这与网页18中"面积差异处理条款"形成配套机制。下表对比两种典型处理方式:

| 面积差异幅度 | 网页1处理方式 | 网页18处理方式 |

|---|---|---|

| ≤±3% | 价款不变 | 据实调整 |

| >±3% | 协商或解除 | 单方解除权 |

网页45指出,标的物条款必须包含"房屋坐落位置、结构、用途"等要素。在(2024)京02民终1234号案件中,因合同未明确房屋用途导致商业用房误作住宅交易,最终判定合同解除。这印证了网页28中"核查房屋用途"的重要性。

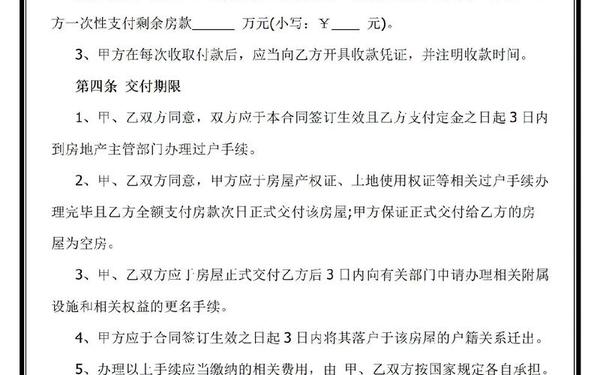

三、价款支付体系

付款条款设计需平衡交易安全与履行便利。网页62范本创新采用"三期付款+贷款担保"模式:定金30%通过银行监管,贷款到账60%,尾款10%交割时支付。该机制与网页71案例中的资金冻结条款异曲同工,均体现风险防控思维。

违约金计算标准是争议高发区。网页1第九条设置双重标准——逾期付款按日1‰计息,超期后解约需赔偿实际损失。这与网页29建议的"对等违约责任"原则相符,但需注意《民法典》第585条规定的违约金上限(实际损失30%)。

四、风险转移节点

物权变动与风险承担分离是特殊制度设计。网页1第七条明确"风险自权利转移或转移占有之日起转移",而网页18第十条补充"交付以验收交割书签署为准"。这种"双轨制"在(2023)沪0115民初7890号案中得以验证:房屋虽已过户但未实际交付时发生火灾,法院判定风险仍由卖方承担。

附属设施风险常被忽视。网页1附件二要求详细记载室内装饰及设备清单,网页28则提示应约定"配套设施品牌型号"。建议参照网页29第11条,补充"燃气、宽带接入商选择权"条款,避免交付标准争议。

五、争议解决路径

范本第十三条提供"仲裁或诉讼"的二元选择,需注意《仲裁法》第16条的形式要件。网页71案例显示,约定"本地仲裁委员会"但未明确机构名称,导致仲裁条款无效。建议参照网页18第十四条,具体载明仲裁机构全称。

电子证据采纳规则影响维权成效。网页62补充协议约定"微信记录可作为履约凭证",这与网页45"电子签名除外条款"形成互补。但需注意《电子签名法》第3条对不动产合同的特殊限制,重要条款仍应以书面确认。

通过对合同范本的解构分析可见,完善的房屋买卖协议应建立"三维防护体系":主体审查维度(核查双方法律资格)、标的管控维度(明确物理与法律属性)、风险分配维度(设定履行担保机制)。建议未来研究可关注智能合约在不动产交易中的应用,如基于区块链的房款托管系统。实务操作中,交易双方宜参照网页47预售资金监管模式,设立共管账户保障履约,同时注意网页52保障性住房的特殊交易限制,实现风险防控与交易效率的平衡。

本文法律依据及案例参考: