秋夜澄明,月华如练,中秋猜灯谜的习俗跨越千年,至今仍是中国家庭团圆时不可或缺的文化仪式。灯谜以谜面为舟、谜底为舵,在文字游戏间承载着汉语的精妙与民俗的智慧。从“花好月圆”的成语隐喻到“嫦娥奔月”的神话解构,这些谜题不仅考验着参与者的思维敏捷度,更折射出中华文明对自然时序、道德和审美意象的独特理解。本文通过梳理百则经典灯谜,解码其背后的文化基因,探讨这项传统活动在当代社会的传承价值。

一、历史溯源:从隐语到民俗

灯谜的雏形可追溯至春秋战国时期的“隐语”,《国语·晋语》记载的“有秦客廋辞于朝”即通过隐晦言辞传递信息。至宋代,文人将谜语书写于灯笼,形成“以绢灯剪写诗词,时寓讥笑”的灯谜文化。明清时期,中秋猜谜与赏月、品茗并列为节俗三雅,文人墨客常在庭院悬挂十二连灯,每灯一谜,形成“月下解谜”的独特景观。

这种演变体现了从政治讽谏到大众娱乐的功能转型。如明代归有光“明月照我还”的姓名谜,既保留文人雅趣,又融入市井气息。清代《红楼梦》中“时逢三五便团圆”的诗谜,更将灯谜与小说叙事深度融合,成为传统文化互文的典范。

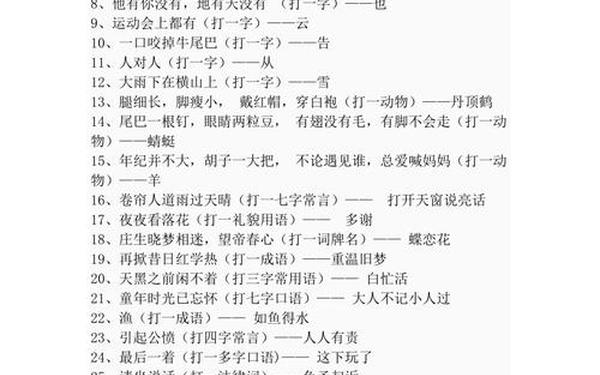

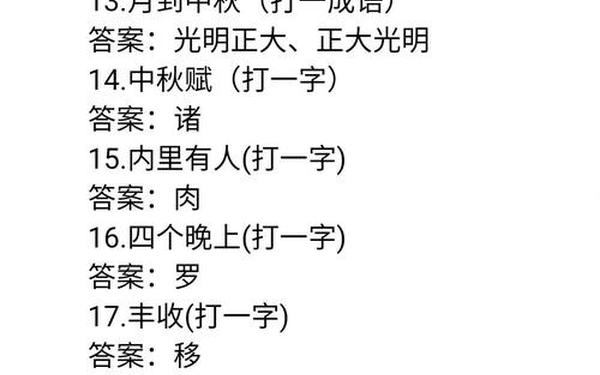

二、谜题分类:智慧的结构图谱

| 类型 | 谜面示例 | 谜底解析 | 文化符号 |

|---|---|---|---|

| 成语谜 | 中秋菊开 | “花好月圆”双关植物生长与月相周期 | 菊花象征高洁 |

| 字型谜 | 月与星相依 | “腥”字拆解为“月+星” | 天人合一思维 |

| 地名谜 | 海上升明月 | “大同”暗合“天涯共此时” | 地理空间意象 |

| 诗词谜 | 中秋望月 | 《红楼梦》“三五团圆”呼应月相 | 文学用典传统 |

此类谜题构建起多维认知体系,如“清风拂面中秋夜”射“明月清风”,既考验气象常识,又需理解成语的双关语义。现代谜语更融入科技元素,“中秋月饼”对应“节点”,体现传统符号的数字化转译。

三、文化解码:符号的深层叙事

月宫神话为灯谜提供核心意象群:嫦娥化身“月季”,玉兔隐喻“枇杷”,桂树衍生“黄金桂”茶谜。这些动植物符号构成天人感应的认知模型,如“丹桂飘香中秋夜”以嗅觉通感构建时空体验。

汉字结构成为特殊编码介质,“别后一逢人月圆”解“瑜”字,通过部件重组完成叙事。数字谜“待到中秋再相会”包含“约等”与“圆”,将数学概念转化为情感期待,体现理性和诗性的融合。

四、现代传承:传统的创新路径

当代家庭通过“谜题接龙”“积分竞赛”等方式活化传统,如设置“月相谜卡”串联天文知识,或用AR技术实现“扫月识谜”。文创领域出现月饼形谜语灯笼、可食用糯米纸谜签等跨界产品。

学术研究揭示新方向:高忠严指出民间谜语是“地域文化的承载”,建议建立方言谜语数据库。数字化保护方面,可开发谜语基因图谱,分析“月”字符号在2000则谜题中的语义网络。

中秋灯谜作为活态文化标本,既保存着“海上生明月”的古典意境,又孕育着“节点”这样的现代转译。未来研究可深入探讨谜语在儿童语言习得中的作用,或开发沉浸式谜语游戏APP。当我们凝视这些穿越千年的文字密码,实际上是在解码一个民族集体无意识中的月光记忆。