在小学二年级数学教学中,思维训练是培养逻辑能力、数感和解决问题技巧的关键环节。通过精心设计的题目,学生不仅能巩固基础知识,还能在趣味情境中提升抽象思维与创新能力。本文将从多个维度解析二年级数学思维训练的核心要点,并结合可打印资源的特点,探讨如何高效利用这些题目助力学生成长。

一、逻辑推理能力培养

逻辑推理是数学思维的核心能力之一。例如,经典的“爬楼梯问题”要求学生在父子速度差异中推导楼层关系:小宏上到3楼时,实际跨越了2层间隔,而父亲速度是2倍,因此父亲应到达5楼(起点为1楼)。此类题目通过生活化场景,引导学生理解“间隔数”与“实际楼层”的差异,并建立速度与时间的关联模型。

另一类典型题目是集合问题,如“10人中7人爱香蕉、5人爱苹果,求两者都爱的人数”。学生需运用韦恩图或加减法原理(7+5-10=2)解决。这类训练帮助学生掌握重叠问题的分析方法,为后续概率与统计学习奠定基础。

二、数感与计算能力强化

数感训练常通过找规律填数实现。例如数列5、7、9、11、13、(15)强调等差概念;而0、1、1、2、3、5、8、(13)则引入斐波那契数列的雏形。此类题目要求学生观察数字间关系,逐步形成模式识别能力。

计算类题目如“535-384+279=430”不仅训练运算顺序,还培养简算意识。例如,先计算535-384=151,再加279可拆分为150+270+(1+9)=430,灵活运用凑整策略提升效率。

三、空间与几何思维拓展

图形认知是低年级几何教学的重点。通过积木模型描摹形状,学生能直观理解正方形、长方形与三角形的特征差异。例如,用折纸验证正方形四边相等,而长方形仅对边相等。

空间想象题如“鸭子队中鸡的顺数第6、倒数第7”,需计算队列总长(6+7-1=12),再减去鸡本身得出鸭子数量为11只。此类问题将抽象位置关系转化为数学表达式,强化逆向思维能力。

四、实际问题解决策略

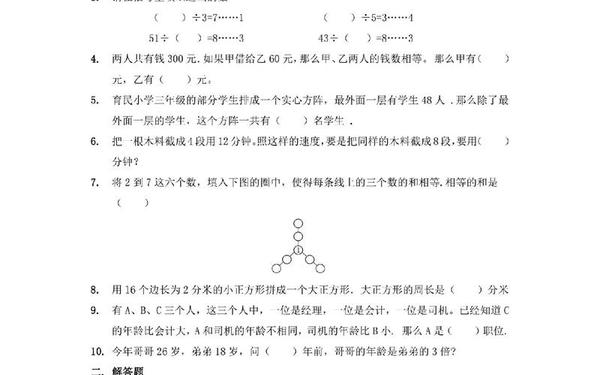

应用题是连接数学与生活的桥梁。例如“锯木头成5段需4分钟,锯7段需几分钟”,需理解次数与段数的关系(4÷4=1分钟/次,6次需6分钟)。此类题目培养建模能力,将生活问题转化为数学操作步骤。

分配问题如“14人排队,红红左数第4、明明右数第4”,可通过图示法确定重叠区间人数为14-4-4=6人。这类训练强调数形结合,帮助学生掌握排除法与空间定位技巧。

典型题目分类与训练目标

| 题型 | 示例 | 能力目标 |

|---|---|---|

| 逻辑推理 | 爬楼梯问题、集合重叠 | 条件分析与演绎推理 |

| 数感计算 | 数列规律、混合运算 | 模式识别与运算优化 |

| 空间几何 | 图形特征、队列位置 | 空间想象与逆向思维 |

五、可打印资源的应用优势

可打印题册如《二年级下册数学思维训练题14套》提供系统化练习路径。其优势在于:1)题型覆盖全面,包含19类必考题型如植树问题、蜗牛爬树等;2)难度分级明确,从基础运算到复杂逻辑逐步提升;3)便于家长参与,通过家庭游戏化学习巩固知识。

研究表明,每周1-2次专项训练可显著提升数学成绩。教师建议采用“三步法”:初次独立解题→错误分析→同类题强化,同时结合计时训练培养应试效率。

总结与建议

二年级数学思维训练需兼顾趣味性与系统性。未来研究可探索数字化工具(如互动APP)与传统题册的结合效果,并针对学生个体差异开发分层训练包。教师与家长应共同营造“发现式学习”环境,让数学思维真正成为孩子探索世界的工具。