《傅雷家书》中蕴含着丰富而精妙的词汇选择与修辞手法,其语言既具有古典文学的典雅,又兼具现代思想的深邃。例如“赤子之心”“苦心孤诣”“廓然无累”等成语,不仅是中华语言美学的凝练表达,更是傅雷对人性本质的哲学提炼。这些词汇常以四字结构呈现,节奏铿锵,如“美轮美奂”“望其项背”等,既传递出严谨的学术态度,又暗含对艺术与人生的敬畏。傅雷在信中反复强调“真诚”“朴素”等核心概念,如“真诚是第一把艺术的钥匙”,这种直指本质的语言风格,使家书超越了日常对话的琐碎,升华为精神境界的指引。

从修辞角度看,傅雷善于用自然意象隐喻抽象理念。他将人生起伏比作“高潮低潮中的浮沉”,将艺术追求喻为“攀登峰顶”,这些比喻既生动可感,又充满哲思。在谈及音乐教育时,他写道:“练琴如养兵千日”,以军事术语类比艺术积累的艰辛,凸显出对专业精神的极致追求。这种语言特色使得家书既具文学性,又具实践指导价值,形成独特的“傅氏话语体系”。

二、人格修养的哲学启示

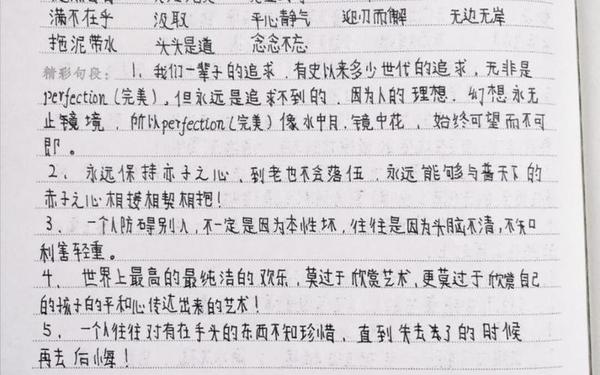

傅雷对“做人”的阐述贯穿全书,其核心在于“德艺双馨”的价值取向。他强调“大小事都要对人家有交代”,将责任意识细化至日常行为的每个细节。在1954年的信中,他写道:“只有事实才能证明你的心意,只有行动才能表明你的心迹”,这种“知行合一”的理念与儒家传统一脉相承,却又融入了现代知识分子的批判精神。对于青年常犯的浮躁之病,他提出“心平气和方有成绩”的劝诫,将东方哲学中的“静气”与西方理性思维相结合,形成跨文化的修身智慧。

在处世哲学层面,傅雷特别强调自我反思的重要性。他要求儿子“做自己的忠实镜子”,这种内省意识在“如临深渊、如履薄冰”的警示中得到具象化表达。对于人际交往,他提出“以君子之心度小人之腹”的反思,既承认人性的复杂,又坚守道德底线。这种辩证思维在“热情需克制,天真需警惕”的告诫中尤为显著,展现出传统士大夫精神与现代理性主义的完美融合。

三、艺术追求的深刻诠释

作为艺术评论家,傅雷在信中构建了独特的艺术教育体系。他提出“技巧是手段,艺术是目的”的根本原则,反对机械化的技术训练。在指导傅聪练琴时,他强调“停琴思考比盲目练习更重要”,这种“思行并重”的方法论,突破了当时音乐教育的局限。对于艺术境界的追求,他用“picture(意境)”这一概念统摄演奏实践,要求音乐表现必须“有结构、有章法”,这种将视觉思维融入听觉艺术的教学方式,开创了跨感官审美的新维度。

在艺术与生活的关系上,傅雷的见解尤为精辟。他指出“真正的艺术家要开垦心中的园地”,将艺术创造视为精神世界的具象化。对于莫扎特音乐中“痛苦生活与快乐作品”的矛盾现象,他揭示出艺术升华的本质:“作品是灵魂的小影”,这种认知超越了单纯的技法分析,触及艺术创作的终极命题。这种将生命体验转化为艺术能量的思想,至今仍对艺术教育具有启示意义。

四、跨时代的教育智慧

傅雷的教育理念呈现出鲜明的现代性特征。他主张“因材施教”,在发现傅聪音乐天赋后,毅然选择专业培养路径,这种教育决策打破了传统科举思维。在书信中,他既强调专业技能的精进,更注重“整个的修养”,要求儿子研习汉唐艺术、诗词歌赋,这种通识教育观与当代“全人教育”理念不谋而合。对于青年常见的功利倾向,他警示“勿把钢琴家作为第一步”,强调人格根基的重要性,这种教育序列设计具有前瞻性。

在亲子关系构建上,傅雷创造了“父子兼师友”的新型模式。他将书信作为“思想训练的战场”,通过平等对话激发批判性思维。在讨论肖邦演奏风格时,他不以权威自居,而是坦言“我的见解供你参考”,这种民主化教育方式,打破了传统家长制的桎梏。对于文化传承,他提出“不忘祖国艺术精华”的要求,在全球化背景下,这种文化主体性意识显得愈发珍贵。

经典文本的当代回响

重读《傅雷家书》中的千余好词,不仅是语言美学的品鉴,更是精神价值的重估。这些凝练的文字承载着跨文化的教育智慧,其“做人先于成才”的核心思想,在功利主义盛行的当下更具现实意义。未来研究可深入探讨两个方向:一是家书语言风格与20世纪知识分子话语体系的关联性;二是傅雷教育哲学在数字化时代的适应性转化。建议教育工作者将家书中的经典语句转化为现代课程资源,例如通过“赤子之心”等主题模块设计,让传统人文精神在新时代焕发活力。这部融合东方与西方人文主义的经典,将继续为构建具有中国特色的教育理论提供思想源泉。