在历史的长河中,总有一些人用精神之火照亮时代的暗夜。傅雷在1954年写下第一封家书时,不会想到这些信件会成为中国家庭教育的经典;张桂梅在云南山区创办免费女高时,也未曾预料自己会成为教育扶贫的象征。前者以笔墨构建跨越大洋的精神纽带,后者以脚步丈量教育公平的鸿沟——两种截然不同的教育实践,却共同诠释着教育者的责任与爱的传递。

一、教育精神的跨时空对话

1.1 传统与现代的交响

傅雷的家书体系如同精密的育人工程,他在信中构建了包含艺术修养、道德准则、生活智慧的三维坐标。对肖邦《夜曲》的情感解读与《论语》的处世哲学交替出现,展现出东方与西方艺术的深度融合。而张桂梅在丽江华坪的实践,则将"有教无类"的古训转化为现代教育公平的具象表达。她创办的免费女子高中,如同黑暗中的火炬,让1600多名山区女孩的命运轨迹发生根本性改变。

| 傅雷教育实践 | 张桂梅教育实践 | |

|---|---|---|

| 核心载体 | 书信(精神对话) | 学校(物理空间) |

| 教育对象 | 精英阶层子女 | 贫困山区女童 |

| 方法论 | 文化浸润式引导 | 生存保障型教育 |

1.2 人格培育的双向路径

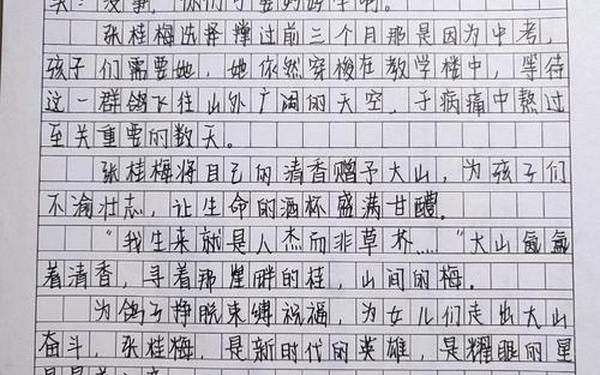

傅雷对傅聪的教导始终强调"先为人,再为艺术家",他将《约翰·克利斯朵夫》中的人性光辉与《离骚》的爱国情怀编织成精神图谱。张桂梅则通过每日清晨五点的校舍巡查、深夜陪护生病学生等具体行动,将"自立自强"的信念镌刻在学生的生命体验中。两种教育模式虽形式迥异,却都指向人格的完整性培育。

二、奉献美学的不同演绎

2.1 知识分子的精神苦旅

在1954-1966年的186封家书中,傅雷展现出知识分子的双重困境:既要以西方艺术理念浇灌儿子成长,又要守护传统文化的根脉。他对傅聪说:"赤子孤独了,会创造一个世界",这句话恰似对其自身命运的隐喻。而张桂梅拖着病体翻越山岭家访,累计行程11万公里,用物理空间的丈量填补教育资源的沟壑,创造出另一种形式的"文化苦旅"。

2.2 教育者的生命燃烧

傅雷在家书中写道:"园丁以血泪灌溉出来的花果迟早得送到人间去让别人享受",这种将子女培育视为生命延续的教育观,在张桂梅身上转化为更宏大的社会担当。她累计捐出百万元奖金,却常年穿着破旧衣衫,这种极致的奉献精神与傅雷"修改小习惯等于修改意识与性情"的严谨态度形成奇妙呼应。

三、现代教育的镜鉴启示

3.1 家庭教育的范式突破

傅雷家书展现的家庭教育具有超前性:将子女视为平等对话主体,在艺术讨论中渗透处世哲学。这种教育模式在当代愈发显现价值。对比当下普遍存在的"直升机父母"现象,傅雷既有对演奏姿态的严苛要求,又鼓励傅聪"培养独立思考的能力",这种张弛有度的教育智慧值得借鉴。

3.2 教育公平的实践样本

张桂梅的教育实践为破解阶层固化提供了中国方案。她创建的"女高奇迹"证明:当教育投入突破简单的资源供给,转向生存保障、心理建设、价值观塑造的系统工程时,能释放出改变命运的决定性力量。这与傅雷通过家书构建的"精神防护网"异曲同工,都强调教育应具备整体性关怀。

四、文明传承的双螺旋结构

当我们并置阅读泛黄的家书与女高的校训时,会发现两种教育实践构成文明传承的双螺旋:傅雷的精英教育塑造文化高度,张桂梅的普惠教育拓展文明广度。前者如交响乐般精致复杂,后者如进行曲般质朴有力,共同谱写着中华民族的教育史诗。未来的教育研究,或可深入探讨这种"精英-普惠"双模体系的文化共生机制,以及其在人工智能时代的演化可能。

教育者的精神遗产永远不会褪色。傅雷家书中的墨香与张桂梅校舍的晨读声,终将在时间长河中汇聚成推动文明进步的力量——这或许就是教育最本质的样态:以生命影响生命,用灵魂唤醒灵魂。