翻开《儒林外史》,扑面而来的是吴敬梓笔下“功名富贵无凭据,费尽心情,总把流光误”的深刻讽刺。这部诞生于18世纪的长篇讽刺小说,以科举制度为棱镜,折射出封建社会的腐朽与人性的异化。在当代社会,当“内卷”“功利主义”成为高频词汇时,重读这部作品更能引发对价值观、人性本质的深层思考。

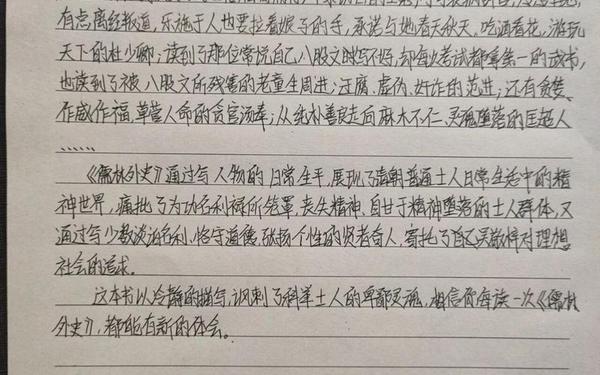

作为封建社会的核心机制,科举制度在《儒林外史》中展现出其对人性的系统性扭曲。周进在贡院撞号板的痛哭,范进中举后的疯癫,不仅是个人悲剧,更是制度性压迫的具象化呈现。周进六十余岁仍困于童生身份,在贡院目睹象征科举权威的号板时,竟“一头撞在号板上,直僵僵不省人事”(网页32)。这种极端行为背后,是科举制度对士人尊严的碾轧——他们将人生价值完全绑定于八股取士的狭窄通道。范进中举前后的戏剧性转折更显荒诞:从“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的辱骂到“贤婿老爷”的谄媚(网页49),吴敬梓用胡屠户的前倨后恭,撕开了封建社会中人情冷暖的虚伪面纱。

这种制度性压迫不仅制造精神畸变,更催生道德沦丧。匡超人从勤勉孝子堕落为停妻再娶的伪君子,严贡生通过云片糕讹诈船夫的狡诈行径(网页49),揭示了科举制度下“成功”标准对道德底线的冲击。当马二先生将“举业”视为人生唯一正途时(网页40),知识分子的独立人格已被体制吞噬,沦为精神荒原上的傀儡。这些人物群像构成了一部儒林痛史,正如鲁迅评价的“乃始有足称讽刺之书”(网页32)。

二、理想人格与精神突围

在浊流横行的儒林中,王冕与杜少卿犹如两盏明灯,照亮了吴敬梓对理想人格的追寻。王冕拒绝朱元璋征召,“隐居于会稽山中”的选择(网页1),不仅是对功名的疏离,更是对知识分子独立精神的坚守。他“画荷为生”的生活方式,将艺术追求置于世俗标准之上,在自然与人文的交融中构建起完整的人格体系。这种超脱在当代仍有启示意义——当社会将“成功”简化为物质积累时,王冕的生存哲学提示我们重审生命的多元价值。

杜少卿的形象则更具反叛色彩。他携妻游园的举动打破“男女不同游”的礼教桎梏,散尽家财救济穷人的行为颠覆了传统士绅的处世逻辑(网页49)。这个“败家子”实则是封建秩序的解构者,其“不顾世俗眼光”的勇气,与当下倡导的个体价值觉醒形成跨时空共鸣。吴敬梓通过这类人物,构建了知识分子精神突围的路径:既要超越制度规训,也需重构价值坐标。

三、讽刺艺术与现实的镜像

吴敬梓的讽刺笔法在当代仍具穿透力。严监生临终前“两根手指”的经典场景(网页18),用微观细节解构了守财奴的荒诞性。这种“将生活之丑转化为艺术之美”的手法(网页40),在当今消费主义盛行的语境下更显深刻——当物质积累成为某些人的终极追求时,严监生的幽灵仍在现代社会游荡。而鲁编修女儿新婚夜教授八股文的荒诞情节(网页27),则揭示了教育异化的历史延续性,与当下“鸡娃”“内卷”现象形成微妙互文。

小说的结构创新赋予其现代性特征。“串珠式”叙事突破线性时间束缚,王冕、范进、杜少卿等人物如拼图般构建起社会全景(网页49)。这种“形散神聚”的叙事策略,与后现代社会的碎片化生存状态产生共振。当我们在信息洪流中捕捉时代真相时,吴敬梓的叙事智慧仍具方法论价值。

四、历史照鉴与当代启示

重读《儒林外史》,需要将其置于更广阔的时空坐标中审视。小说揭示的“科举制度培养庸才”现象(网页1),在当代教育领域仍有回响——当标准化考试成为人才选拔的主要尺度时,如何避免制造新时代的“范进”?这要求我们反思教育评价体系的多元性。而书中“反腐反俗”的批判精神(网页17),恰与当前反腐倡廉的时代主题形成呼应,提醒制度建设需与人性的弱点持续博弈。

吴敬梓留下的思考远未终结。在人工智能冲击传统职业体系、价值观多元碰撞的今天,如何构建既能激励个体发展又能守护精神家园的社会机制?这或许需要从《儒林外史》的镜鉴中汲取智慧:既要警惕单一价值标准对人性的异化,也要为理想主义保留生长的土壤。未来研究可深入探讨科举制度与当试文化的比较、小说中的女性形象重构等课题,让这部经典持续焕发现实生命力。