当夜幕降临,圆月悬空,每个孩子的笔尖都跃动着关于中秋的奇妙想象。对于三年级学生而言,用300字捕捉这个传统节日的精髓,既要呈现童真视角的细腻观察,又要兼顾节日文化的丰富内涵。如何将月饼的香甜、月光的皎洁与亲情的温暖浓缩于方寸文字?这不仅是一场写作技巧的演练,更是一次对传统文化的情感触摸。

一、写作技巧:五感法与扩句法

在三年级学生的作文指导中,"五感法"如同打开月光宝盒的钥匙。网页22展示的"金黄油亮的月饼像宝石般闪烁",正是通过视觉描写唤醒读者对节日的直观印象。若能进一步引导孩子观察月饼表面浮雕般的花纹在月光下的明暗变化,或描述咬开时豆沙馅流淌的瞬间,文字便有了跃然纸上的生命力。例如有学生写道:"桂花香偷偷钻进鼻孔时,妈妈刚切开冰皮月饼,凉丝丝的甜味让弟弟像小馋猫一样踮起脚尖",这种多感官交织的描写,让静态画面瞬间鲜活。

扩句法则如同给文字插上翅膀。从"我们吃月饼"的基础句,可以延展为:"全家人围坐在桂花树下,外婆用布满皱纹的手将印着玉兔图案的月饼分成六瓣,冰糖五仁的香气混着晚风里的蝉鸣,在月光里织成一张温暖的网"。这种训练不仅增加字数,更能培养细节捕捉能力。教师可引导学生将"赏月"扩展为"仰头追逐云缝里忽隐忽现的月亮,直到脖子发酸才发觉露水已打湿了石凳",让简单动作承载情感重量。

二、主题选择:传统与童真的平衡

三年级作文需在文化传承与儿童趣味间找到支点。有学生别出心裁地以"月饼历险记"为题,想象豆沙馅嫦娥与蛋黄勇士在肠胃王国的奇遇,这种创意既保留节日元素又充满童趣。另一篇佳作则通过"给月亮量体温"的奇妙构思,用温度计的37℃对比月光的15℃凉意,引出"团圆让心里暖暖的"主题。

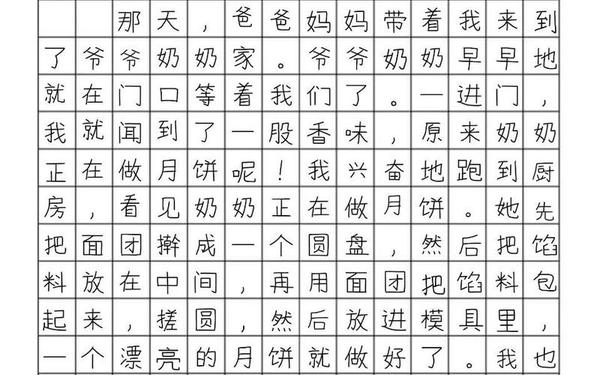

家庭场景是最易引发共鸣的写作素材。如网页63所述宇通员工家庭自制月饼的过程,孩子可以记录"面粉扑在爸爸鼻尖变成白胡子"的温馨瞬间。有学生敏锐捕捉到"奶奶总把最大块的莲蓉月饼推给孙子,自己却啃着边角料笑出缺牙"的细节,这种真实的生活切片,往往比宏大叙事更具感染力。

三、语言风格:稚嫩与诗意的交融

比喻句是点亮童真作文的萤火虫。将月亮比作"被咬了一口的芝麻烧饼",或形容云朵"像偷吃月饼的馋猫遮住月亮",这些充满孩子气的联想让文字妙趣横生。某篇优秀习作写道:"星星是月亮吃月饼时掉落的糖渣",这种非常规比喻既符合儿童认知特点,又暗合"天人合一"的传统意境。

短句的节奏感与口语化表达尤为重要。如"妈妈喊'拜月咯',我端着柚子差点摔跤,爷爷的胡子笑得直抖",通过动作链和拟声词营造现场感。有学生用"月亮走我也走"的儿歌结构串联全文,每段以"月亮看见..."开头,记录挂灯笼、猜灯谜、吃田螺等场景,这种重复句式形成独特的韵律美。

四、情感表达:文化基因的启蒙书写

在300字的框架里埋下文化认同的种子,需要具象化的载体。如描写爷爷用毛笔在月饼模刻"花好月圆"时讲述吴刚伐桂的故事,或将压柚子的习俗与"佑子"谐音联系起来。某作文通过对比城市阳台赏月与乡下院坝观月的不同体验,自然引出"有家人的地方月亮才最圆"的感悟。

亲情书写应避免概念化表述。有学生写道:"爸爸把电蚊拍舞得像月光宝剑,其实只为哄我出帐篷看真正的月亮",通过生活化场景传递深沉爱意。另一篇佳作记录异乡父母视频通话时,镜头里并排的三部手机"拼成不圆满的月亮",这种留白式表达反而更触动人心。

从五感激活到文化启蒙,三年级的中秋作文既是语言训练场,更是情感培育皿。教师要善于引导学生将"月饼的碎渣粘在作文本上"的真实体验,转化为承载文化记忆的文字标本。未来可探索"节气观察日记"等延续性写作,让孩子在持续观察中深化对传统的理解。当写作不再停留于300字的框架,而成为打开传统文化宝库的钥匙,每个中秋的月光都将照进更辽阔的精神原野。