以下为人音版六年级下册音乐课《但愿人长久》的教学设计及公开课教案参考框架,结合多个优质资源整合而成:

一、教学目标

1. 审美感知

感受歌曲《但愿人长久》的意境与情感,理解苏轼词作中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的哲理,体会“但愿人长久,千里共婵娟”的豁达情怀。

通过配乐朗诵、旋律线划动等活动,分析乐句结束音的特点(如长音“2”营造的孤寂感与超然感)。

2. 艺术表现

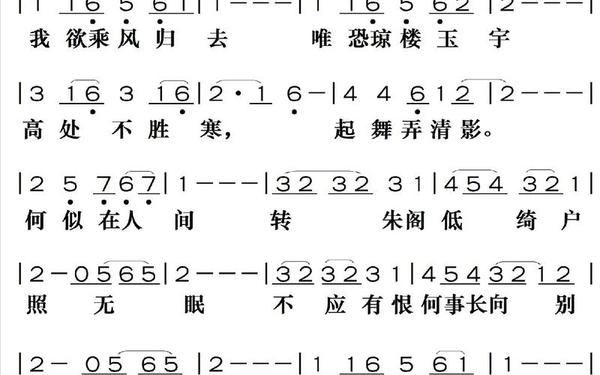

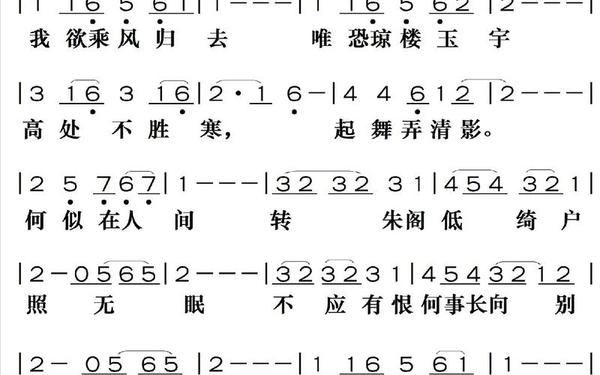

能用轻柔、优美的声音演唱歌曲,掌握附点音符的节奏处理,注意歌词与旋律的韵律结合。

通过分乐段学唱(A段低吟舒缓,B段情绪上扬),对比不同段落的情感表达。

3. 文化理解

了解古诗词与音乐的融合,认识苏轼《水调歌头》的创作背景及文化价值,拓展对“古风新韵”主题的理解。

通过对比邓丽君、王菲等不同版本的演唱,体会传统与现代音乐演绎的差异。

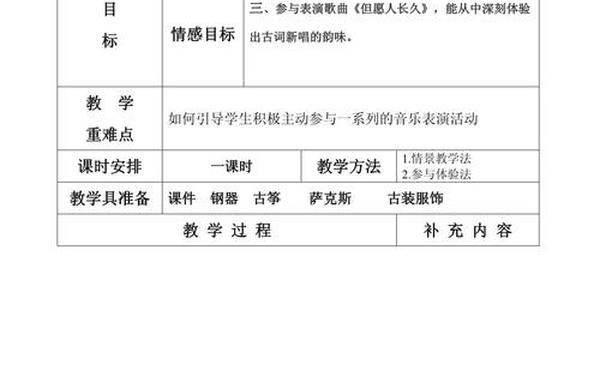

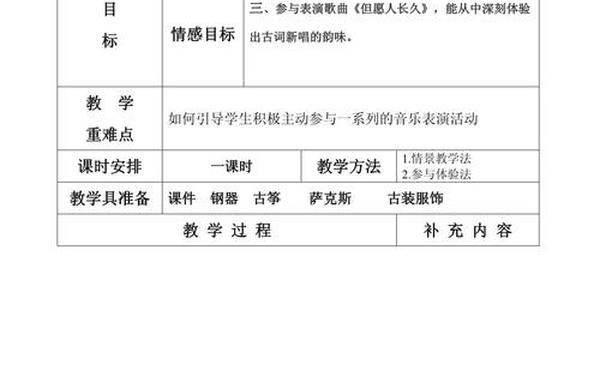

二、教学重难点

重点:

1. 歌曲情感的准确表达,尤其是乐句结束音对意境的渲染。

2. 苏轼词作中哲理与情感的融合(如“悲欢离合”与“阴晴圆缺”的象征意义)。

难点:

1. 学生通过肢体语言或创意律动表现歌曲的意境。

2. 理解音乐与诗词节奏、韵律的内在联系。

三、教学过程

1. 激趣导入(5分钟)

活动设计:

提问学生学过的苏轼诗词(如《水调歌头》《题西林壁》),邀请背诵并分享对苏轼生平的认识。

播放《但愿人长久》纯音乐片段,引导学生猜测曲名及创作背景,引出课题。

2. 感知与探索(15分钟)

活动设计:

配乐朗诵:学生分小组朗诵《水调歌头》,教师钢琴伴奏,对比无音乐朗诵的差异,体会音乐对诗词意境的烘托。

分段聆听:

A段:关注乐句结束音特点,讨论其营造的孤寂感(如长音“2”象征月圆人未圆)。

B段:分析旋律上行与节奏密集的变化,体会情感从惆怅到豁达的升华。

3. 学唱与表现(20分钟)

活动设计:

分句教唱:教师钢琴伴奏,逐句学唱A段(注意附点节奏),B段用“啦”哼唱旋律,强调情绪对比。

创意实践:

分组设计肢体动作表现歌曲意境(如A段手势模仿月影,B段舒展手臂表达豁达)。

邀请学生上台表演,结合演唱与律动,评选“最佳创意组”。

4. 拓展与升华(10分钟)

活动设计:

文化延伸:播放“嫦娥一号”携带《但愿人长久》登月的视频,讨论音乐与科技、传统文化的结合。

对比欣赏:聆听邓丽君、王菲版本,分析流行唱法与古典韵味的异同,引导学生思考“古风新韵”的现代意义。

5. 总结与作业(5分钟)

总结:回顾苏轼的情感变化(思念→埋怨→宽慰),提炼“以理遣情”的人生态度。

作业:

为其他古诗词(如《静夜思》)设计旋律片段并演唱。

录制演唱视频,分享至班级群。

四、教学资源与评价

资源准备:

多媒体课件(含诗词解析、旋律线动画)。

钢琴伴奏、不同演唱版本音频/视频。

评价方式:

课堂表现(参与度、创意展示)。

作业完成度(旋律设计、演唱情感)。

五、板书设计

《但愿人长久》——苏轼《水调歌头》

1=E 4/4拍 中速

情感线索:思念 → 埋怨 → 豁达

乐句特点:长音收尾(孤寂感)、旋律对比(A段舒缓/B段激昂)

核心哲理:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺

设计亮点:

融合诗词朗诵、旋律分析、创意律动,实现跨学科(音乐+语文)整合。

通过对比不同版本演唱,深化学生对“古风新韵”的理解,激发文化认同感。

作业设计注重实践性,鼓励学生将传统诗词与现代音乐创作结合。