新春佳节之际,千家万户门楣上那一抹朱红,承载着华夏民族对辞旧迎新的集体记忆。作为中国独有的文学形式,春联以其对仗工整的格律之美、吉祥寓意的文化之魂,在方寸之间凝聚着千年文明的智慧结晶。从五代十国孟昶的"新年纳余庆,嘉节号长春",到今日琳琅满目的创意对联,这门传统艺术始终在守正创新中焕发活力。

历史源流与文化基因

春联的萌芽可追溯至上古时期的桃符文化。周代悬挂于门侧的桃木板上,"神荼"、"郁垒"二神之名构成最早的驱邪符号,正如敦煌遗书S.0610号记载的"三阳始布;四序初开",这种以文字替代图腾的转变,标志着对联从巫祝文化向文学艺术的跨越。至五代后蜀主孟昶题写"新年纳余庆",中国现存最早的春联正式诞生,宋代《宋史》将其载入史册,纸本春联自此取代桃木,开启文人雅士的创作热潮。

明清时期,春联文化臻于鼎盛。明太祖朱元璋"公卿士庶皆贴春联"的政令,推动对联从宫廷走向民间。文徵明题苏州沧浪亭"清风明月本无价,近水遥山皆有情",将园林意境融入春联;而市井百姓的"生意兴隆通四海",则折射着商业文明的兴起。这种雅俗共赏的特质,使得春联成为勾连庙堂与江湖的文化纽带。

格律规范与创作法则

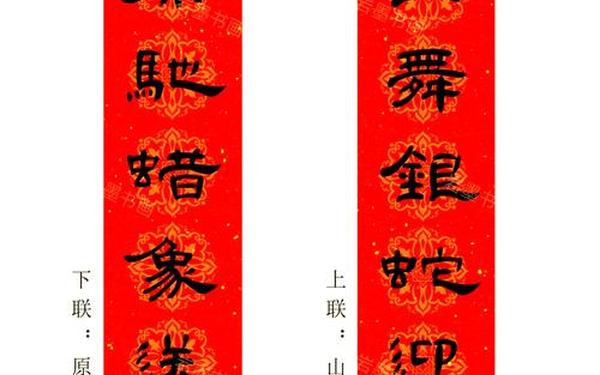

春联创作需遵循严谨的格律体系。对仗方面要求"字数相等、词性相同、结构相应",如"爆竹一声除旧腊;梅花几点送新春"中,"爆竹"对"梅花"属器物对植物,"一声"对"几点"乃数量相对,形成工整的视觉与听觉韵律。平仄规则讲究"仄起平收",上联末字"腊"为仄声,下联"春"属平声,形成声调上的起承转合。

为避免"合掌"之忌,创作者需在相似中寻求差异。传统商家联"生意兴隆通四海,财源茂盛达三江"因"通四海"与"达三江"语义重复而被诟病,反观黄庭坚"万卷藏书宜子弟,十年种树长风烟",以"藏书"与"种树"构建知识传承与自然生长的双重意象,展现出错落有致的艺术张力。

艺术形态与表现手法

在结构类型上,正对如"闻鸡起舞,跃马争春"以并列意象营造奋进气象;反对如"板凳要坐十年冷,文章不写一句空"通过冷热对比彰显治学精神;流水对"革命尚未成功,同志仍需努力"则以递进关系形成情感升华。修辞技法更是百花齐放:杭州冷泉亭联"泉自几时冷起?峰从何处飞来?"巧用设问制造悬疑;梁启超"清风明月不论价,红树青山合有诗"则借拟人手法赋予自然以灵性。

现代春联在继承中创新发展。国家图书馆从古籍遴选的"壬佩六符,允征吉兆",将天干地支融入传统格律;而"培育社会公德,遵守公共秩序"这类新创作,虽在词性对应上有所突破,仍保持"字数相等、结构相同"的基底。烫金工艺对联与电子春贴的并行,印证着传统文化与当代审美的交融。

文化传承与社会功能

从家庭的"心术不可得罪于天地,言行要留好样与子孙",到国家叙事的"礼赞新中国,讴歌新时代",春联始终是社会价值观的载体。贴联习俗更衍生出文化教育功能:儿童研磨墨汁时领悟"笔下留有余地步"的处世哲学,书写"德从宽处积"时体会儒家修身之道。这种寓教于乐的文化实践,使书法艺术、文学创作与道德教化浑然一体。

当代学者建议建立"春联语料库",运用数字人文技术分析古今对联的格律演变;教育界推动"非遗进校园"项目,通过临摹《甲骨集古诗联》等经典,让青少年在横竖撇捺间触摸文化基因。这些探索为传统艺术的现代转化提供了新思路。

站在文化传承的维度审视,春联不仅是节庆装饰,更是中华文明的精神图腾。从桃符驱邪到艺术审美,从文人酬唱到大众创作,这门古老艺术始终保持着与时俱进的活力。未来研究可深入探讨方言平仄对创作的影响,或借助人工智能开发格律校验系统,让春联文化在数字时代绽放新彩。当我们提笔书写"天增岁月人增寿"时,不仅延续着千年文脉,更是在为传统文化谱写着当代注脚。