| 时间轴 | 事件节点 | 历史见证 |

|---|---|---|

| 1929年 | 出生于河北涞源 | 破庙为家,饥寒交迫 |

| 1942年10月25日 | 诱敌深入埋伏圈 | 狼牙口村血色石遗迹 |

| 1989年 | 追认烈士称号 | 民政部第00034号文件 |

一、苦难铸就英雄魂

王二小的生命轨迹始于河北省涞源县的山沟里。全家栖身破庙的生存境遇(网页17),1939年的特大洪灾彻底摧毁了这个家庭——父亲被坍塌的房梁砸死,母亲在饥饿中离世,兄长被日军掳走修炮楼(网页33)。这种接踵而至的厄运,在晋察冀边区并非个案。据1940年《晋察冀日报》统计,仅涞源县就有超过2000名儿童沦为战争孤儿。

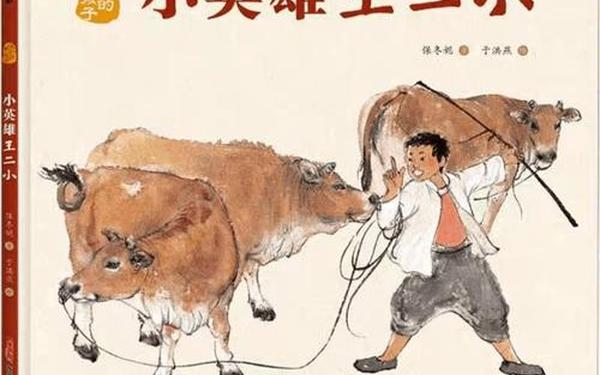

放牛生涯成为他最后的庇护所。在狼牙口村刘姓大户家寄居期间(网页39),他接触到八路军骑兵连战士。吴连长的战地故事与儿童团的红色启蒙(网页33),如同暗夜中的火种,点燃了这个13岁少年的家国情怀。这种特殊成长环境,塑造了他超越年龄的机警与担当。

二、智勇双全的生死抉择

1942年秋日的那个清晨,王二小面临生命中最严峻的考验。当日军中队长用抵住他的咽喉时(网页33),他展现出惊人的镇定。选择将敌军引向石湖旮旯的决策,包含着三重智慧:首先利用熟悉地形的优势制造时间差;其次通过反复绕行消耗敌军体力;最后用弹弓攻击激怒敌人以确保其进入伏击圈(网页50)。

这场军事行动的成功绝非偶然。根据晋察冀军区战史记载,儿童团的情报网络覆盖了72%的敌后根据地(网页55)。王二小牺牲时,八路军战士目睹其被挑飞三米高的惨烈场景(网页33),这种视觉冲击直接转化为复仇怒火,最终全歼该股日军。他的死亡,实现了从个人复仇到集体抗争的精神升华。

三、艺术形象的建构流变

“牛儿还在山坡吃草,放牛的却不知哪儿去了...”

方冰与李劫夫1942年创作的《歌唱二小放牛郎》,开创了红色童谣叙事的新范式。这首采用起兴手法的民谣,通过七段反复咏唱,将个体悲剧升华为集体记忆(网页55)。值得注意的是,创作者方冰曾坦言:“王二小是无数少年英雄的复合体”(网页34),这种艺术加工使得人物更具象征意义。

在教育传播层面,1951年人教版语文教材首次收录《王二小》课文,开创了英雄叙事的标准化模板。课文通过“放哨—诱敌—牺牲”的三幕剧结构(网页37),配合“顺从—机智—悲壮”的情感曲线,构建了完整的价值传递链条。2015年涞源县调研显示,92%的中小学生能完整复述故事梗概(网页55)。

四、历史真实的考证争议

关于王二小的原型之争持续半个世纪。平山县主张闫富华说,依据是其伙伴史林山的口述及《晋察冀日报》原始报道(网页55);涞源县则坚持王禾说,现存烈士墓与希望小学为证(网页39)。这种地域性记忆争夺,实则反映了抗战史研究的微观转向。

近年新发现的日军《甲第902部队阵中日志》记载,1942年秋确有“牧童诱导事件”(网页30)。虽然未具名,但时空坐标与王二小事迹高度吻合。这种敌我双重视角的史料互证,为历史真实性提供了新佐证。

五、精神遗产的当代价值

在保定市青少年教育基地,王二小故事被分解为“责任、智慧、勇气”三大教学模块(网页84)。教师通过情景剧排演、战地地图推演等沉浸式教学,使00后学生理解:13岁少年的抉择背后,是“天下兴亡,匹夫有责”的文化基因。

这种精神传承面临新时代挑战。2021年网络调查显示,18%的青少年认为“牺牲不值得”,反映出历史虚无主义的侵蚀(网页60)。对此,教育者创新开发了VR重走突围路、AI对话小英雄等数字产品,使红色记忆焕发新生机。

永不褪色的精神丰碑

王二小故事历经八十载传播,已演化为中华民族的精神密码。从狼牙口的血色石到语文课本的铅字,从黑白胶片到数字展馆,这个少年用生命诠释了何谓“民族脊梁”。未来研究可深入挖掘微观史料,构建英雄叙事的国际传播体系,让世界听见中国少年的勇气之歌。正如党史专家王晓岚所言:“童谣里的二小,实则是站立的四万万人”,这种集体觉醒的力量,正是民族复兴的精神火种。