一、教学目标

1. 知识与能力

掌握生字词(如“翎、拧、赦免、蜷缩”等),理解“进退为难、无可奈何”等词语的语境含义。

通过分析小麻雀的外形、动作、神态描写,体会作者如何刻画弱小者的形象。

学习作者通过环境描写、心理活动交织推动叙事的写作手法。

2. 过程与方法

通过分角色朗读、关键词圈画,理解小麻雀在不同处境下的心理变化。

通过小组讨论,探究“我”的心理活动与小麻雀命运的关系。

3. 情感态度与价值观

感受作者对弱小生命的深切同情,理解“抗争求生存”的深层寓意。

联系现实,思考弱势群体的生存困境与人性关怀。

二、教学重难点

重点:分析小麻雀的外形、动作、神态描写,理解其象征意义。

难点:解读作者通过“我”的心理活动表达的复杂情感,以及结尾的开放式寓意。

三、教学过程

(一)导入新课(5分钟)

1. 情境导入:展示麻雀图片或视频,提问:“如果一只受伤的小麻雀出现在你面前,你会怎么做?”引导学生讨论人与动物的关系。

2. 背景介绍:简述老舍创作背景——1930年代中国社会动荡,底层人民如“小麻雀”般挣扎求生。

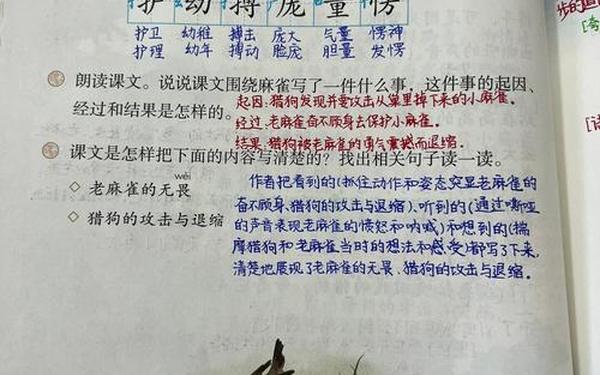

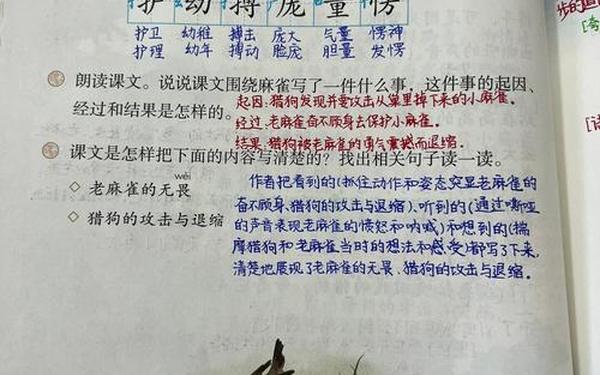

(二)整体感知(10分钟)

1. 通读课文:学生默读全文,标出生字词,梳理情节脉络(发现小麻雀→救助失败→猫口脱险→结局悬念)。

2. 情节概括:

起因:受伤的小麻雀被猫攻击。

经过:“我”试图救助,小麻雀经历生死挣扎。

结果:小麻雀存活但命运未卜,引发“我”的沉思。

(三)精读分析(20分钟)

1. 小麻雀的形象分析

外形描写:“左翅的长翎拧在一处”“小黑豆似的眼睛” → 弱小、伤残。

动作神态:“跳一跳,又停住”“进退为难的眼神” → 依赖人却缺乏安全感。

象征意义:象征旧社会中无力抗争的底层民众。

2. 环境与心理描写的作用

环境烘托:“风猛烈地摇撼梧桐树”暗示危机四伏的生存环境。

“我”的心理活动:从“难过”到“捧着它,仿佛一切生命在掌中” → 对弱小者的共情与无力感交织。

3. 关键句段品读

结尾句:“它还是那样地愣了半天……似乎明白了点什么。”

提问:小麻雀“明白了”什么?作者希望读者领悟什么?

引导:联系“独立生存”与“抗争意识”,对比麻雀妈妈的抉择(见网页1)。

(四)深度探究(15分钟)

1. 小组讨论:

老舍为何不明确交代小麻雀的结局?

对比屠格涅夫《麻雀》(网页46)中老麻雀的奋不顾身,分析两文主题异同。

2. 拓展思考:

现实中的“小麻雀”现象:如留守儿童、残障人士等,如何给予有效帮助而非“同情式伤害”?

(五)作业设计

1. 基础作业:仿写小动物片段,运用神态、动作描写(如“受伤的流浪猫”)。

2. 创意作业:以“小麻雀的独白”为题,写一篇300字内心独白,体现其心理变化。

3. 拓展阅读:推荐老舍《骆驼祥子》,对比分析底层人物的命运书写。

四、教学反思

成功点:通过细节描写分析,学生能深入体会文本的象征意义。

改进点:可增加影视片段(如动画《小麻雀的春天》)辅助理解主题。

五、板书设计

老舍《小麻雀》

弱小者之歌:

外形——伤残无助 → 象征底层

动作——依赖与恐惧 → 生存困境

环境——风雨飘摇 → 社会隐喻

心理——同情与反思 → 人性之光

本教案融合文本细读与现实关怀,既落实语文素养,又引导学生思考生命价值与社会责任。教学中可结合学情调整讨论深度,例如低年级侧重情感体验,高年级侧重批判性思维。