analysis-table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin: 20px 0;

analysis-table th, .analysis-table td {

border: 1px solid ddd;

padding: 12px;

text-align: left;

analysis-table th {

background-color: f5f5f5;

poem-highlight {

color: 2c3e50;

font-weight: bold;

font-style: italic;

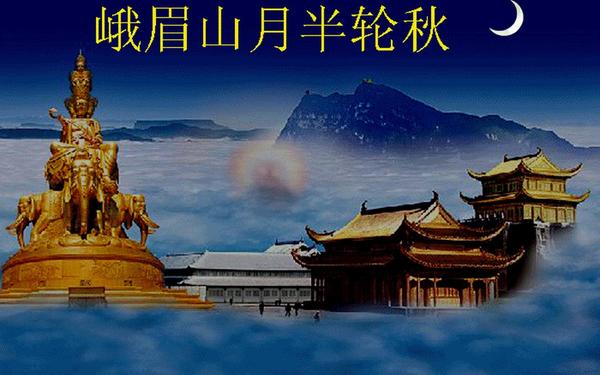

在唐代诗人李白的笔下,一幅秋夜江行的画卷徐徐展开——“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”。这十四字不仅勾勒出蜀中山水的清幽,更将流动的时空、游子的情思与自然的韵律熔铸成永恒的诗歌意象。千年后的今天,当我们重读《峨眉山月歌》,依然能感受到那半轮秋月穿透历史烟云的澄明,以及平羌江水中摇曳的诗魂。

一、时空交织的意境

诗句开篇即以倒装句式打破时空秩序,“峨眉山月半轮秋”将“秋”字置于句尾,既满足诗歌押韵的格律要求,又以通感手法让读者在视觉的“半轮”与触觉的“秋寒”之间建立多维感知。这种时空重构并非简单的文字游戏:峨眉山作为蜀地象征,与半轮秋月共同构成垂直维度的永恒意象,而平羌江水的流动则形成水平方向的时间之矢,二者交织出天地人三位一体的立体画卷。

李白对地理元素的处理更显匠心独运。从峨眉山到渝州的千里行程,被浓缩在四句诗中,形成“峨眉山—平羌江—清溪—三峡—渝州”的空间序列。这种跳跃式的地理书写,恰似电影蒙太奇手法,通过五个地名的虚实相生(见表1),既展现空间的延展性,又暗含时间的流逝感。正如王世贞所言:“四句入地名者五,古今目为绝唱”,这种艺术处理使诗歌成为承载地理记忆的容器。

| 地名 | 呈现方式 | 意象功能 |

|---|---|---|

| 峨眉山 | 附加于月 | 垂直空间锚点 |

| 平羌江 | 月影载体 | 动态时间轴线 |

| 清溪 | 出发地点 | 空间转换枢纽 |

| 三峡 | 行进方向 | 地理心理边界 |

| 渝州 | 旅程终点 | 情感断裂符号 |

二、动静相生的美学

诗中“影入平羌江水流”堪称动态描写的典范。“入”与“流”两个动词的连用,既遵循物理规律——月影本应静止,却因舟行而产生相对运动;又突破现实逻辑——将光影的物理现象转化为具有情感温度的生命体验。这种“错觉艺术”的营造,使画面在动静辩证中达到微妙平衡:山月如静默的观察者,江水似流动的五线谱,共同谱写秋夜的视觉交响。

从绘画构图的角度分析,诗人采用了“散点透视”与“焦点透视”相结合的手法。首句的“半轮秋月”作为视觉焦点高悬天际,次句的“江水流”则以延展的线条打破画面平衡,形成“静中有动”的张力。这种构图方式与宋代山水画的“平远法”异曲同工,在有限的文字空间中创造出“咫尺千里”的视觉效果。

三、月象的情感投射

“思君不见下渝州”中的“君”字,历来引发多重阐释。沈德潜认为“君即指月”,将自然物象人格化;俞陛云则主张“君”兼指故人与故乡。这种语义的开放性恰恰彰显了月意象的丰富性:它既是物理存在的光源,又是情感投射的载体,更是文化记忆的符号。当诗人顺流而下,逐渐远离峨眉山月的过程,正是游子精神故乡逐渐消逝的隐喻。

从原型批评视角考察,月意象在李白的诗歌宇宙中具有特殊地位。比较《静夜思》的“举头望明月”与《月下独酌》的“对影成三人”,可以发现诗人始终将月作为超越时空的对话者。在《峨眉山月歌》中,这种对话关系呈现新的维度——月不仅是倾诉对象,更成为故乡的具象化表征。当渝州的山峦遮蔽月光,物理的遮蔽转化为心理的断裂,完成从“在场”到“缺席”的情感升华。

四、诗学传统的突破

李白的创作颠覆了传统绝句的时空表现范式。在七绝体裁中融入地理叙事,通过地名的层递出现构建“移动的视点”,这种创新使短小的绝句获得史诗般的空间张力。比较王昌龄“秦时明月汉时关”的时空并置手法,李白的创新在于将地理元素转化为情感坐标,使客观存在的地名成为测量乡愁的标尺。

诗歌的声韵设计同样暗含玄机。“秋”“流”“州”的押韵形成循环往复的声波,模拟江水的流动节奏;而“半轮”“影入”等词组的声调起伏,则对应着舟行江面的物理震颤。这种“声画同步”的艺术效果,使诗歌突破文字媒介的限制,获得近乎立体声的感官体验。

五、文化基因的传承

从苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”到张若虚“春江潮水连海平”,中国诗人始终在月意象中寻找精神家园。《峨眉山月歌》的特殊性在于,它将地理认同与情感认同熔铸为独特的“月-江”美学范式。现代学者程千帆指出,这种创作手法体现了盛唐诗人“以我观物”的主体意识,将自然景观转化为心理图景。

在当代文化语境中,这首诗的传播呈现新的维度。据统计,峨眉山景区68%的文化标识引用此诗句,平羌江流域更开辟“太白诗路”旅游线路。这种从文本到空间的转化,验证了经典诗歌持续的文化生产力。正如宇文所安所言:“李白的月光永远照耀着中国人的精神原乡”。

重读《峨眉山月歌》,我们不仅看到青年李白仗剑去国的背影,更触摸到中国诗歌美学的基因密码。诗中地理元素的艺术化处理、时空关系的创造性重构、情感投射的多维性呈现,共同构成了解读盛唐气象的文化标本。未来的研究可进一步深入:1)比较长江流域不同时期的“江月”书写范式;2)运用数字人文技术还原唐代蜀道水文地理;3)探究月意象在东亚汉诗圈的传播变异。当平羌江水流经数字时代的河道,李白的月光依然为现代人照亮归乡的诗意路径。