在信息技术与教育深度融合的背景下,2024年秋季启用的部编版七年级上册语文电子课本,以全新面貌回应了新时代语文教育的核心诉求。这套教材不仅延续了“守正创新”的编纂理念,更通过结构重组、内容优化与数字资源整合,构建了兼具人文性与工具性的学习体系。其革新不仅体现在课文目录的调整,更深入到教学逻辑与素养培育的底层设计,成为基础教育改革的重要载体。

一、教材结构与模块创新

新版教材打破传统单篇教学范式,以“学习任务群”重构单元框架。全册六个单元均采用主题式整合,如第一单元“四季之景”将朱自清的《春》、老舍的《济南的冬天》与《雨的四季》进行群文组合,引导学生在对比中掌握景物描写的多维视角。这种设计呼应了温儒敏提出的“减少机械练习,拓展阅读边界”理念,使学习过程从碎片化走向系统化。

教材模块设置呈现三大突破:课后“思考探究”与“积累拓展”合并为综合实践板块,强化知识迁移能力;新增的“阅读综合实践”虽未直接标注于目录,但通过朗读技巧训练、遣词造句分析等活动贯穿教学全程;名著导读升级为“整本书阅读”,《朝花夕拾》《西游记》等经典作品的教学策略从泛读转向精读与跳读结合,培养深度阅读思维。

二、内容选编的文化传承与时代性

课文调整凸显文化自信导向。删除《植树的牧羊人》《天上的街市》等四篇作品,新增于漪《往事依依》、朱德《回忆我的母亲》等本土经典,将陈毅《梅岭三章》从九年级移至七年级,强化革命文化传承。这种选文策略既回应了“以文化人”的课标要求,也通过生活化文本降低学习梯度,如《我的白鸽》等新增课文紧密联系学生情感体验。

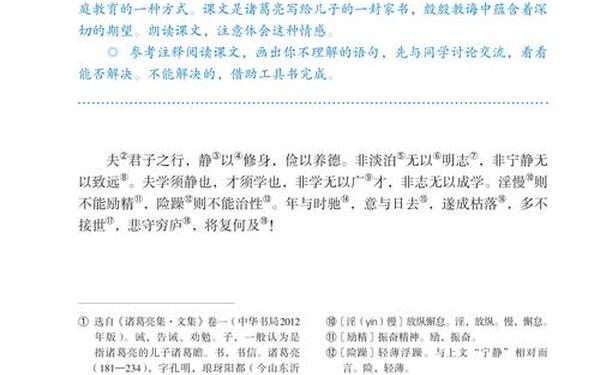

古诗文编排更具教学逻辑。第一单元《古代诗歌四首》中,《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》与《次北固山下》的次序调换,暗合情感表达从直抒胸臆到含蓄蕴藉的认知规律。课外诵读篇目保留杜甫、岑参等名家作品,新增谭嗣同《潼关》,形成从盛唐气象到晚清变革的时空跨度,构建历史文化认知脉络。

三、核心素养导向的教学革新

教材全面落实语文核心素养培育目标。在文化自信维度,通过《小圣施威降大圣》等传统文化篇目与整本书阅读,引导学生理解中华文化基因;语言运用层面,单元写作任务如“学会观察”“思路清晰”等,将表达训练嵌入真实情境;而《梅岭三章》的教学则需设计思辨活动,发展学生革命文化的审美鉴赏能力。

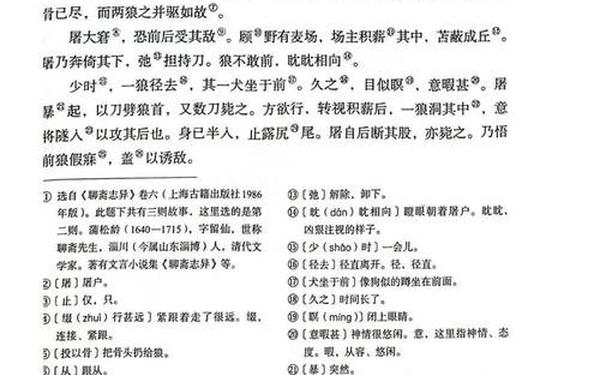

学习任务群设计体现实践性特征。第五单元“活动探究”围绕动物主题,设置“体会关系-亲近动物-记述相处”三阶任务,将《猫》《狼》等文本解读转化为项目式学习。这种设计打破传统讲读模式,要求教师转型为学习设计者,通过小组合作、跨学科探究等方式,促进知识向能力的转化。

四、数字资源与教学支持体系

电子课本构建多维学习空间。除基础课文音频、注释外,拓展链接《诗词曲王首》等数字资源库,并嵌入互动笔记功能。如《观沧海》配套卫东朗诵音频与历史地图,使“东临碣石”的地理认知具象化;《女娲造人》则关联神话专题网站,支持学生开展比较阅读。

配套资源开发注重教学适用性。课件研究所推出的情境化教学设计包,将《皇帝的新装》改编为剧本创作任务,配套学习单包含角色卡牌、情节图谱等工具;而整本书阅读支架中,《西游记》精读指南通过“取经路线”“人物关系”等可视化工具,降低经典阅读门槛。这些资源与新教材的“大单元”理念深度契合,为教师提供专业支持。

五、实施挑战与适应性建议

新教材对教师专业发展提出更高要求。宣城、龙湾等地开展的教材培训显示,教师需重点突破三大能力:解读学习任务群的设计逻辑、开发跨学科整合案例、实施增值性评价。如《论语十二章》教学可关联历史学科的“百家争鸣”,通过辩论活动达成文化理解与思辨能力协同发展。

区域推进需注重差异化实施。温儒敏强调“能改一寸是一寸”的渐进原则,条件优越地区可尝试《散文诗二首》的群文阅读,而资源薄弱地区则可从《古代诗歌四首》的朗读教学切入。建议建立校本研修共同体,通过课例研讨破解“整本书阅读课时不足”“活动探究流于形式”等实践难题。

2024版七年级语文电子课本的革新,标志着语文教育从知识传授向素养培育的范式转型。其结构重组、内容优化与数字赋能,既承续了汉语学习的本质规律,又回应了智能时代的教育需求。未来研究可深入探讨:如何通过AI技术实现个性化阅读指导?怎样建立更科学的“教-学-评”一体化模型?这些探索将推动语文教育在守正与创新中持续进化。正如教材总编温儒敏所言,“改革不是颠覆,而是让师生在适应中走向更好的教育生态”。