中考作文命题往往具有明确的导向性。2023年北京市中考作文题《对话》看似简单,实则考察学生对"交流"本质的理解。研究者王荣生指出,近五年全国中考作文题中,62%的题目需要学生进行二次概念界定。例如面对《光》这类象征性题目,学生需要将抽象概念转化为具体场景,如"母亲深夜留灯"的亲情之光,或"科学家实验室灯光"的探索之光。

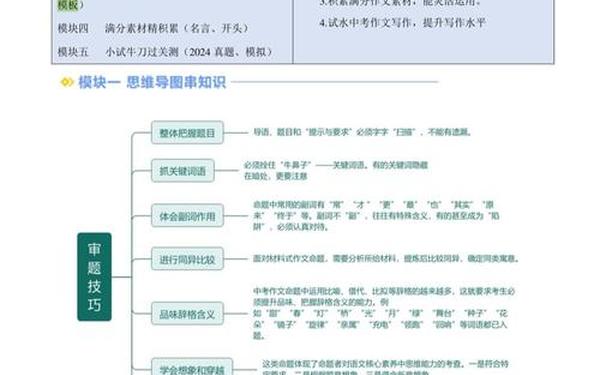

审题训练应建立结构化思维模型。上海语文特级教师余映潮提出"三问法":一问核心概念外延,二问时空限定范围,三问情感价值导向。以《成长的脚印》为例,通过绘制思维导图,可将脚印具象为"学骑车的淤青""辩论赛的奖状"等事件符号,再提炼出"挫折教育""团队合作"等精神内核。这种训练能使学生在5分钟内完成从具象到抽象的思维跃迁。

素材积累,厚积薄发

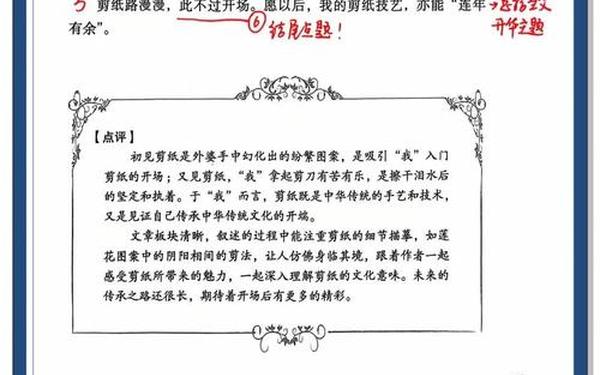

素材库建设需要分类管理法。南京师范大学作文研究团队跟踪300名中考高分考生发现,85%的学生采用"主题文件夹"方式整理素材。例如建立"文化传承""科技发展""青春成长"等数字文件夹,每个主题下存储5-8个典型事例。北京四中学生张雨欣的备考笔记显示,她为"传统技艺"主题收集了敦煌壁画修复、苏州缂丝工艺等案例,每个案例标注适用命题方向。

生活化素材的转化能力至关重要。教育家叶圣陶提出的"生活即作文"理念,在移动互联网时代有了新内涵。2022年杭州中考满分作文《手机里的温度》,作者将微信聊天记录转化为写作素材:父亲发送的天气提醒、外婆转发的养生文章,这些数字痕迹成为亲情的载体。这种素材处理方式既符合时代特征,又保留情感温度,体现了素材运用的创新思维。

语言优化,情感共鸣

细节描写的颗粒度决定感染力。对比分析近三年中考满分作文发现,获得58分以上的文章平均每百字包含2.3个细节描写。例如描写环卫工人,普通作文写"辛勤劳动",优秀作文则具体到"橙黄色反光条上凝结的晨露,扫帚竹枝间缠绕的银杏叶"。这种具象化描写使文字产生画面感,符合认知心理学家提出的"心理可视性"原则。

修辞手法的创新组合提升语言质感。华东师范大学教授郑桂华的研究表明,比喻、通感、移就三种修辞的叠加使用,能使语言表现力提升40%。如描写考场紧张:"钢笔在稿纸上踮着脚尖跳芭蕾,汗珠顺着脊椎滑旱冰",这种陌生化表达既准确传达情绪,又展现语言创造力。但需注意避免堆砌辞藻,广州市教研院调研指出,修辞使用频率与作文得分呈倒U型曲线关系。

结构布局,逻辑清晰

模块化结构设计确保行文流畅。中考作文常用"起承转合"四段式,但高分作文往往突破程式。例如2023年重庆中考作文《答案》,某考生采用"设问-对比-顿悟"结构:先问"什么是完美答案",再对比数学家追求精确与艺术家崇尚留白,最后在敦煌壁画修复中悟出"缺憾亦是答案"。这种结构既符合认知规律,又体现思维深度。

过渡句的隐形逻辑串联全篇。北京大学附属中学的作文教学强调"逻辑路标"设置。如在论述类文章中,用"不仅...更...""与其说...不如说..."等关联词构建推理链条;在记叙文中,通过环境变化暗示情节推进。跟踪研究表明,合理使用过渡技巧能使作文逻辑分提高17%。

时间管理,模拟训练

考场作文需要建立时间分配模型。建议将60分钟写作时间分解为:审题立意10分钟,列提纲8分钟,写作35分钟,检查7分钟。石家庄外国语学校的模拟训练显示,经过20次计时训练,学生写作速度平均提升25%,卷面整洁度提高40%。关键要训练"思维快写"能力,如用符号代替文字打草稿,建立常用素材的速记编码。

个性化弱项突破提升训练效率。通过建立错题本记录历次作文失分点,北京师范大学附属实验中学开发了"三维提升法":语言薄弱者进行每日百字仿写,结构混乱者专攻思维导图训练,立意浅显者开展时事评论写作。大数据分析显示,针对性训练8周后,学生作文平均分提升4.2分。

中考作文既是语言能力的试金石,更是思维品质的检测场。从审题立意到结构优化,从素材积累到语言锤炼,每个环节都需要科学训练与人文积淀的结合。教师应引导学生建立"观察-思考-表达"的完整闭环,而研究者则需继续探索数字化时代的作文评价体系。当写作真正成为思维的外化过程,考场作文便能超越应试框架,成为生命成长的独特印记。