粽叶的清香混合糯米的甜润,从蒸腾的雾气中氤氲而出,这是跨越千年的文化密码,也是指尖流转的生活仪式。从浸泡得晶莹的糯米到缠绕着丝线的棱角,包粽子的每个环节都凝结着中国人对自然馈赠的敬畏与对生命温度的珍视。当青翠的箬叶在掌心折出尖角,当湿润的米粒裹挟着馅料沉入叶囊,传统技艺的传承与情感纽带的编织在此间悄然完成。

一、传统技艺的时空对话

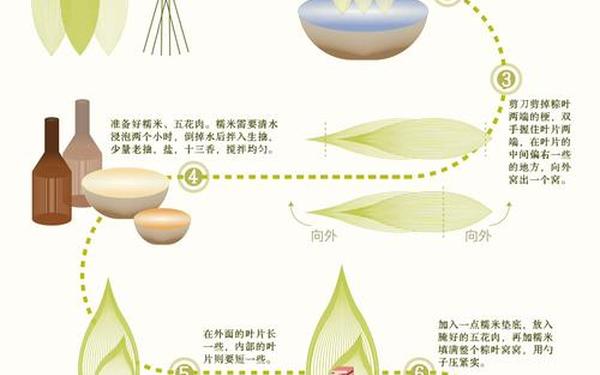

粽叶的挑选如同翻开一本自然日历,江南的箬竹叶宽大柔韧,北方的芦苇叶细长清香,闽南人偏爱毛竹叶的厚重,而两广地区常用芭蕉叶的阔大。这些承载地域记忆的植物叶片需经过沸水烫煮,让叶脉舒展韧性,如同为即将诞生的粽子穿上铠甲。浸泡后的糯米需经历三次揉搓五次沥水,直到米粒吸饱水分却仍保持筋骨,这是祖辈口耳相传的智慧——太软则煮后糜烂,太硬则难入味。

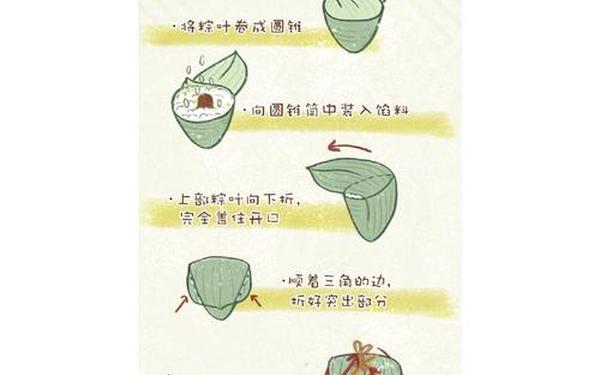

裹粽手法中藏着力学与美学的平衡。四角粽需将两片粽叶交错叠成漏斗,填入三勺糯米后嵌入馅芯,再覆盖两层米粒压实;长条粽则需五片粽叶编成锁链状结构,让咸蛋黄与五花肉在蒸煮中均匀释放油脂。苏州非遗传承人李阿婆的指尖能在三秒内完成折叶、填料、捆扎,她说:“粽角要像屋檐般挺括,线绳需如琴弦般紧绷,这才是能立在龙舟头的状元粽”。

二、文化基因的活态传承

屈原投江的悲壮传说赋予粽子祭祀功能,但更深远的文化密码藏在《齐民要术》的“角黍”记载中。先民观察到夏至阳盛阴起,用草木灰水浸泡的碱水粽中和时气,这种顺应天时的养生智慧至今仍在潮汕地区延续。浙江龙泉的畲族人家会在粽叶间夹入黄栀树叶,染出金黄的米粒象征太阳崇拜;而云南傣族的香茅草粽,则将热带雨林的气息裹进每一口咀嚼。

现代食品工业冲击下,包粽子反而成为文化觉醒的符号。北京老字号“稻香村”研发的迷你冰粽年销百万个,用西米替代糯米包裹芒果慕斯,却在包装上印着《楚辞》章句;成都的火锅粽将麻辣牛肉与牛油冻结合,辣味透过直播镜头唤醒年轻人的文化认同。这种传统与现代的碰撞,恰如社会学家费孝通所言:“文化自觉不是复旧,而是对转型的自主能力”。

三、情感纽带的具象表达

闽南人家包粽子必用红丝线捆扎,母亲总要多绕三圈打个如意结,说是“给远行的孩子系住福气”。在江苏高邮,出嫁女儿回娘家包粽子时,会特意在某个粽角藏粒花生,寓意“好事发生”,这些细节构成中国人特有的情感仪式。纪录片《舌尖上的中国》拍摄绍兴外婆包灰汤粽时,镜头特写她颤抖的手反复抚平叶缘褶皱,弹幕里满是“想起奶奶”的共鸣。

心理学实验表明,共同包粽子的家庭成员皮质醇水平降低23%,这种协作劳动产生的催产素分泌,比单纯聚餐更能增强亲密感。上海社区组织的“跨国粽子工作坊”中,德国主妇学会用奶酪替代咸蛋黄,中国老人则尝试用鼠尾草调香,不同文化在粽叶的包裹中达成和解。

四、创新融合的未来图景

分子料理大师用海藻酸钠将粽米制成鱼子酱形态,搭配低温慢煮的和牛肋条,解构了传统粽子却保留箬叶清香;航天食品专家研发的冻干太空粽,能在零重力环境下保持形态完整,让航天员在空间站品尝乡愁。这些创新不是对传统的背叛,而是文化生命力的延续,正如故宫文创将《雍正行乐图》印上粽叶包装,让历史人物“穿越”到现代餐桌。

农业科学家正在培育紫色糯米稻种,富含花青素的“抗衰老粽子”已进入临床试验;环保组织推广的可降解粽叶,用玉米纤维编织出叶脉纹理,蒸煮后能直接食用。这些探索预示着粽子将从节令食品转向日常健康载体,其承载的文化意义也将随时代演进不断丰富。

蒸锅揭开的瞬间,氤氲的热气模糊了传统与现代的边界。从新石器时代的黍米角黍到SpaceX宇航员的太空粽,粽子的形态演变映射着人类文明的进程。它不仅是节庆的味觉记忆,更是文化基因的载体、情感联结的媒介。未来的研究或许可以深入粽子在跨文化传播中的符号学意义,或探讨其制作技艺在人工智能时代的传承模式。当我们手持青粽,指尖触碰的是五千年文明绵延的温度,而粽叶包裹的,永远是人们对美好生活的期许与创造。