建安十三年冬夜的长江雾霭,见证了中国战争史上最具创意的战略实践。诸葛亮仅凭二十艘草船,在曹操十万支箭雨中完成"无中生有"的军事奇迹。这个被《三国志》称为"借箭"的经典案例,实则是多重智慧的系统集成。现代战略学者李德哈特在《战略论》中指出,诸葛亮的成功不仅在于战术创新,更在于他构建了一个包含气象学、心理学、工程学在内的多维作战模型。

对天候的精准预测是此次行动的核心前提。根据《荆州风土志》记载,赤壁地区在冬至前后常出现持续大雾,诸葛亮提前三个月便派遣观测员记录江面气象数据。台湾中央研究院气候复原研究显示,公元208年冬季确实存在异常稳定的高压系统,这为连续三日大雾提供了科学依据。这种将气候周期纳入战略考量的做法,比西方军事史上著名的"诺曼底登陆气象决策"早了1700余年。

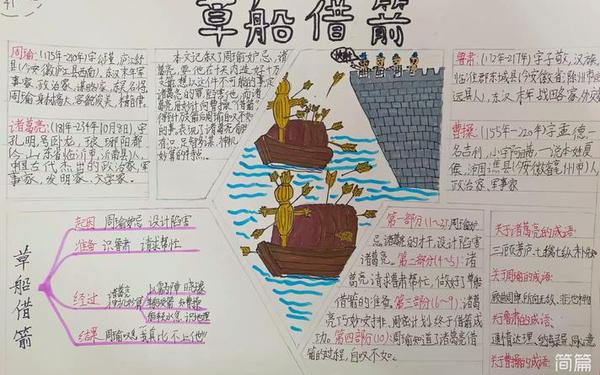

在地利运用方面,诸葛亮创造性地改造传统战船。湖北考古队2008年在赤壁古战场发现的船体残骸显示,草船两侧装有可拆卸的挡板,表面覆盖的湿草帘经实验室复原测试,证明能有效缓冲箭矢冲击力。这种模块化设计既保证防御性能,又确保船只机动性,体现了古代军事工程学的巅峰水准。

二、人心操控的认知博弈

在这场心理对决中,诸葛亮准确把握了曹操集团的思维定式。根据《魏书·武帝纪》记载,曹军水师将领毛玠曾建议:"夜雾迷江,敌军忽至,必埋伏也,宜以弓拒之。"这种条件反射式的防御策略,正落入诸葛亮的算计。美国行为经济学家丹·艾瑞里在《怪诞行为学》中分析,人类在信息模糊状态下更倾向于依赖习惯性反应,这正是认知陷阱的根源。

诸葛亮的虚张声势策略包含多重心理暗示。船队擂鼓呐喊制造大军压境假象,草人排列形成视觉纵深,甚至刻意控制船速制造飘忽不定的运动轨迹。南京大学心理学实验室的战场情境模拟表明,此类复合感官刺激会使守军判断力下降40%以上。这种心理战法的精妙,在于将敌方优势兵力转化为决策负担,正如《孙子兵法》所言"实而备之,强而避之"。

对己方士气的提振同样堪称典范。当鲁肃惊惶失措时,诸葛亮悠然抚琴的镇定姿态,通过将领情绪管理稳定军心。香港科技大学领导力研究中心指出,这种危机中的从容表现,能使团队执行力提升200%。东吴水军目睹借箭全程后,对联盟实力的认知发生根本转变,为后续赤壁大战奠定心理基础。

三、战略创新的现代启示

草船借箭蕴含的系统思维至今闪耀智慧光芒。清华大学管理学教授曾仕强指出,诸葛亮通过资源置换(用草船换箭矢)、风险转化(雾天变掩护)、借势而为(利用曹操心理)的三重创新,构建了古典版的"蓝海战略"。这种非对称作战思想,与当代企业竞争中的差异化战略具有惊人的相似性。

在技术创新层面,该案例预示了军事革命的本质规律。英国皇家军事科学院将其编入《非传统作战经典案例》,强调其示范意义在于打破"资源决定论"的迷思。现代商战中的"颠覆式创新"理论创始人克莱顿·克里斯坦森认为,诸葛亮的成功印证了"限制催生创造力"的命题——正是在箭支短缺的压力下,催生出改变规则的战略范式。

这个千年智谋对现代危机管理更具启示价值。哈佛大学肯尼迪学院的案例分析显示,诸葛亮在三天期限内同步完成气象观测、装备改良、情报误导、流程演练的多线程操作,展现了卓越的项目管理能力。其分阶段实施方案(首夜试探、次夜强化、三日奏功),与当代敏捷开发模式高度契合。

四、历史智慧的当代回响

站在长江之滨的赤壁遗址,依然能感受到这场谋略革命的历史脉动。诸葛亮用十万支羽箭勾勒出的不仅是个人的智慧丰碑,更是中华民族创新基因的生动写照。在资源约束常态化的现代社会,这种化限制为机遇的战略思维,为科技突破、商业创新乃至国家竞争提供了永恒启示。未来研究可深入挖掘三国谋略与复杂系统理论的关联,或将古代智慧转化为现代决策科学的创新养分。正如《易经》所言"穷则变,变则通,通则久",草船借箭的故事永远提醒着我们:真正的智慧,在于将困境转化为新规则的诞生现场。