当艾略特在《四个四重奏》中写下"时间现在和时间过去/也许都存在于时间将来"时,他未曾想到这种时间的哲学思考会在百年后中国诗人的笔端开出新的花朵。在当代诗歌的土壤里,时间与远方的意象如同双生藤蔓般纠缠生长,既保持着古典诗词中"念天地之悠悠"的时空浩叹,又承载着现代人特有的存在焦虑与精神追寻。这种独特的时空书写,在《时间》与《远方》的文本共振中,构建出多维度的诗意世界。

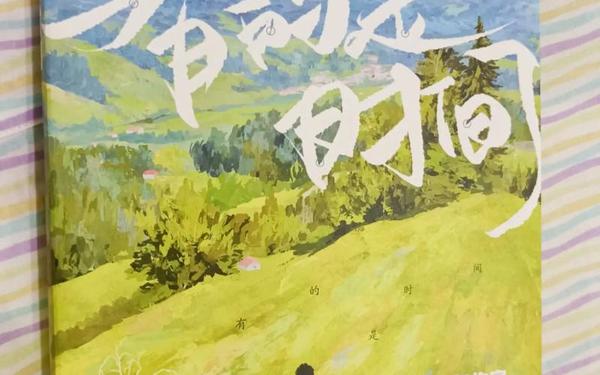

现代诗《时间》以"只有时间长生不老"开篇,将时间拟化为超越人类感知的永恒存在。这种悖论式表达暗合海德格尔"向死而生"的存在哲学,当诗人凝视"伤口如何结痂"的生命进程,实际上是在时间的刻度上丈量存在的深度。而《远方》中"远在远方的风比远方更远"的魔幻意象,则将空间距离转化为心理距离的无限延展,与博尔赫斯"沙之书"的无限性形成跨时空对话。两首诗共同揭示:时空不仅是物理维度,更是诗人重构精神世界的隐喻材料。

在具体文本中,《时间》通过"尘埃与青苔"的微观意象与"漫漫长夜"的宏观感知形成张力,而《远方》则借"目击众神死亡的草原"将历史纵深融入地理空间。这种时空交错的艺术手法,让人想起普鲁斯特《追忆似水年华》中"玛德莱娜小蛋糕"引发的记忆复苏——当个体生命经验被编织进时空经纬,诗歌便成为破解存在密码的密钥。正如网页47分析海子诗歌时所指出的:"远方不仅是空间的彼处,更是时间维度的过去与未来"。

二、时间叙事中的生命感知

《时间》中"悄然逝去的时间/淹没在时光深处"的书写,与普鲁斯特的"非意愿记忆"形成奇妙呼应。诗人将时间具象化为可触摸的物质,这种感知方式在网页1《时间如水》中得到更直观的呈现:"母亲黑发被漂白/映着苍老的芦苇",通过生命体征的变迁将时间物化。这种创作策略暗合柏格森的"绵延"理论——时间不是机械的刻度,而是意识流动的载体。

现代诗歌对时间的解构还体现在叙事结构的革新上。《时间》采用非线性叙事,在"伤口结痂"的生理时间与"发现自己变老"的心理时间之间建立蒙太奇式切换。网页88的原创诗歌更直接宣告:"时间是不知不觉/时间只是经过",这种主体性消解与后现代时间观形成共振。而《远方》中"琴声呜咽泪水全无"的空白叙事,则创造出时间的悬置状态,正如网页61关于量子力学测不准原理的讨论:"我们永远无法同时确定时间的轨迹与生命的坐标"。

在时间层面,两首诗都触及现代性困境。《时间》质问"没有它,我们的爱如何流动",将情感维系置于时间维度进行拷问;《远方》则通过"归还草原"的仪式性动作,试图在时间废墟中重建精神家园。这种双重焦虑在网页38俞敏洪的旅行叙事中得到现实印证:当代人既渴望通过空间移动逃离时间压迫,又不得不在"数字游民"的身份中面对新的时间规训。

三、现代性困境中的时空重构

当福柯宣告"异托邦"时代的来临,诗歌中的远方意象已然发生基因突变。《远方》中"明月如镜高悬草原"的古典意境,在数字时代裂变为网页93许巍歌词里的"彼岸花未开,隔空水雾疏"。这种转变印证了鲍德里亚的"拟像"理论——远方不再是地理概念,而是符号化消费的虚拟景观。网页31歌曲《时间的远方》将乡愁编码为"妈妈的目光",正是这种符号重构的典型例证。

这种时空重构在诗歌语言层面引发深刻变革。《时间》采用"长生不老"与"肆意挥霍"的语义对冲,解构了时间的单向性;《远方》则通过"野花一片"的死亡意象颠覆传统田园书写。这种语言实验在网页68文珍的创作实践中得到呼应:小说家笔下的诗歌"比小说容纳更多",通过意象叠加实现时空压缩。正如网页83分析的IB文学策略:"时空转换不仅是叙事技巧,更是主题深化的催化剂"。

在存在论层面,两首诗共同指向现代人的精神救赎。《时间》结尾"通向无数的未来"与《远方》"打马过草原"的开放式结局,构成存在主义式的自由选择。这种救赎路径与网页98引述的片山恭一观点不谋而合:"活着就是作为瞬间的存在而存在"。诗歌由此成为对抗异化的精神武器,在时空褶皱中开辟出自洽的意义空间。

四、诗性时空的永恒追寻

在现象学视域下,《时间》与《远方》构成互文性的阐释循环。前者将时间具象为生命刻度,后者将空间虚化为心理距离,共同编织出现代人的精神图谱。这种创作范式在网页47对海子诗歌的解析中得到理论支撑:时空意象的三种形态——向往、消逝与归来,实质是存在困境的三重变奏。当诗人说"遥远是岁月的长河",他们已在语言炼金术中实现时空的本质直观。

这种诗性智慧对当代文学创作具有启示意义。网页1中《时间煮巷》通过"油纸伞"的古典意象与"慢得一生只爱一个人"的后现代节奏并置,创造出独特的时空美学。网页17的《时光新刻》更将时间喻为雕刻刀,在"伤痛磨成盾牌"的隐喻中完成生命塑形。这些文本实践证明:诗歌仍是抵抗时空异化的重要阵地。

从未来研究视角看,数字时代的时间感知变异值得深入探讨。当网页38提到"直播旅行"重构时空体验,诗歌如何回应这种虚拟现实?当量子纠缠理论(网页61)颠覆经典时空观,诗歌语言能否发展出新的表现范式?这些问题的探索,或将开启诗歌创作的新维度,在赛博空间续写艾略特未竟的时间诗学。

在时间的长河与远方的地平线之间,诗歌始终是灵魂的摆渡者。《时间》与《远方》的文本对话,既延续着"前不见古人"的永恒叩问,又闪烁着数字时代的认知革新。当我们在诗句中触摸时空的肌理,实际上是在丈量自我存在的疆域——那里既有海德格尔的"林中路",也有量子力学的概率云,而诗歌,永远是最精妙的观测仪器。