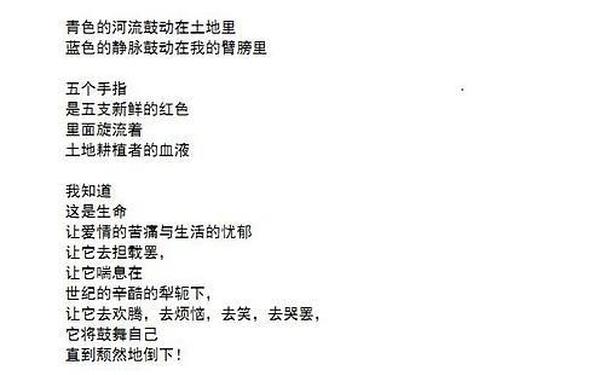

当艾青将赤裸的手臂平放在白垩墙壁上,蓝色静脉在赭黄皮肤下如河流般鼓动时,现代汉语诗歌史上便诞生了最具生命张力的视觉意象。这首1937年创作的《生命》,以解剖学般的精确笔触,将抽象的生命命题转化为可触摸的肌理:五个手指是"五支新鲜的红色",旋流着土地耕植者的血液,这种以局部代整体的象征手法,突破了传统诗歌对生命概念的玄学化表达。在手臂的具象描绘中,生命既是个体血脉的搏动,又是土地深层力量的延伸,形成微观与宏观的双重视域。

这种意象建构策略在艾青的散文诗中得到更立体的发展。在《北方》中,冻裂的田畴与佝偻的农夫构成生命的共时性图景,被寒风吹散的蒲公英种子与母亲鬓角的白发形成生命轮回的隐喻。艾青擅于将生理性存在与社会性存在编织成复调叙事,正如学者杨匡汉所言:"他的诗歌既是解剖刀下的生命切片,更是时代显微镜下的社会标本"。这种将生命现象置于历史坐标系中的书写方式,使个体命运与民族命运产生共振,创造出独特的诗学空间。

二、哲思维度:苦难与超越的双重变奏

在《生命》的核心章节,艾青以惊人的辩证思维建构起生命的哲学体系:"让爱情的苦痛与生活的忧郁/让它去担载罢"——这种对生命重负的主动承担,与存在主义"向死而生"的哲学形成隐秘对话。诗中"世纪的辛酷的犁轭"既是农耕文明的具象符号,又是历史暴力的抽象象征,当生命在犁轭下喘息时,痛苦已升华为淬炼精神的熔炉。这种将个体苦难转化为集体救赎的书写策略,与鲁迅"肩住黑暗闸门"的精神传统一脉相承。

艾青的生命哲学在散文《礁石》中得到更直观的呈现。面对海浪无休止的扑打,礁石"含着微笑,望着海洋"的姿态,既是坚韧的生命意志写照,更是超越性的审美观照。这种"创伤美学"的建构,正如艾青在诗论中强调的:"诗中的美是人类向上精神的闪烁"。学者龚旭东指出,艾青笔下的生命形象始终保持着"大苦与大爱"的辩证统一,在承受历史重压的始终保持着对新生的热切期待。

三、语言革新:散文美的诗性实验

《生命》的语言实践颠覆了新月派的形式主义窠臼,创造出"散文美"的独特诗风。诗中"让它去欢腾,去烦恼,去笑,去哭罢"的排比句式,既保持口语的鲜活节奏,又暗含内在的韵律感。这种"去格律化"的尝试并非对诗性的消解,而是通过语言的陌生化处理,使生命体验获得更本真的表达。艾青摒弃传统诗歌的藻饰,选择"赤裸的臂"这样具有身体性的意象,使语言回归到生命存在的原初状态。

在散文诗领域,这种语言实验走向更深层的融合。《大堰河——我的保姆》中,灶火的温度、围裙的炭灰、酱碗的乌黑等细节,通过蒙太奇式的铺陈,将生命记忆转化为可触可感的物质存在。艾青创造性地将绘画的空间意识融入文字,正如他在巴黎学画时的感悟:"色彩和线条本就是另一种语言"。这种跨艺术门类的语言探索,使他的生命书写具有雕塑般的立体感。

四、历史镜像:战火中的生命观照

1937年的创作时间赋予《生命》特殊的历史重量。当民族存亡危机迫近时,艾青将个体生命体验升华为民族精神的寓言。诗中"新生的跃动的鲜红"不仅是生理血液的涌动,更是革命洪流的隐喻。这种将生命叙事与时代命题交织的写作方式,在抗战时期的《火把》《向太阳》等作品中形成完整的精神谱系。艾青的生命观始终保持着"旷野之子"的现实关怀,将土地与革命熔铸成独特的抒情范式。

在当代重读这些作品,我们更能体会其超越时空的价值。当数字时代带来生命体验的碎片化,艾青那种扎根土地、拥抱创伤的生命态度,为现代人提供了精神锚点。正如2025年研究者指出的,艾青诗歌中"大苦与大爱"的辩证法,对解构后现代虚无主义具有重要启示。他笔下承受犁轭却孕育希望的生命形象,仍是这个时代不可或缺的精神镜像。

五、永恒的生命诗学

从1937年上海狱中写就的《生命》,到晚年"含着微笑"的礁石意象,艾青用六十载光阴建构起现代汉语诗歌史上最完整的生命诗学体系。这个体系既包含对生命本质的形而上思考,又深植于具体的历史土壤;既保持知识分子的批判视野,又饱含普罗米修斯式的救赎情怀。在生命书写日趋私人化的当下,重审艾青将个体生命与民族命运、哲学沉思与历史叙事相融合的创作路径,不仅能完善现代诗歌史的研究维度,更能为人工智能时代的文学创作提供精神资源。未来研究或可深入探讨艾青生命诗学与现象学、新物质主义等当代理论的对话可能,这将是个充满学术潜力的方向。