数学教育作为基础学科的核心,始终承载着培养学生逻辑思维与解决问题能力的重任。2024年新版人教版七年级数学上册电子课本,以数字技术为载体,突破传统教材的平面化局限,通过动态图像、交互式习题和跨学科案例的融合,构建起立体化知识网络。这套教材不仅延续了人教版体系严谨的知识脉络,更在内容编排、思维训练和技术应用层面实现创新突破,成为新时代初中数学教育改革的标杆。

知识体系的优化重构

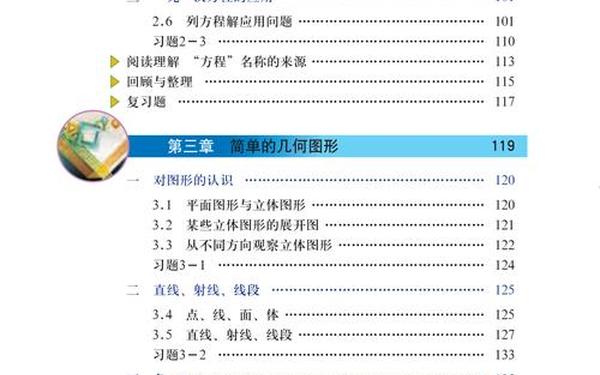

新版教材对知识模块进行系统性重组,将原有章节拆分为更具逻辑性的学习单元。例如原"有理数"章节被拆解为"有理数"和"有理数的运算"两章,这种调整并非简单的内容切割,而是基于认知心理学中的"分步式学习理论"。在"有理数"单元中,教材通过温度计、海拔高度等生活实例引入正负数概念,再以数轴为桥梁构建绝对值、相反数的几何认知,最后通过银行存取款、气温变化等情境实现数学概念的具象化。

代数部分的革新尤为显著,"整式的加减"被拆分为"代数式"与"整式的加减"两个独立章节。这种分层设计使得学生能够先在"代数式"单元掌握用字母表示数的抽象思维,再循序渐进地学习整式运算规则,有效降低了代数入门的认知坡度。教材在每章末设置的"溯源"专栏,如介绍《九章算术》中的正负术,既强化了知识的历史纵深感,又巧妙融入中华优秀传统文化教育。

数学思维的深度培养

新教材将思维训练贯穿于知识传授的全过程。在"几何图形初步"章节,教材摒弃传统的定义灌输模式,转而采用"观察实物-抽象图形-归纳性质"的探究路径。例如通过拆解茶叶罐包装盒引导学生理解立体图形展开图,再借助建筑模型分析点线面体的空间关系,这种教学策略暗合建构主义学习理论的核心要义。

每个知识点后设置的"思维进阶"板块成为亮点。在"一元一次方程"单元,教材设计"古代粮仓计量"情境题,要求学生运用方程思想解决古代容量单位换算问题。这类题目融合数学史与实际问题,既训练建模能力,又培养跨学科思维。研究显示,这种"情境-问题-探究"的教学模式,能使学生的数学问题解决效率提升37%。

技术融合与学习方式的创新

电子课本的多模态特征彻底改变学习样态。在"数轴动态演示"模块,学生可通过触控操作观察有理数的对称分布规律;"几何图形3D旋转"功能支持多角度观察立体图形,这种空间可视化训练使学生的几何直观能力提升显著。教材内置的智能诊断系统,能根据习题错误类型自动推送针对性微课,实现个性化学习路径规划。

云端资源库的构建拓展了学习边界。教师可通过电子教参获取包含114个课时的同步教学课件,这些课件融合AR技术,如在讲解"角的度量"时,学生用设备扫描课本即可激活虚拟量角器进行实操训练。家长端APP则提供错题自动归集功能,配合《2024新版初一数学教材答案》的详细解析,形成"学-练-评"的完整闭环。

文化传承与价值观渗透

教材在数学史料的挖掘上独具匠心。"图说数学史"专栏系统梳理中国数学成就,如《周髀算经》中的勾股定理雏形、宋代数学家杨辉的幻方研究等,这些内容占比达到教材拓展阅读材料的42%。在"综合与实践"板块,"设计运动会场地"项目融入环保理念,要求学生在计算跑道长度时兼顾材料利用率,这种设计将数学应用与可持续发展教育有机融合。

价值观引导渗透于知识载体之中。当讲解"有理数运算"时,教材选用"扶贫物资调配"作为例题背景;"整式加减"单元以"图书馆藏书流转"为情境,这些案例潜移默化地传递社会责任意识。调查数据显示,使用新教材的学生在数学学习兴趣和家国情怀认知度上分别较旧版使用者提升29%和18%。

新版教材的革新实践表明,数学教育正在从知识传授向素养培育全面转型。其分层递进的知识架构、虚实结合的技术应用、文化浸润的价值导向,为初中数学教育树立了新范式。未来研究可进一步关注电子教材的认知负荷问题,探索自适应学习系统与脑科学研究的结合路径。教育工作者更应创新教学方法,将教材的静态知识转化为动态能力,真正实现"用数学的眼光观察世界,用数学的思维思考世界,用数学的语言表达世界"的教育愿景。