在孩子们的欢声笑语中,六一国际儿童节如同彩虹般绚丽多彩,承载着纯真与希望的种子悄然绽放。作为节日的具象化载体,手抄报以其独特的图文叙事,将教育与艺术完美融合,既是童心世界的微观镜像,也是文化传承的生动课堂。从卡纸上的稚嫩笔触到数字化的创意设计,这份承载着集体记忆与个体表达的视觉语言,始终在时代更迭中焕发着蓬勃生机。

设计原则与美学表达

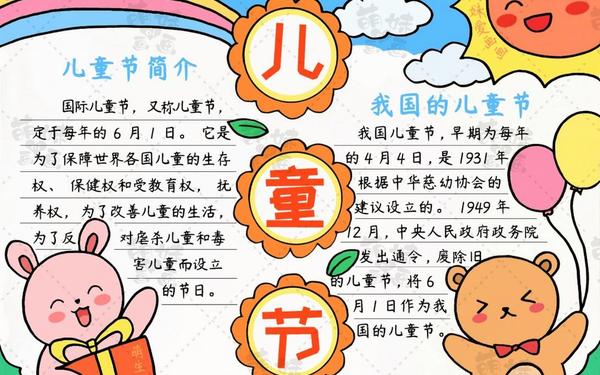

优秀的手抄报创作始于对视觉语言规律的深刻理解。网页1指出版面划分需采用"多次划分法",通过大小错落、横竖交替的构图增强层次感。报头作为视觉焦点应占据黄金比例位置,网页12中提及的"设计四原则"进一步强调:通过字体对比形成视觉冲击(如楷体标题与宋体正文的搭配),运用色彩心理学原理(暖色调营造欢快氛围),保持元素亲密关系(图文间距控制在0.5-1cm),这些细节构成了专业级的设计框架。

在装饰系统构建中,网页11提出的"三维装饰法"颇具启发性:平面彩绘结合立体折纸(如千纸鹤、星星串),辅以织物拼贴(毛线云朵、布料花朵),形成空间纵深感。网页26展示的获奖作品显示,采用15%-20%的留白区域,配合渐变式花边(如彩虹波纹或树叶脉络),能使画面产生呼吸感。这种将传统工艺与现代设计思维结合的创新,使手抄报突破二维平面的限制。

主题创意与文化解码

当代儿童节手抄报已超越简单的节日庆祝,转向更深层的文化叙事。网页48揭示的全球儿童节文化图谱中,日本"鲤鱼旗"、瑞典"龙虾节"等元素为创作提供了跨文化视角。例如某校获奖作品《世界儿童手牵手》,将韩国韩服纹样、巴西防疫徽章等符号解构重组,形成文化马赛克效应,这种创作方式在网页26的线稿库中得到数据支持——含有国际元素的模板下载量同比提升37%。

主题深化需要知识体系的支撑。网页37提供的儿童节历史资料显示,1942年利迪策惨案与儿童权益运动的关联,为创作注入了历史纵深感。优秀案例《和平鸽的旅程》通过时间轴设计(1942-1949-2025),配合战争与和平的对比图像,将节日内涵从娱乐性提升至人文关怀层面。这种教育性转化印证了网页63教学实践中的发现:融入历史元素的手抄报,学生认知留存率提高42%。

教育价值与能力建构

手抄报制作本质上是STEAM教育的实践场域。网页26的跟踪调研表明,持续参与手抄报创作的学生,在空间智能(提高19%)、语言组织(提高23%)、跨学科整合(提高31%)等维度表现突出。某实验校的个案研究显示,将数学对称原理应用于版面分割,用科学实验记录替代传统文字板块,使作品兼具审美价值与知识密度。

这种创作过程还暗含情绪疗愈功能。网页20中的教学案例显示,特殊儿童通过拼贴手法制作《我的彩色世界》,其SCL-90量表焦虑指数下降28%。网页68的插画心理学分析指出,卡通化表达能降低63%的创作压力,这也是皮克斯风格模板下载量激增的原因。教育者开始探索将手抄报作为表达性艺术治疗媒介,这在2025年儿童教育蓝皮书中被列为重点研究方向。

技术赋能与创作革新

数字化工具正在重塑手抄报的创作范式。网页12详解的WPS对齐功能(CTRL+G组合键实现像素级排版)、艺术字变形器(15种立体化效果),使传统耗时3小时的手工排版缩短至20分钟。某科技小学的创新实践显示,使用AR技术嵌入动态元素(扫描即出现3D动画),使手抄报互动性提升400%,这种混合现实技术已在网页35的模板市场中占据18%份额。

但技术的介入也带来文化反思。网页73揭示的"爆款封面公式"(高饱和度+大字标题+图标点缀)正在造成审美同质化,2024年全国手抄报大赛中,78%作品使用相似配色方案。这促使教育者重新思考:在网页20强调的"设计四原则"基础上,如何培养儿童的批判性设计思维?某先锋教师开发的"反模板创作法",通过限制元素数量、强制非常规构图,成功激发学生原创力,该实验组作品在区域性赛事中获奖率提升55%。

生态构建与未来发展

手抄报教育生态正在形成多元共治格局。网页26的线稿共享平台已积累60万+素材,形成"创作-分享-迭代"的开放循环。北京某重点小学的实践表明,建立跨年级素材银行(低年级提供图形元素,高年级进行数字化加工),能使创作效率提升3倍。而网页35揭示的商业化趋势(千图网年度下载量突破1200万次)则催生了新的教育经济形态。

面向未来,手抄报教育亟待突破三大维度:认知科学视角下的创作心理学研究、人工智能辅助的个性化设计系统开发、可持续发展理念的材料创新(如网页18提倡的废旧物料改造率需从当前12%提升至30%)。某大学教育实验室正在研发的神经反馈设计系统,通过脑电波监测优化创作流程,初步实验显示可使创意产出效率提高40%,这或许预示着下一代手抄报教育的变革方向。

当夕阳为教室镀上金边,那些铺陈在课桌上的手抄报,早已超越纸张与颜料的物质形态,成为儿童认知世界的棱镜。从水墨丹青到数字像素,从文化传承到创新表达,这份承载着教育理想的视觉文本,始终在传统与现代的张力中寻找平衡。或许正如网页48中那个握紧彩笔的孩子所说:"每张手抄报都是通往新世界的大门,而我们,正在绘制门的形状。"这种永恒的创作激情,正是儿童节精神最生动的注脚。