在中华文明绵延五千年的历史长河中,经典名著如同璀璨星辰,照亮了民族精神的原野。从《论语》的基石到《红楼梦》的世情画卷,从《史记》的恢宏叙事到《孙子兵法》的战略智慧,这些凝聚着东方智慧的文本不仅塑造了中国人的精神基因,更在全球化语境下成为亚洲文明对话的重要载体。本文将以“中国名著60部必读”为核心,解构其文化密码,探索经典在当代的生命力。

经典传承:千年文脉的赓续

中国名著的经典性源于其跨越时空的文化承载力。《论语》作为儒家思想的核心文本,构建了“仁义礼智信”的价值体系,钱穆曾评价其“两千年中国政治与社会的基石”。这部由孔子与弟子对话辑录的典籍,不仅影响着历代科举制度,更塑造了东亚文化圈的集体人格,日本江户时代儒学家伊藤仁斋甚至称其为“东洋圣经”。

史学经典《史记》则以“究天人之际,通古今之变”的宏大视野,开创了纪传体通史的先河。司马迁将经传典籍与民间口碑熔铸一炉,其“不虚美,不隐恶”的实录精神,为后世提供了理解中华文明演进的钥匙。从唐宋八大家的文章风骨,到梁启超“史界革命”的学术突破,无不渗透着《史记》的精神血脉。

社会镜像:历史与人性的多维透视

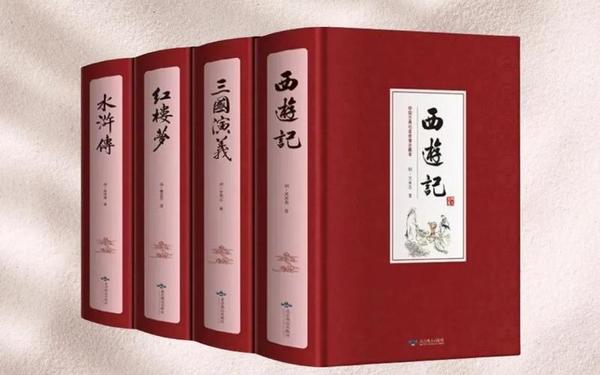

四大名著构成了观察中国社会的棱镜。《水浒传》以108位好汉的聚义离散,折射出“”的社会机理。施耐庵笔下的江湖世界,既有“路见不平拔刀相助”的侠义精神,也暗含农民起义的历史宿命。这种矛盾性在20世纪被茅盾阐释为“封建社会崩溃前夜的众生相”,成为理解中国传统社会结构的重要切口。

《儒林外史》则以锋利的讽刺笔法,剖开科举制度下的精神痼疾。吴敬梓创造的“范进中举”“严监生点灯”等经典场景,不仅具有文学典型意义,更揭示了制度异化对人性的摧残。这种批判精神在晚清《官场现形记》中得到延续,形成中国文学特有的“士林批判”传统。

哲学智慧:东方思维的深层密码

道家经典《道德经》用五千言构建了“道法自然”的宇宙观,其“柔弱胜刚强”的辩证思维,在现代管理学中焕发新生。日本企业家稻盛和夫将“上善若水”融入经营哲学,新加坡将“治大国若烹小鲜”写入治国方略,印证着东方智慧的世界性价值。

《曾国藩家书》则将儒家修身理念具象化为1469封家信,从“黎明即起”的生活细节到“持敬守静”的修养功夫,构建了传统士大夫的精神图谱。这种将道德理想融入日常实践的智慧,在当代家庭教育中依然具有启示意义,正如费孝通所言:“家书文化是理解中国人生活的显微镜。”

现代价值:经典文本的当代转化

在全球化的今天,中国名著正在经历创造性转化。《孙子兵法》的“知己知彼”战略思想被哈佛商学院纳入案例库,克劳塞维茨在《战争论》中赞叹其“超越时空的军事哲学”。这种跨文化对话在马尔克斯《百年孤独》与《红楼梦》的魔幻现实主义共鸣中达到新的高度,哥伦比亚作家曾坦言“曹雪芹的叙事魔法启发了拉美文学爆炸”。

数字技术为经典传播开辟新径,如“微信读书”平台数据显示,《活着》《平凡的世界》等现当代名著占据2024年度电子书借阅榜前列。但学者李泽厚提醒:“快餐式阅读可能消解经典的深层价值,我们需要建立传统阐释学与数字人文的结合范式。”

站在文明互鉴的历史节点,中国名著不仅是民族的精神遗产,更是构建人类命运共同体的文化资源。未来研究可向三个维度拓展:一是经典文本的跨媒介叙事研究,二是东方智慧在全球治理中的应用转化,三是青年群体接受机制的代际变迁。正如斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中所言:“真正伟大的文明,既能守护自身的精神火种,又能照亮人类共同的未来。”