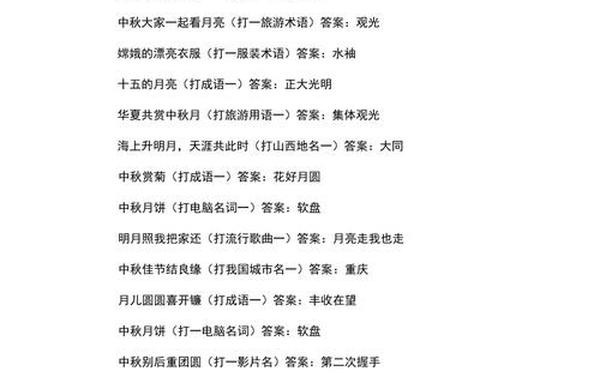

中秋节灯谜的创作根植于中华传统文化,常以历史人物、诗词典故为线索。例如,“明月照我还”谜底为明代文学家“归有光”,既暗含“月”的意象,又呼应诗人思乡之情;而“举杯邀明月”对应“赏光”这一礼貌用语,巧妙化用李白诗句,展现古代文人的浪漫情怀。此类灯谜通过拆解文字或谐音双关,将文学经典与生活智慧相融合,成为传承文化的重要载体。

从历史脉络看,灯谜在南宋时期与元宵节赏灯活动结合,明清时达到鼎盛。如《清嘉录》记载的苏州灯谜会,谜题涵盖经史典籍与市井生活。这种传统延续至今,例如“嫦娥下凡”对应“月季花”,既保留神话色彩,又赋予植物以拟人化想象。灯谜的演变轨迹,折射出中华文化从精英阶层向民间普及的过程,成为跨越时空的“文化密码”。

二、现代元素与生活意趣

当代灯谜创作积极融入科技与生活元素。如“中秋月饼”谜底为电脑术语“节点”,以食品形态类比数据结构的连接点;“月有阴晴圆缺”对应经济学“自负盈亏”,将自然现象与市场规律结合,体现跨学科思维。这些谜题既保留传统谜语的拆解逻辑,又注入时代气息,吸引年轻群体参与。

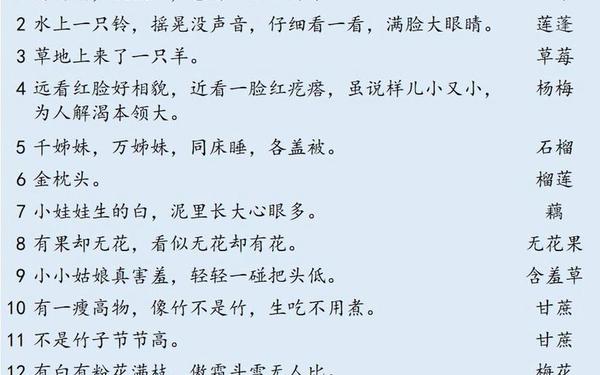

在生活化表达上,灯谜常以日常物品为谜面。例如“平日不思,中秋想你”指向月饼,通过拟人化手法凸显节日情感;“高高个子身穿青,脸儿金黄笑盈盈”描绘枇杷形态,将水果特征转化为趣味谜面。此类创作拉近了传统文化与现代生活的距离,使猜谜活动成为家庭互动、儿童启蒙的生动载体。

三、地域特色与民俗融合

不同地区的灯谜常融入地理标志与方言特色。如“海上升明月”对应山西地名“大同”,以诗句勾勒地域景观;“中秋的月亮”谜底为“太原”,利用“太”与“圆”的语义关联展现城市文化符号。此类谜题既考验知识储备,也强化地域认同,成为地方文化传播的独特形式。

民俗元素的注入进一步丰富了灯谜内涵。福建地区将中医药知识编入谜题,如“当归”对应“举头望明月”,在节日活动中普及药材功效;潮汕地区的“文润潮安·元宵灯谜会”则结合春晚节目、时政热词设计谜面,实现传统与现代的共振。这种融合使灯谜功能,成为传承非遗、凝聚社区的文化纽带。

四、文化传承与社会价值

灯谜作为文化教育工具,具有多重社会价值。丹阳市连续36年举办元宵灯谜会,通过“万善塔传说”等本土题材谜题,激发青少年对地方史的兴趣;西区街道将“学习强国”内容融入灯谜竞猜,使党史名词、法律知识在互动中深入人心。这种寓教于乐的模式,为传统文化教育提供了创新路径。

从社会心理学视角看,猜谜活动通过“协作解谜—获得奖励”机制增强人际互动。宁德中医院的职工灯谜会、繁昌区的亲子猜谜活动,均通过团队合作提升凝聚力。研究显示,此类文化活动能显著提升参与者的文化认同感与集体归属感,为社区治理与文化振兴提供实践参考。

中秋节灯谜作为跨越千年的文化符号,既承载着“花好月圆”的情感寄托,也通过持续创新焕发时代活力。未来研究可进一步关注数字化传播对灯谜形态的影响,例如虚拟现实技术如何还原“月上柳梢”的古典意境,或人工智能创作对传统谜语逻辑的挑战。建议文化机构将灯谜与研学旅行、非遗保护相结合,例如开发“诗词谜语地图”等互动项目,让传统文化在解谜的智慧火花中生生不息。