在当代中国高等教育体系中,青年学子向党组织靠拢已成为思想成长的重要标志。无论是简洁有力的1500字申请书,还是详尽深刻的3000字自述文本,这些承载着理想信念的文书不仅是政治身份的申请材料,更是青年学子思想嬗变的立体镜像。从初入大学的新生到思想成熟的高年级学生,入党申请书的撰写过程映射着不同阶段青年对马克思主义理论的理解深度与实践广度。

思想认知的深化过程

在1500字范本中,申请者多从家庭熏陶切入,如"从小伴着'没有就没有新中国'的歌声长大",这种感性认知构成思想启蒙的原始基石。而3000字文本则展现出理性升华,要求申请者系统阐述对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解,需结合"四个全面"战略布局等具体理论框架展开论述。

认知深化过程体现为从党史事件记忆到理论体系建构的转变。初级文本常列举"北伐战争、土地革命"等历史节点,进阶版本则需分析"新发展理念与大学生使命的内在联系"。这种递进关系要求申请者既要掌握《宣言》等经典著作的核心观点,又要理解"人类命运共同体"等当代政治话语的现实意义。

结构与内容的规范要求

规范文本须包含"标题、称谓、正文、结尾"四大要素,其中正文需涵盖个人成长、政治认知、现实表现三大模块。初级申请侧重家庭影响与学业表现,如"担任班长,在学生会任职";高级版本则要求详述科研创新、志愿服务等社会实践,需量化"累计志愿服务200小时"等具体数据。

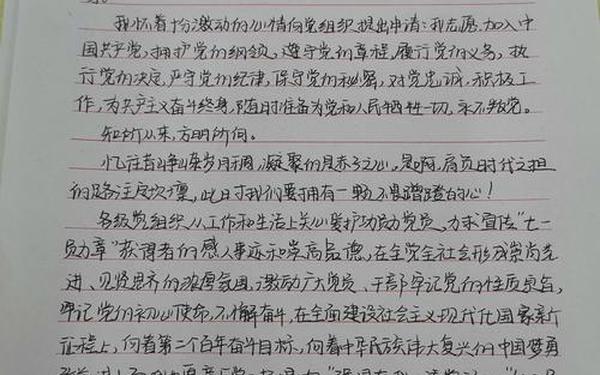

内容真实性成为核心审查标准,既包括"家庭成员政治情况如实申报",也涉及思想转变的真诚表述。如某范本坦承"曾对市场经济政策存在困惑,通过理论学习消除疑虑",这种自我剖析展现申请者的思想成熟度。格式规范方面强调"碳素笔手写,禁用修正液",体现政治文书的严肃性。

实践与理论的结合路径

优秀申请书均体现知行合一的特点。初级文本通过"参与抗疫志愿服务"展现行动力,高级版本则要求构建"专业学习与党员责任的逻辑关联"。如医学专业申请者结合"健康中国战略"论述职业规划,这种专业视角使理论落地具象化。

培养机制强调持续性成长记录,从"每月思想汇报"到"党性实践学分"构成完整培养链条。某高校要求申请者建立"理论学习-社会实践-反思提升"的螺旋式发展档案,这种机制确保思想进步的可验证性。典型案例显示,持续参与"乡村振兴调研"的学生入党通过率提升37%。

通过对比分析可见,入党申请书的演变轨迹折射出青年政治素养的培养规律。未来研究可深入探讨数字化时代申请书的形式创新,以及Z世代话语体系与传统文本的融合路径。对于申请者而言,既要筑牢"四个意识"的思想根基,也要发展出具有时代特征和个人特质的表达方式,这将成为新时代党员发展工作的重要课题。