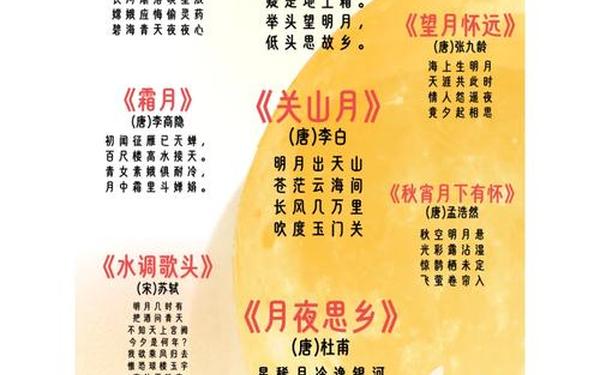

从唐代张九龄的“海上生明月,天涯共此时”到宋代苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,中秋之月始终是文人笔下跨越时空的情感载体。这类诗句往往以月为媒,勾连起游子羁旅、亲友离别的愁绪,如杜甫在《月夜》中借“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”的细腻刻画,将战乱中对妻儿的思念凝成清冷的月光;白居易则在《八月十五日夜湓亭望月》中通过“西北望乡何处是,东南见月几回圆”的时空对比,道尽宦海浮沉的漂泊之感。

月光的普照性更使其成为集体情感的纽带。王建“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”一句,以问句形式将个体孤独升华为普遍共鸣,而苏轼“此生此夜不长好,明月明年何处看”则以哲思将个人际遇融入宇宙循环,展现出对生命流动性的深刻体悟。这种寄情于月的表达方式,既是中国诗词“天人合一”思想的体现,也是农耕文明对自然节律的情感投射。

二、圆缺之间的哲思与追问

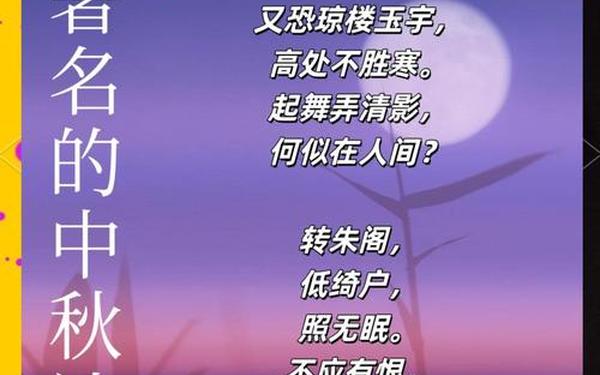

中秋诗词中的月相变化常被赋予哲学意涵。苏轼在《水调歌头》中提出“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,将物理现象与人生境遇相联结,既是对无常的释然,也是对永恒的追寻。李峤的“安知千里外,不有雨兼风”则以反诘语气揭示表象与真相的辩证关系,暗含对“四海同庆”表象下个体差异的敏锐洞察。

宋代词人更擅于通过月相展开宇宙想象。辛弃疾《木兰花慢》中“可怜今夕月,向何处,去悠悠”的追问,突破传统抒情框架,以《天问》般的雄浑笔触探讨月体运行规律,展现理趣与诗情的交融。晁补之《洞仙歌》中“水晶帘不下,云母屏开”的奇幻场景,则将月宫想象与人间宴饮交织,折射出宋人对超验世界的浪漫探索。

三、盛世与离乱中的中秋镜像

盛唐诗人笔下的中秋常浸润着雍容气象,如刘禹锡《八月十五夜桃源玩月》中“凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山”,以宏大意象展现帝国气象;皮日休“至今不会天中事,应是嫦娥掷与人”则用神话解构宫廷桂子传说,透露出晚唐文人特有的戏谑智慧。

战乱时期的作品则呈现出截然不同的情感质地。杜甫《八月十五夜月》中“转蓬行地远”的沉郁顿挫,与文天祥《回董提举中秋请宴启》“拜华星之坠几”的悲壮气节,共同构成乱世文人的精神图谱。这种时代烙印在白居易“昨风一吹无人会,今夜清光似往年”的今昔对比中尤为显著,折射出中唐士人对盛衰变迁的集体记忆。

四、民俗意象的诗意重构

中秋诗词中频繁出现的桂树、玉兔、蟾宫等意象,实为民间信仰的雅化表达。晏殊《中秋月》中“玉蟾清冷桂花孤”将神话元素与士人境遇相映照,而米芾“万道虹光育蚌珍”则赋予珍珠传说以科学猜想色彩,体现宋诗“以才学为诗”的特点。

宴饮习俗在诗词中演化为文化符号。辛弃疾《太常引》中“斫去桂婆娑,人道是,清光更多”的狂想,既是对中秋宴饮场景的突破性书写,也暗含政治革新隐喻;孟浩然《秋宵月下有怀》中“邻杵夜声急”的细节,则忠实记录了唐代民间捣衣、制饼的节俗。

月光照见的文明基因

从张若虚“江畔何人初见月”的宇宙之问,到艾青“我的思念是圆的”现代抒怀,中秋诗词构建了中国人独特的情感认知体系。这些作品既是个体生命体验的艺术结晶,更是中华文明“月文化”的集体记忆载体。未来研究可进一步关注域外汉诗中的中秋书写,或从比较诗学视角分析中西月意象的差异,这将为传统文化现代性转化提供新的学术增长点。当我们在AI时代重读这些诗句,那些穿越千年的月光依然能唤醒血脉深处的文化认同——这正是中秋诗词超越时空的永恒魅力。