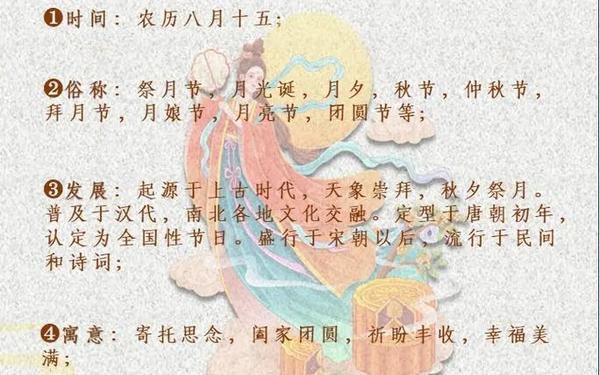

中秋节作为农耕文明的精神投射,其起源可追溯至上古先民对月相的原始崇拜。考古证据显示,殷商甲骨文中已有“月”的象形字,《周礼》更明确记载“中秋夜迎寒”的祭祀活动。早期中秋并非固定节日,而是作为秋分时节的“祭月节”存在,直至汉代因历法调整,才将节期固定在农历八月十五,此时正值三秋之半,月相圆满,形成“月夕”的核心意象。

唐代是中秋节定型的转折点,《唐书·太宗记》首次以官方文本确立“八月十五中秋节”。这一时期,文人群体将神话叙事融入节俗,嫦娥奔月、吴刚伐桂等传说通过诗歌传播,使中秋节从农耕祭祀升华为具有浪漫色彩的文化符号。白居易《八月十五日夜禁中独直》中“三五夜中新月色,二千里外故人心”的诗句,展现了赏月活动的情感寄托功能。宋代商品经济繁荣推动节俗世俗化,《东京梦华录》记载汴京中秋夜“贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月”的盛况,月饼作为节令食品首次出现。

二、文化符号的层累建构

圆月意象在中秋文化体系中具有多重象征意义。从自然崇拜角度看,《礼记·祭义》载“郊之祭,大报天而主日,配以月”,揭示月亮作为阴阳平衡载体的哲学内涵。社会学视角下,苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的名句,将天体运行与人间亲情联结,构建起“月圆人圆”的集体心理范式。

民俗仪式强化了符号的现实渗透力。江南地区“树中秋”习俗中,儿童持彩灯结伴游街,灯影与月辉交织形成流动的视觉符号;岭南“烧塔”仪式用碎瓦垒砌九层塔身,火焰象征丰收与兴旺。这些实践将抽象文化概念转化为可感知的具象行为,使中秋节成为承载集体记忆的文化装置。

三、习俗实践的时空演变

传统节俗在历史长河中呈现动态调适特征。祭月仪式从周代天子专属的“夕月坛”祭祀,逐渐演变为家庭院落中的女性主导活动,《帝京景物略》记载明代“家家设月光位,向月供而拜”。月饼制作技艺的演变更具典型性:宋代“小饼如嚼月”的糖油面点,经元代融入奶酥工艺,至明清形成京式、广式、苏式三大流派,现代更出现冰皮、流心等创新品类。

地域差异造就丰富的习俗谱系。江南水乡的“走月”习俗衍生出桥梁“走三桥”祈福仪式;客家人“杀鸭吃芋”暗含驱邪纳吉之意;台湾地区将烤肉发展为全民活动,形成独特的节庆经济。这些变异体现着文化传统在地理空间中的创造性转化。

四、现代转型的多元路径

全球化背景下,中秋节呈现传统再造与跨界融合的双重趋势。数字技术催生“云赏月”等新型参与方式,2023年某直播平台中秋专题吸引超2亿人次线上共赏“超级月亮”。文化创意产业推动符号转化,故宫博物院推出的“千里江山月”主题月饼,将《千里江山图》元素融入食品设计,实现传统文化IP的增值。

跨文化传播中产生有趣的涵化现象。韩国“秋夕”保留祭祖扫墓传统,日本“月见团子”堆叠十五层对应满月;新加坡河畔年度灯展将嫦娥形象与鱼尾狮并置,形成文化混杂的新景观。这些变异既考验文化本真性的边界,也证明传统节日的生命力在于持续再创造。

五、当代价值的重构探索

作为非物质文化遗产,中秋节的存续面临现代性挑战。城市化进程削弱家族聚居基础,但反向催生“月光快闪”“诗词吟诵会”等新型公共文化空间。年轻群体通过汉服祭月、国潮市集等亚文化实践,实现传统符号的青春化表达,某电商平台数据显示,2024年中秋前两周“新中式”月饼礼盒销量同比激增240%。

学术研究领域呈现跨学科拓展态势。文化人类学者关注节俗变迁中的权力关系重构,社会学研究揭示月饼馈赠网络中的差序格局维系功能。未来研究可深入探讨数字媒介如何重塑节庆仪式感,以及气候变化对“赏月”这一核心习俗的潜在影响。

中秋节从农耕时代的月神祭祀,演变为贯通古今的文化综合体,其发展轨迹折射出中华文明特有的延续性与包容性。在现代化进程中,节日既要守护“天涯共此时”的情感共同体,也需构建适应当代生活的表达形式。或许正如费孝通所言,文化自觉不在于固守传统形制,而在于理解其生成逻辑并创造性地发展,这正是中秋节给当代人的重要启示。未来的中秋节,既是传统文化的存储器,更应成为创新基因的孵化器,在守护与变革的张力中持续焕发生机。