在一年级的语文教学中,仿写句子是培养学生语言表达能力和逻辑思维的重要工具。以“我多想去看看”和“什么喜欢什么”这类句式为核心的仿写练习,不仅贴合儿童认知特点,还能通过生活化场景激发学生的想象力。这类句子结构简单、节奏感强,例如“小鸟喜欢在树上唱歌”“小猫喜欢追着蝴蝶跑”,既便于学生理解语法关系,又能通过具象化的事物关联积累词汇。研究表明,一年级学生通过仿写建立的语言框架,能为其后续的写作能力奠定基础。

一、基础句式结构解析

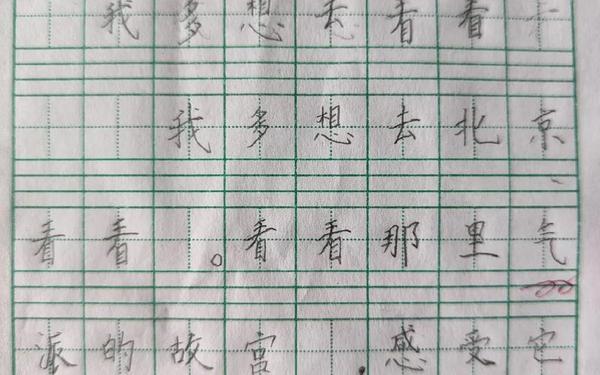

“我多想去看看”和“什么喜欢什么”的句式具有鲜明的语言特征。前者通过主谓结构表达愿望,后者通过主谓宾结构描述事物关系。例如,“我多想去看看大海”中,“我”是主语,“看看”是动作,“大海”是目标对象,这种结构帮助学生理解句子的逻辑顺序。教师需引导学生分析例句中的成分,如《火烧云》课后让学生模仿“颜色极多、形状丰富”的特点描写其他景物,强化对形容词和比喻手法的掌握。

从认知心理学视角看,这类句式符合儿童“从具体到抽象”的思维发展规律。例如,“西瓜喜欢晒太阳”将植物拟人化,既贴近生活经验,又能通过拟人修辞激发学生的情感共鸣。教学实践中,可通过拆分句子成分(如“谁+喜欢+做什么”)、替换关键词(如“小狗喜欢骨头”“妹妹喜欢跳舞”)等方式,帮助学生掌握句式规律。

二、兴趣引导与情境创设

兴趣是仿写教学的核心驱动力。教师需结合学生生活场景设计练习,例如观察校园中的动植物后仿写“蚂蚁喜欢排队搬家”“桂花喜欢散发香味”。通过多媒体展示动态画面(如四季变化、动物行为),学生能更直观地感知描述对象的特点,进而模仿例句进行创作。例如,用《荷叶圆圆》的句式仿写“苹果红红,他对大树说:‘我是秋天’”,将抽象的季节转化为具体形象。

家长的参与同样关键。例如,在家庭活动中引导孩子描述“爸爸喜欢喝茶”“金鱼喜欢吐泡泡”,既能巩固课堂知识,又能增强亲子互动。研究显示,家庭环境中高频的语言输入能显著提升学生的仿写质量。采用游戏化教学(如“句子接龙”“角色扮演”)可降低学习压力,例如让学生扮演“喜欢唱歌的小鸟”或“喜欢跑步的小马”,通过动作表达深化对句式的理解。

三、分层教学与能力进阶

针对学生能力差异,仿写练习需设计阶梯式任务。初级阶段可从填空式仿写入手,例如“______喜欢______”,提供选项(如“小猫/鱼”“太阳/发光”)降低难度;中级阶段要求学生自主选择主语和宾语,如“雪花喜欢______”“______喜欢跳舞”;高级阶段则鼓励扩展复杂句式,例如加入时间、地点状语:“清晨,露珠喜欢在叶子上打滚”。

从心理学角度看,分层教学能有效提升学生的自我效能感。例如,对能力较弱的学生,先完成“小狗喜欢______(骨头/奔跑)”的选择题,再过渡到自由创作;对能力较强的学生,可引入比喻或排比手法,如“星星喜欢眨眼睛,月亮喜欢讲故事,夜空喜欢披着黑毯子”。这种渐进式训练既能避免挫败感,又能激发创造力。

四、跨学科融合与拓展应用

将仿写与其他学科结合可增强学习趣味性。例如,在科学课上观察蚕宝宝后,仿写“蚕宝宝喜欢啃桑叶”;在美术课上绘制“春天”主题画作后,创作“小草喜欢穿绿衣,花朵喜欢戴彩帽”。这种跨学科联动不仅巩固语文知识,还能促进多元智能发展。

仿写可作为情感教育的载体。例如,通过“妈妈喜欢微笑”“老师喜欢鼓励我们”等句子,引导学生表达感恩之情。案例显示,某班级在母亲节活动中创作“妈妈喜欢______”的集体诗集,学生作品既包含“煮饭”“讲故事”等生活细节,也涌现出“拥抱”“说晚安”等情感化表达,显著提升了学生的共情能力。

总结与建议

“我多想去看看”和“什么喜欢什么”的仿写句式,通过结构解析、兴趣引导、分层教学和跨学科融合,能有效提升一年级学生的语言表达能力。未来研究可进一步探索仿写与数字技术的结合,例如利用AI生成动态例句,或通过虚拟现实创设仿写情境。教师需注重个性化指导,家长应提供丰富的语言环境,共同构建“观察—模仿—创新”的学习闭环。

教育实践表明,仿写不仅是语言工具,更是思维训练的载体。通过系统性教学设计和多元策略应用,学生能在掌握句式规律的发展观察力、想象力和情感表达能力,为终身学习奠定坚实基础。