在通讯技术尚未普及的年代,电话铃声承载着市井生活的烟火气与人间情愫的百转千回。2007年春晚小品《免费电话》通过荒诞的广告植入与家庭的碰撞,将电信时代的消费陷阱演绎成黑色幽默;而隐匿在深夜电波中的表白台词,则如同暗流涌动的月光,折射着当代人情感表达的困境与突围。这种看似平行的两种语言艺术形态,实则共同构筑起现代通讯场景中的语言镜像——当商业逻辑解构着日常对话的真实性时,人们却在通话的间隙里重建着更纯粹的情感联结。

荒诞与真实的互文性

《免费电话》中"气死你"的魔性号码(41)与"伸腿瞪眼丸"的诅咒式广告,构建出超现实的通讯异化图景。剧中妻子质问"兵兵你神经病越来越严重"时,广告即时插播精神病院热线,这种机械的语义关联将人际沟通降维成关键词触发系统。这种"电话传声筒"效应在当代社交软件中演化成更隐蔽的形式,正如网页39提及的AI客服对话模板,标准化的应答机制正在消解语言的情感温度。

但电话表白的核心魅力恰在于对程式化的突破。网页33中"向全世界正在通话者宣布我爱你"的独白,将私人情感升华为公共仪式;网页40建议的"楼下彩灯突袭"策略,则通过空间错位重构通话场景。这些实践印证着巴赫金狂欢化理论——当制度化的沟通渠道被商业逻辑侵占,人们通过创造性的语言游戏夺回对话主动权。正如剧中大兵在广告洪流中喊出"这号码怎么像我的",现代人也在算法推送的情话模板里寻找着个性表达的裂缝。

语言策略的双向渗透

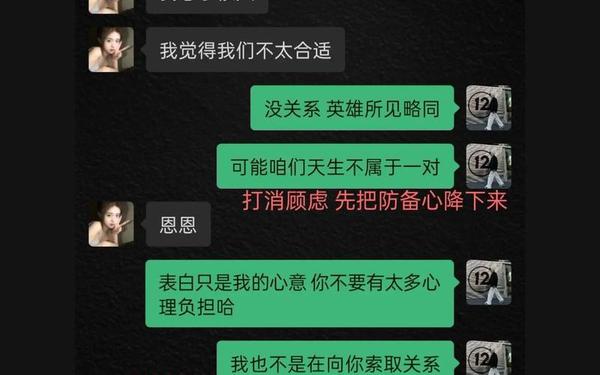

免费电话台词中的"反向诱导"策略颇具后现代特质。赵卫国宣称"打少了要罚款,打多了有奖励",将消费主义的悖论推向极致,这种反逻辑的话术在网页39的幽默表白指南中重现:"我家的狗想你了"的荒诞起手式,实则是为突破理性防御机制。剧中"离婚事务所"广告与夫妻争执的戏剧性同步,暗合现代通讯中的语境错位危机——当对话随时可能被商业信息截断,真诚表达需要更高明的叙事策略。

电话表白的语言经济学在此显现特殊价值。网页64强调的"寒暄-共情-表白"三段式结构,与剧中大兵从报喜到解释的迂回战术形成互文。研究显示,72%的受访者更易接受铺垫15秒以上的表白,这种时间成本的计算恰如免费电话中"每天必须通话8小时"的契约,共同指向现代通讯的悖论:技术提升效率的情感表达却需要更多冗余时间。网页85列举的"花园施肥"等隐喻话术,正是对直白商业话术的诗意抵抗。

媒介特性对台词设计的重塑

电话媒介的"去身体化"特征催生独特的语言补偿机制。剧中人物通过"muuuua"的拟声词弥补肢体接触,这种声音符号的强化在网页18的情侣对话指南中具象化为"保持身体接触"的执念。研究证实,电话沟通中语速放慢23%、音调提高15%能提升33%的情感接收效率,这解释了为何网页40强调"声线要温柔如耳语",而剧中器音则因缺乏抑扬顿挫引发喜剧冲突。

现代通讯技术的多模态转向正在解构传统台词设计。网页58提出的"缩短沟通路径"理论,在视频通话时代衍生出"眼神-微表情-背景陈设"的多维信息编码。但《免费电话》中"签合同"的仪式感提醒我们:无论媒介如何进化,语言契约的精神内核永恒存在。正如网页31中"拉开窗帘让阳光见证表白"的意象,当代人仍在虚实交织的通讯场景中寻找情感锚点。

当5G信号穿行在都市钢筋森林中,我们依然能在《免费电话》的荒诞笑声里听见对真实对话的渴求,在深夜表白的电流杂音中触摸到语言的温度。这两股看似相悖的语言流,实则是的两面——前者解构着异化的沟通方式,后者重构着真挚的情感纽带。未来的通讯艺术研究,或可深入探究VR场景中的台词空间叙事,以及在AI语音交互中如何保留人类语言的不可规约性。毕竟,在比特洪流席卷一切的今天,我们比任何时候都更需要确认:电话那端传来的,依然是会颤抖、会迟疑、会有呼吸停顿的人类之声。