《陈太丘与友期行》作为《世说新语》的经典篇章,以其精炼的叙事承载着厚重的道德意蕴。这个不足百字的故事,通过陈太丘与友人的失约事件,以及七岁元方的应对,构建了一个多维度的讨论场域。在当代语文教育中,该文本已成为培养学生文言阅读能力与传统文化认知的重要载体。不同版本的教材注释、阅读设问及参考答案的差异,恰似一面三棱镜,折射出传统文化现代阐释的复杂光谱。

文本解读的多维镜像

故事表层展现的"守信"主题,在历代注疏中呈现出丰富的阐释层次。南朝刘孝标注引《陈寔别传》,强调"清妙有识"的家风传承;宋代朱熹《小学集注》则侧重"礼"的规范意义。现代学者王荣生指出,元方"入门不顾"的举动,既体现了魏晋名士的率真风度,也暗含对成人失范行为的道德审判。

在人物关系建构上,友人从"非人哉"的怒斥到"惭"的情感转变,形成了完整的道德觉醒弧线。这种戏剧性转折,与陈太丘"舍去"的决绝态度形成镜像对照。台湾学者柯万成研究发现,该叙事结构中暗含着"三度空间":物理空间(中门外)、心理空间(尊卑秩序)、空间(信义准则)的立体交织。

对比阅读的阐释张力

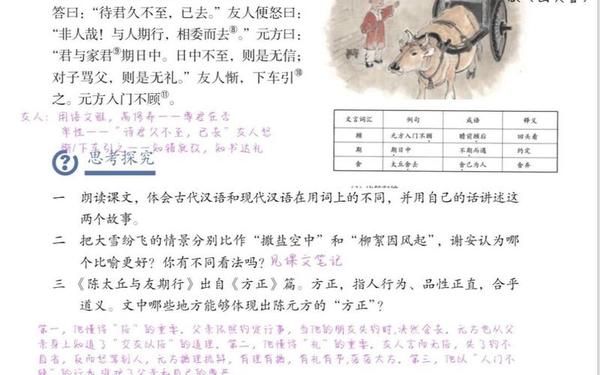

人教版与部编版教材的注释差异,凸显了文本阐释的时代性演变。对"尊君在不"的训释,前者侧重语法分析,后者强化交际语境还原。这种差异映射出文言教学从"语言工具论"向"文化功能论"的范式转换。比较沪教版"探究友人态度转变原因"与苏教版"评价元方行为"的设问差异,可见前者侧重文本细读,后者注重批判思维培养。

参考答案设计的差异性更值得玩味。某版教参将元方行为定性为"坚守原则",另一版本则批评"失于礼节"。这种分歧实质反映了传统现代化过程中的价值碰撞。北师大教授郑国民认为,这类开放性设问的答案设计,应当建立"理解层"(文本本义)与"阐释层(现代转化)"的区分框架。

教学实践的重构

在课堂实践中,该文本常被用作诚信教育的经典案例。但南京特级教师黄玉峰提醒,简单的是非判断可能消解文本的复调性。他建议采用"角色置换法",让学生分别代入陈太丘、友人、元方视角,体会魏晋时期特殊的"名教"与"自然"之辩。这种教学策略,使古典文本获得了与现代生命体验对话的可能。

深圳某重点中学的对比教学实验显示,将本文与《论语·学而》"信近于义"章对读,能有效提升学生的思辨能力。学生通过辨析"信"的绝对性与情境性,逐步理解传统文化中的"经权之辩"。这种教学创新,使文言文学习超越语言训练层面,成为价值观建构的思维操练场。

在这个信息过载的时代,《陈太丘与友期行》的微型叙事依然焕发着持久的思想魅力。不同版本的阅读答案差异,恰似文化基因解码过程中的多态性呈现。未来的文言文教学研究,或可借鉴接受美学理论,建立"文本原意—编者意图—读者阐释"的三维分析模型。当教育者能自觉审视参考答案背后的价值预设,古典文本才能真正成为连通古今的文化桥梁,在年轻一代心中播下思辨的种子。