每个孩子都像一颗独特的星星,拥有属于自己的光芒。对于六年级学生而言,“我的拿手好戏”不仅是展现个性的窗口,更是成长历程的缩影。这一主题要求学生在生活中挖掘自己最擅长的技能,并通过具体事例呈现其习得过程与情感体验。

兴趣的萌芽与坚持的动力

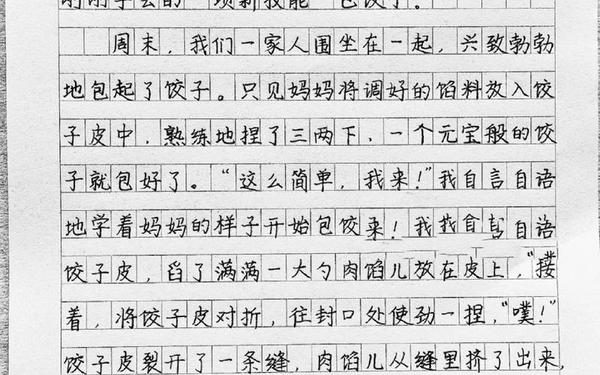

拿手好戏往往源于兴趣的萌芽。例如网页1中提到的包饺子,源于对母亲手艺的观察与模仿;网页15中做泡菜的故事,则起源于对韩国文化的兴趣。这些案例表明,兴趣是技能发展的原动力。正如教育学者指出的:“儿童的特长培养应基于自然兴趣,而非功利目标。”学生在选题时,需回溯技能与自身生活的关联,例如是否因家庭环境、偶像影响或偶然契机而产生兴趣。

技能习得的阶段性与成长性

从“笨拙尝试”到“游刃有余”,技能的提升往往经历三个阶段:模仿、练习与创新。如网页59中拼乐高的过程,学生从“零件散乱”到“作品完美”,展现了耐心与坚持的重要性;网页40的范文《三招挑西瓜》则通过“失败—总结—成功”的叙事结构,强调了经验积累的价值。教师在指导时,可建议学生用时间线串联事件,例如“第一次尝试→反复练习→突破瓶颈→展示成果”,使文章更具层次感。

二、结构与叙事技巧的运用

一篇优秀的作文需要骨架与血肉的结合。对于“拿手好戏”这类主题,清晰的逻辑框架与生动的细节描写缺一不可。

倒叙与悬念的叙事策略

打破平铺直叙的传统结构能增强文章吸引力。如网页68建议的题目《三招挑西瓜》《单手还原魔方》,通过设置悬念引发读者兴趣;网页40的范文以“商店里的笔记本”为切入点,用倒叙手法引出读书笔记的练习过程。学生可尝试在开头设计场景化描写,例如“厨房里飘来焦糊味,我的拿手好戏差点演砸了”,再回溯练习经历。

正侧结合的场景渲染

除了直接描写技能本身,侧面烘托更能突显“拿手”的特质。网页73强调“观众反应”的描写价值,例如同学惊叹的表情、家人的掌声等;网页15中姥姥从质疑到赞叹的态度转变,既强化了技能效果,又增添了情感温度。教师可引导学生模仿《月光曲》中的联想式描写,将技能展示与感官体验结合,例如“琴声如溪水流淌,妹妹托着腮听得入神”。

三、描写手法与情感表达

细节是文章的灵魂,而情感则是共鸣的核心。六年级学生需学会用多元手法将抽象技能转化为具象画面。

动作分解与感官激活

以网页1的包饺子为例,“放馅→合皮→弯角→粘边”等分解动作,配合“面皮在手中折叠”的触觉描写,让读者仿佛亲眼目睹过程。再如网页59中骑自行车的练习,“扶龙头→踩踏板→加速→摔倒”的循环,结合“风拍打脸颊”的体感,生动再现了笨拙与坚持。教师可建议学生用“首先……接着……然后……”的句式拆分步骤,并融入视觉(色泽)、听觉(声响)、嗅觉(香气)等描写。

情感起伏与心理刻画

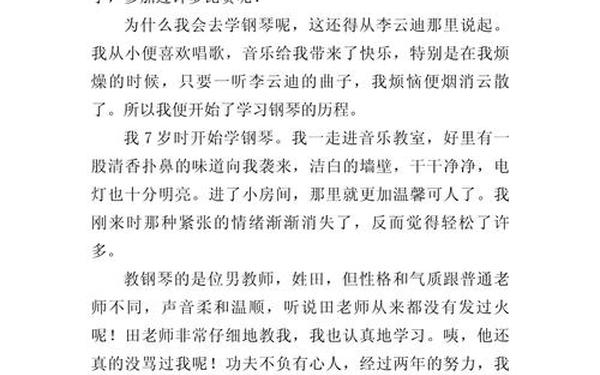

技能习得过程中的挫折与喜悦是文章的情感支点。网页29的教学案例提到,学生需写出“独特感受”,例如练习钢琴时“手指酸痛却不愿放弃”的矛盾,或比赛获胜后“如释重负的泪水”。网页63的演讲范文通过“紧张—自信—自豪”的情绪变化,展现了心理成长轨迹。教师可指导学生用比喻表达情感,例如“失败像一块巨石压在心头,成功时又如蝴蝶破茧而出”。

四、挑战突破与成长启示

拿手好戏不仅是技能展示,更是自我突破的见证。文章结尾需升华主题,提炼技能背后的成长意义。

困难克服与毅力培养

几乎所有范文都包含“突破瓶颈”的环节。例如网页59中拼乐高“反复失败二十多次”,网页40的读书笔记从“抄写全文”到“创新写作”,印证了“玉汝于成”的道理。学生可借鉴这种“问题—解决”模式,例如描述某次表演失误后如何调整心态,最终获得认可。

技能迁移与生活启迪

拿手好戏的价值往往超越技能本身。如网页15的泡菜制作让学生理解“饮食文化”,网页1的包饺子增进了亲子互动。教师可引导学生思考技能对性格的影响,例如舞蹈培养自信、绘画提升观察力。网页22的提纲建议在结尾关联未来,例如“愿用画笔记录更多美好瞬间”。

总结与建议

“我的拿手好戏”通过个人经历传递成长哲理。在写作中,学生需兼顾叙事结构、细节描写与情感升华,使文章既有血肉又有灵魂。未来可尝试将技能与跨学科知识结合,例如探究烘焙中的化学原理或书法中的美学规律,让拿手好戏成为探索世界的起点。正如教育家杜威所言:“教育即生活”,这项练习不仅是写作任务,更是一次自我发现的旅程。