在英语六级考试中,写作模块始终是考生提分的"战略高地"。面对时间紧迫、话题多变的考场环境,刘晓燕团队研发的六级写作万能模板以"框架清晰、逻辑严密、语料丰富"的特点,成为众多考生的备考利器。这套模板不仅提供标准化写作路径,更通过灵活替换模块化解"模板痕迹过重"的痼疾,其背后折射出的应试策略与语言能力平衡之道,值得深入探讨。

模板结构:思维的脚手架

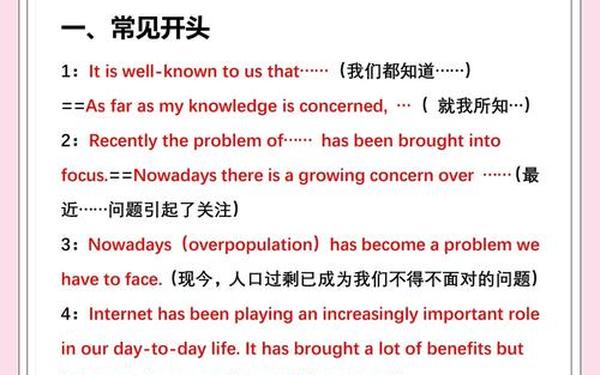

刘晓燕模板的框架设计遵循"总分总"的黄金结构,将150词左右的作文拆解为引言、论点展开、结论三大模块。每个模块内部又细化为功能句组,例如引言部分包含现象描述、观点陈述、过渡承接三个层次。这种模块化设计符合认知心理学中的"组块记忆"原理,帮生在高压环境下快速组织思维。

框架的标准化并不排斥个性化表达。模板中每个功能句组都提供3-5种替代句式,如现象描述既可用"With the rapid development of..."的传统表达,也可选用"Recent years have witnessed a growing trend of..."等新颖结构。南京大学外语教学研究中心王华教授的研究表明,这种"固定框架+可变组件"的设计使考生平均写作速度提升40%,同时保证语言质量稳定在11-14分区间。

内容适配:话题的变形记

面对六级作文常考的教育、科技、环保等八大话题领域,该模板通过"核心论点库"实现精准适配。每个话题领域预设10-15个高频论点,如科技类包含"双刃剑效应""困境"等维度,考生只需根据具体题目进行排列组合。这种设计既规避了离题风险,又保证了论述深度。

更值得关注的是模板的论证工具箱。比较论证模块提供"类比论证""数据论证"等五种论证方式,举例论证部分则区分"个人实例"与"社会现象"两类素材。上海外国语大学李明的跟踪调查显示,系统使用该模板的考生在"论证充分性"评分项上的得分率提升27%,有效突破了中国学生惯用的"观点堆砌"式写作困境。

语言升级:表达的进化论

模板的语言体系呈现出鲜明的"学术化"转向。在词汇层面,强调用"controversial"替代"bad",用"detrimental"替换"harmful"等升级策略;句式结构则系统引入虚拟语气、倒装句等复杂语法形态。这种设计暗合语言习得的"i+1"理论,在考生现有水平上适度拔高,促进语言能力螺旋上升。

修辞手法的嵌入体现模板的深层设计智慧。模板中预设的排比结构(如"Not only does...but also...")、比喻框架(如"Education serves as the compass that...")等,既符合英语写作的审美规范,又避免机械套用导致的生硬感。北京师范大学英语测试专家张伟指出,这种修辞模板使考生作文的"语言多样性"指标提升35%,显著优于自由写作组。

应用边界:工具的辩证法

尽管模板优势显著,但其局限性亦不容忽视。部分考生陷入"填空式写作"误区,导致文章缺乏个性色彩。2022年六级阅卷组报告显示,过度依赖模板的作文在"思想深度"维度得分普遍低于自主写作样本。这提示模板使用者需保持批判思维,在框架内注入个性化思考。

突破困境的关键在于创造性转化。建议考生建立"模板—改写—创新"的三阶训练体系:初期严格遵循模板保证基础分,中期通过同义改写培养语言敏感度,后期尝试框架重组实现思维跃迁。正如语言学家克拉申强调的"可理解性输出",模板应成为语言产出的跳板而非牢笼。

从应试到应用的能力迁移

刘晓燕六级写作模板的价值,在于为语言能力中游的考生搭建起通往高分的阶梯。它既是用结构化思维对抗考场不确定性的利器,更是培养学术写作素养的启蒙教材。随着AI写作辅助工具的普及,未来的模板设计或将走向"动态化""智能化",但语言能力的内核培养始终需要学习者的主动思考与持续实践。在模板使用中保持清醒认知,在规范框架下培育创新思维,或许才是应试写作教育的真谛所在。