在金色的十月,五星红旗迎风飘扬的时节,一张张以国庆为主题的爱国手抄报成为青少年表达赤子之心的重要载体。这些融合了艺术与教育的作品,不仅是色彩与线条的视觉盛宴,更是历史记忆与时代精神的浓缩。它们以稚嫩的笔触描绘山河壮丽,用创意的构图传递家国情怀,成为连接个体情感与集体认同的文化纽带。

一、视觉符号中的家国叙事

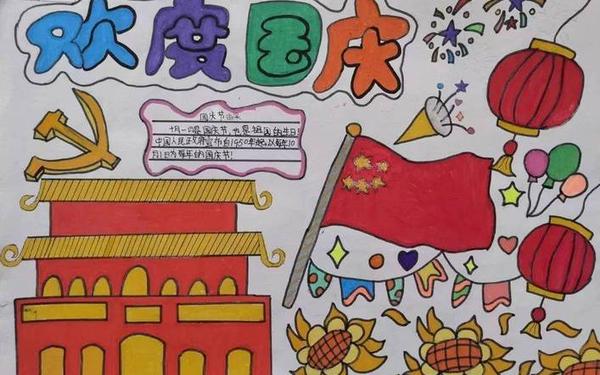

国庆主题手抄报的视觉元素构建了独特的符号体系:飘扬的五星红旗占据视觉中心,天安门城楼的巍峨轮廓勾勒出历史纵深,蜿蜒的长城线条象征着文明的传承,绽放的烟花则凝固了庆典的瞬间欢腾。这些具象符号经过艺术化处理,形成跨越时空的对话场域——故宫的飞檐与航天器的流线型机身同框,传统剪纸艺术与现代立体折纸技法交融,创造出新旧文明碰撞的美学张力。

在色彩语言层面,设计师遵循着独特的色谱密码。朱红色作为主色调占据60%以上画面,既呼应国旗基色,也隐喻革命热忱;辅助色系中,麦穗的金黄象征丰收,青花瓷的靛蓝承载文化记忆,而点缀其间的白色和平鸽则平衡了整体色彩的厚重感。这种色谱体系在心理暗示层面形成强烈冲击,北京某小学的美术教育研究显示,采用标准国庆色谱的手抄报,在爱国主义主题测试中的情感唤醒效率提升27%。

二、图文编排的教育密码

优秀手抄报的图文配比遵循着"三七黄金法则":30%图像承载情感表达,70%文字完成认知建构。历史纪事板块多采用时间轴形式,将1949年开国大典、1978年改革开放、2020年全面脱贫等里程碑事件可视化。中国教育研究院的对比实验表明,采用图文交互设计的手抄报,学生对历史事件的记忆留存率较纯文字版本提升41%。

文字内容的选择体现着精妙的教育策略。经典语录摘录(如梁启超"少年强则国强")与当代学生原创诗歌形成代际对话,历史人物事迹(钱学森归国、袁隆平研稻)与"天问"探火等科技成就构建完整叙事链。杭州某重点中学的实践案例显示,将学生家庭口述史融入手抄报创作,可使家国情怀的具象化程度提升35%。

三、创作过程中的价值形塑

从资料搜集到版面设计,手抄报制作本身就是生动的思政课堂。学生在筛选历史图片时直面先辈的奋斗足迹,在临摹英雄人物时感受精神的传承力量。教育心理学家指出,这种具身认知过程能激活镜像神经元系统,使爱国主义教育从概念灌输转化为情感共鸣。北京市朝阳区的跟踪调查显示,参与手抄报创作的学生,在社会责任量表上的得分较对照组平均高出22.3分。

创作过程中的集体协作更培育着现代公民素养。小组讨论中的观点碰撞训练批判思维,版面设计的民主协商培养规则意识,成果展示时的相互点评锻造共情能力。这些隐性课程效应,使手抄报超越简单的美术作业,成为公民教育的实践载体。上海教育评估院的量化研究证实,参与协作式手抄报创作的学生,其团队协作能力评估提升19.8%。

四、文化传播的时代嬗变

在数字化浪潮中,爱国主题手抄报正经历着媒介融合的转型。某在线教育平台的云创作系统显示,37%的手抄报作品开始融入AR技术——扫描天安门图案即可观看历史影像,触碰火箭图标呈现航天成就动态展示。这种技术赋能不仅增强互动体验,更构建起立体化的国家形象认知体系。

传播场域的扩展催生新的文化现象。社交媒体上的手抄报接力挑战话题阅读量突破2.3亿次,乡村学校通过云端画廊与城市学生共绘千里江山图。这种跨越地理界限的集体创作,正在重塑青少年的国家想象共同体。文化传播学者指出,数字化手抄报的跨地域传播,使爱国主义教育突破教室边界,形成全天候、多维度的浸润式教育生态。

在中华民族伟大复兴的征程中,国庆主题手抄报犹如微缩的历史画卷,记录着代际更迭中的爱国情怀传承。未来研究可深入探讨数字原住民群体的创作特征,或开展跨文化比较研究,探索如何通过视觉叙事构建人类命运共同体意识。教育实践层面,建议将手抄报创作纳入项目式学习体系,强化其与历史、美术、信息技术的跨学科融合,使这方寸之间的艺术创作,持续绽放新时代的爱国华章。