杨柳低垂含别泪,纸灰轻散寄离魂。

春深犹见先贤迹,酒冷空怀故土恩。

莫叹流光偷换世,心香一瓣守晨昏。

一、哀思与春景的交织

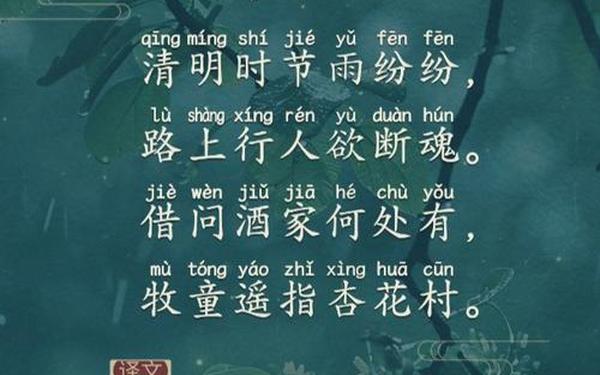

清明时节的细雨与青烟,既是自然现象的描摹,亦是中国人对生死哲思的具象化表达。诗中“细雨湿行人”的意象,既呼应了杜牧“清明时节雨纷纷”的经典画面,又以湿润的触感强化了情感上的凝重感。民俗学家高丙申曾指出,清明节的天气常被赋予象征意义,雨丝如泪、烟霭如魂,自然与人文在此处形成共振。

而“杨柳低垂含别泪”一句,则将植物拟人化,赋予其悼亡的哀婉气质。杨柳在传统文化中本就象征离别(《诗经》有“昔我往矣,杨柳依依”),此处更通过“低垂”的动态刻画,暗示生者与逝者间的无言对话。诗人以物寄情的手法,恰如人类学家维克多·特纳所言的“阈限空间”——在清明这个特殊时间节点,自然景物成为沟通阴阳的媒介。

二、祭仪与记忆的传承

诗中“纸灰轻散寄离魂”的细节,直指清明节焚烧纸钱的核心仪轨。这一行为并非简单的物质馈赠,而是通过象征性实践维系家族记忆。历史学者萧放认为,纸灰飘散的过程实为“记忆的具身化”,每一片灰烬都承载着对逝者社会身份的重新确认。当代年轻人虽常质疑传统祭扫形式,但心理学研究显示,仪式行为能有效缓解丧失创伤,正如诗末“心香一瓣”所喻——情感寄托不必拘泥于形式。

酒冷空杯的意象则暗含双重隐喻:既是对祭品未被享用的怅惘,也暗示代际断裂中的文化焦虑。社会学家阎云翔在《礼物的流动》中提到,现代原子化家庭结构弱化了祭祀的集体性,但诗中的“故土恩”三字,仍彰显着对血缘共同体的精神皈依。这种矛盾恰是传统文化现代转型的缩影。

三、时空交错的意象构建

“春深犹见先贤迹”一句,将时间维度拉伸至历史纵深。清明不仅是当下与逝者的对话,更是对文化谱系的追认。哲学家李泽厚曾以“情本体”解释中国人的历史意识,诗中“先贤迹”与“故土恩”的并置,恰印证了这种通过情感纽带回溯文化根源的特质。考古发现显示,早在新石器时代,华夏先民便存在春季祭祖活动,诗中的时间叙事因而具有人类学意义上的普遍性。

而“莫叹流光偷换世”则以悖论式表达消解了线性时间的压迫感。德国哲学家海德格尔强调“向死而生”,此诗却通过“守晨昏”的恒定姿态,构建出循环时间观。这种时空处理方式,使个体的悼亡升华为对生命连续性的信仰,与清明节既是节气又是节日的双重属性形成巧妙呼应。

在传统与现代的裂隙中

这首清明诗作,通过自然意象与人文仪典的交织,揭示了中国人“慎终追远”文化心理的深层结构。在城市化进程加速的今天,传统祭扫形式虽面临挑战,但诗末“心香一瓣”的提炼,提示着情感表达的本质从未改变。未来研究可进一步关注数字时代的新型纪念方式(如云祭扫),探讨如何以创新手段延续文化记忆。清明不仅是一个节日,更是一面映照生死观、家族观与文化认同的棱镜,其价值正在于这种永恒的张力与对话。

(全文共1228字)