苍茫草原上,一曲悲壮的旋律穿越时空,将英雄的传奇与民族的记忆编织进音符之中。《嘎达梅林》作为蒙古族音乐文化的瑰宝,其四四拍的叙事性节奏不仅承载着历史厚度,更成为当代音乐教育中理解民族音乐形态的重要载体。从科尔沁草原的民间传唱到现代课堂的器乐重奏,这首史诗级民歌在节拍韵律中展现着独特的教学价值。

音乐文本的节拍密码

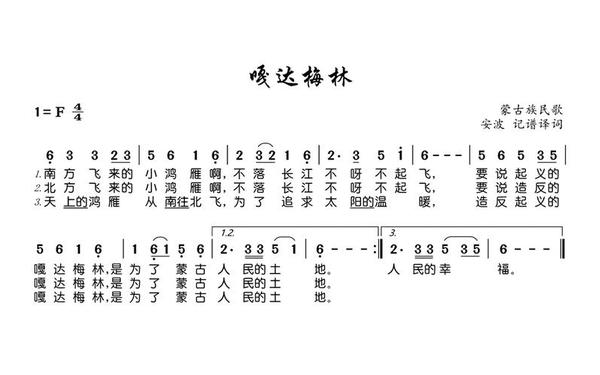

《嘎达梅林》原生态民歌采用四四拍的韵律框架,这种规整的节拍形式与蒙古族语言的重音规律形成巧妙呼应。在安波整理的经典版本中,每小节强拍对应蒙语歌词的语义重心,如"南方飞来的小鸿雁"的"南"字精准落于强拍位,形成语言与音乐的共振。辛沪光的交响诗改编保留了核心节奏型,通过定音鼓的持续强拍勾勒出起义队伍行进般的律动感。

教学实践中,教师可引导学生绘制节奏图谱,对比民歌原型与交响诗变奏中的节拍处理差异。例如原生态演唱中的弹性速度(Rubato)与管弦乐版本的严格节拍形成鲜明对照,这种对比能帮助学生理解民间音乐即兴性与专业创作规范性的辩证关系。马头琴五重奏版本更创造性地将四四拍拆解为复合节奏,在保持基本律动的同时注入现代韵律。

多维教学策略构建

在具体教学环节设计上,北京某中学开发的"节奏感知三部曲"具有示范意义:首先通过跺脚、拍手等声势训练建立四四拍的体感认知;继而用竖笛演奏主题旋律强化肌肉记忆;最终引导学生在马头琴音色中辨析不同声部的节奏层次。这种从体感到器乐的多模态教学法,使抽象的节拍概念转化为可触可感的音乐体验。

台湾某小学教师创新开发了"节奏密码破解"游戏,将四四拍拆解为"历史事件""人物形象""地理环境"三个节奏模块。学生通过组合不同节奏型创作微型叙事曲,在创作中理解节拍与内容表达的关联性。这种项目式学习策略打破了传统节奏教学的机械训练模式,使节拍认知与文化理解产生深度联结。

文化基因的现代转译

民族音乐学者那日松的研究表明,《嘎达梅林》的四四拍律动中暗含着蒙古族"天地人"三位一体的哲学观——强拍对应长生天,次强拍象征草原大地,弱拍则代表人世轮回。这种文化密码的解读为音乐教学提供了跨学科视角,西安某教师团队开发的"节奏考古"课程,通过比对蒙古史诗、岩画图案与当代舞蹈中的四拍元素,构建出立体化的文化认知体系。

在现代音乐教育语境下,该作品展现出惊人的适应性。上海音乐学院将电子音乐制作引入教学,学生用数字音频工作站解构原始节拍,重组为Techno、Dubstep等现代风格。这种实验不仅验证了传统节奏的当代生命力,更催生出"数字那达慕"等新型艺术形式。台北艺术大学的跨媒介剧场项目,则将四四拍转换为灯光矩阵的闪烁频率,实现音乐韵律的视觉化转译。

教学实践的反思前瞻

当前教学实践中仍存在将节拍训练与文化语境割裂的现象。部分教师过度聚焦于四四拍的时值划分练习,却忽视其承载的游牧文明时空观。未来教学设计应加强人类学视角,比如通过模拟蒙古包搭建过程理解节奏中的空间意识,或结合迁徙路线图解析节拍变化的象征意义。

智能技术的发展为节奏教学开辟新路径。AI谱面分析系统可实时显示学生演奏的节拍偏离度,VR技术能构建三维节奏空间。但技术应用需警惕文化本真性的消解,建议采用"数字牧民"概念,将科技工具作为文化传承的现代马鞍而非替代品。民族音乐数据库建设与教育资源共享平台的完善,将成为促进地域教学均衡发展的关键。

在流淌着英雄血脉的四四拍韵律中,我们不仅触摸到蒙古民族的精神图腾,更窥见传统音乐教育的革新方向。当机械的节拍器跳动转化为文化基因的脉动,音乐教育便真正实现了从技能传授到文化传承的跨越。这曲穿越时空的草原挽歌,正等待着教育者以创新的思维续写新的乐章。