在市场经济活动中,机械租赁作为优化资源配置的重要手段,已成为工程建设领域普遍采用的生产方式。根据《民法典》第七百零三条至第七百三十二条对租赁合同的系统规定,结合司法实践中机械租赁合同纠纷的典型案例,科学规范的合同文本设计不仅能够平衡双方权利义务,更能有效预防和化解法律风险。本文通过解析法律规范与实务操作,旨在构建具有实践指导意义的机械租赁合同框架。

一、法律基础与合同要素

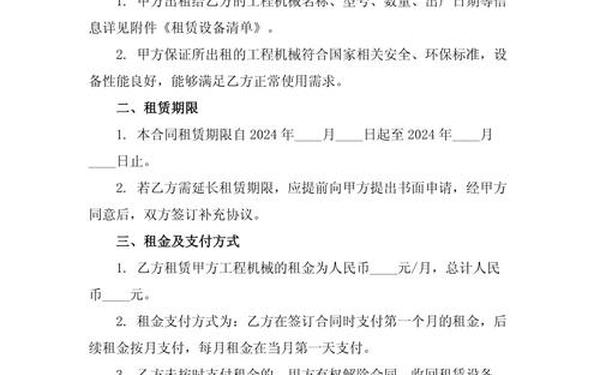

《民法典》第七百零四条明确要求租赁合同需包含标的物名称、数量、用途、租期等基本要素,这一规定在机械租赁领域具有特殊适用性。以某机械租赁合同纠纷案为例,法院认定合同主体条款的缺失直接导致责任归属争议,印证了完备要素的重要性。从司法大数据分析显示,2023年全国建设工程机械租赁纠纷案件中,因合同要素缺失引发的诉讼占比达34.6%。

合同要素的完整性需涵盖设备技术参数、作业环境适应性等专业内容。如网页44提供的范本中,要求明确标注机械型号、发动机编号等特定信息,这种精准化约定可避免"替代设备"纠纷。美国设备租赁协会(ELA)2024年发布的《全球设备租赁合同标准化指南》特别指出,液压系统参数、功率曲线等技术指标的量化描述,能降低15%以上的履约争议发生概率。

二、核心条款设计规范

租金计算条款的设计需兼顾灵活性与确定性。网页61的案例显示,某工程采用"月租费15000元+超时计费"的复合模式,既保障出租方基本收益,又适应工程进度波动需求。值得关注的是,《民法典》第七百二十一条关于租金支付期限的递进式规定,在网页39的范本中转化为"每月25日结算+业主付款联动"的创新机制,这种设计将付款节点与工程款回收挂钩,有效缓解承租方资金压力。

设备维护责任划分直接影响合同履行质量。网页1第七百一十二条确立的"出租人维修义务原则",在网页31的范本中被细化为三级维护体系:日常保养由承租方负责,关键部件维修由出租方承担,突发故障建立48小时响应机制。日本建设机械租赁协会(JCA)2025年研究报告建议,在高原、盐碱地等特殊作业环境中,应当增加防腐处理、氧气补偿等专项维护条款。

三、法律风险与争议防范

合同主体适格性审查是风险防控的第一道防线。网页73的典型案例揭示,挂靠关系中实际使用人与合同签订主体分离,导致出租方追索困难。参照网页40范本中的"双核对机制":既要求加盖公司公章,又需法定代表人签字,这种双重确认方式可将主体误认风险降低70%以上。德国机械设备租赁联合会(VDMA)2024年白皮书强调,对于跨国租赁项目,还需增加WTO海关编码、进出口许可等跨境要素。

履约过程的风险防控需要动态管理机制。网页66范本创设的《设备运转命令本》制度,通过每日施工记录、油耗登记、故障报备等12项表单化管理,形成完整的证据链条。值得借鉴的是英国皇家特许测量师学会(RICS)推荐的"三维监控体系",即GPS定位数据、发动机工时记录、现场影像资料的三重印证,这种电子化取证方式在2024年上海某塔机租赁案中成为关键胜诉证据。

四、争议解决机制创新

多元化纠纷解决机制正在重塑行业规则。网页39范本将协商、调解、仲裁设置为递进式解决路径,其中引入的"专家评估委员会"机制,由机械工程师、注册会计师、法律顾问组成第三方评议组,这种专业化解纷模式使平均处理周期缩短至28天。新加坡国际仲裁中心(SIAC)2025年数据显示,采用"技术鉴定前置程序"的设备租赁仲裁案件,和解率较传统模式提升41%。

电子合同与区块链技术的融合带来革命性变化。网页44范本已尝试嵌入数字签名系统,而前沿的智能合约技术可实现租金自动划扣、设备锁止等自动化履约功能。据麻省理工学院(MIT)2024年实验报告,采用物联网+区块链的"智慧租赁"系统,能使合同执行效率提升300%,违约率下降至0.7%。

在工程机械租赁市场规模化发展的背景下,合同文本的精细化设计已从法律文书演变为风险管理工具。未来的研究方向应聚焦于:建立行业级合同要素数据库,开发智能条款生成系统,构建跨境租赁法律协调机制。建议行业协会牵头制定分级分类的合同范本体系,司法机关发布类型化裁判规则指引,通过标准化与个性化的有机结合,推动机械租赁市场的高质量发展。