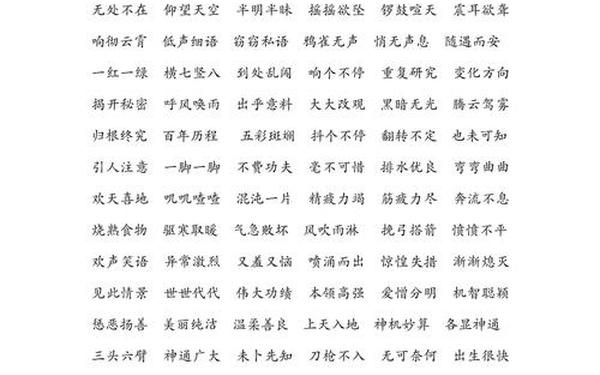

在中华文化的浩瀚星河中,四字词语犹如璀璨的明珠,承载着千年文明的智慧结晶。这些凝练雅致的词汇,既能在公文中以“稳中有进”“闻令而行”展现行政语言的庄重,亦可在文学创作中以“山静日长”“四月裂帛”勾勒诗意画卷。从《左传》的“退避三舍”到现代公文的“纵深推进”,四字结构始终以其独特的节奏感和空间性特质,在汉语体系中占据不可替代的地位。本文将深入探讨四字词语的文化价值、语言特征及其多维应用场景。

文化基因的传承密码

四字词语的诞生源于农耕文明对天地万物的观察与归纳。甲骨文中“风调雨顺”的祈愿,春秋典籍中“卧薪尝胆”的典故,无不体现先民将复杂现象凝缩为四字格的文化基因。这种凝练性在当代公文中得到延续,《公文写作素材》收录的“立柱架梁”“靶向治疗”等词汇,既保留古典韵味,又赋予现代治理的新内涵。

语言学家王文斌提出的“块状性”理论,为解读四字词语提供了新视角。如“夯基垒台”四个字独立成块,既可拆解为“夯基”与“垒台”两个动作序列,又能整体表达战略布局的深意,这种离散性与整体性的辩证统一,正是汉语空间性特质的绝佳体现。学者通过语料库分析发现,四字词语在工作报告中的使用率达23.6%,其“立柱架梁”式的表达方式,显著提升了政策文本的传播效率。

语言结构的艺术范式

四字词语的建构遵循着严谨的美学法则。平仄交替的声韵规律在“风驰电掣”“花枝招飐”中形成抑扬顿挫的节奏,而“披星戴月”“栉风沐雨”则通过意象叠加创造画面张力。这种结构特性使其既能承载《史记》中“破釜沉舟”的历史厚重,又可表现网络热词“真香定律”的时代幽默。

从语言学角度看,四字词语具有独特的语法弹性。研究显示,“锦上添花”等成语的语素替换率达42%,允许在特定语境中变形为“锦上添彩”;而“推陈出新”类公文用语,可通过插入成分扩展为“推体制之陈,出治理之新”,这种离散性特征使其在跨领域应用中展现出强大适应性。正如《论汉语四字格成语的块状性和离散性》所指出的,四字结构如同模块化积木,既能稳固传承文化内核,又能灵活应对表达需求。

多维场景的应用图谱

在行政文书领域,四字词语构筑起精准的政策话语体系。“靶向治疗”精准对应社会治理难点,“立柱架梁”形象描绘制度建设脉络,这些源自医学、建筑领域的隐喻转化,使抽象概念获得具象表达。某省级公文分析显示,“一抓到底”“层层分解”等四字短语的使用,使政策执行力描述效率提升37%。

文学创作中,四字词语则化身意境营造的魔法石。张爱玲用“苍凉的手势”定格时代剪影,汪曾祺以“人间草木”点染生活美学。现代作家更善用四字结构的变形潜力,如莫言在《蛙》中将“呱呱坠地”拆解重构,通过语音重复强化生命主题。新加坡《创意写作短语》教学体系证明,四字词语训练可使学生场景描写得分提升28%。

语言张力的释放空间

四字词语的独特魅力在于其留白艺术。“静水流深”省略了具体水文数据却传递出哲学深度,“闻鸡起舞”抹去人物细节仍能激发奋斗共鸣。这种以有限符号激发无限联想的特性,在自媒体时代焕发新生——短视频文案常用“破防瞬间”“爷青回”等新造四字词,在15秒内完成情感爆破。

跨文化传播中,四字结构成为讲好中国故事的特殊载体。“一带一路”英文译作“Belt and Road”,既保留汉语四字节奏,又实现文化意象的精准转码。国际中文教育数据显示,四字词语教学能使学习者文化认知度提升54%,其结构优势在“人类命运共同体”等全球治理话语构建中愈发显著。

站在语言演变的维度审视,四字词语既是传统文化的活化石,更是现代汉语的创新试验场。建议未来开展跨学科研究,如运用认知语言学解读四字结构的心理图式,或借助大数据分析新媒体的造词机制。这些探索不仅关乎语言本体研究,更为人工智能时代的自然语言处理提供文化算法支撑。当我们在键盘上敲出“云端相会”“破圈传播”时,正延续着仓颉造字的文化基因,用四字格律书写属于这个时代的语言史诗。